presented by hanamura

ようやく、ここ東京でも桜が咲きました。

今年は花冷えの寒さがあり、

少しずつ花が開き、

六分咲きから八分咲きの桜もみかけますが、

青空の下で咲く桜の花をみると、やはり心が和みますね。

例年とはだいぶ異なる心境で春を迎えた日本で唯一、

明るい話題で、日本人みんなの心の支えとなりそうです。

今年は、学校や会社の新しい門出を

桜の花とともに、迎えられそうです。

これからの季節は、

入学式をはじめとして、

結婚式などのお祝いの席も多いため、

訪問着など礼装用のお着物をお召しになる方も多くいらっしゃるでしょう。

礼装用のお着物には、

「地紋」が織り出された綸子縮緬や紋意匠縮緬が

多く用いられます。

地紋とは、布を織るときに織り方や糸を替えることで、

布に凹凸を生じさせてあらわされる文様のことです。

今日は、この地紋の文様に多く用いられる

紗綾形(さやがた)文様について

お話ししましょう。

紗綾形文様は、卍(万字)という漢字を

斜めに崩して連続的に繋げた文様です。

そのため紗綾形というよび名のほかにも

「卍(万字)崩し」や「卍(万字)繋ぎ」

とよぶこともあります。

文様の由来となった卍という漢字は、

寺院のマークにもなっていて、

日本の地図を眺めていると、

寺院の場所にこのマークが記されています。

このことからも想像できるように、

卍は仏教と深いつながりがあります。

卍は仏教用語で「万」の字の代わりに用いられます。

「万」とは「よろず、すべて」という意味合いをもち、

宇宙、無限などをあらわします。

また、仏教だけではなく

キリスト教では、卍と十字が組み合わされたマークもあります。

そして、キリスト教でも、卍は幸福や力をもたらすものとされているのです。

卍の歴史はたいへん古く、

印度では紀元前8,000年前の地層から

卍が記された遺跡が発掘されています。

その当時から、卍は宗教的な意味合いをもつ

シンボルだったようです。

やがてこの卍は、古代印度から西と東に広まり、

キリスト教や仏教と結びつきました。

印度から中国へともたらされた卍は、

当時の仏典の訳者によって

「万」の字の代用品となりました。

また、古代中国では幸福や功徳をあらわすものでもありました。

日本に卍が伝えられたのは、奈良時代の頃です。

奈良時代につくられた薬師寺本尊の薬師如来の掌(てのひら)と

足の裏にはこの卍が描かれています。

絹織物の発祥の地でもある中国では、

やがて、この卍を文様化して、

絹織物の地紋に用いるようになりました。

地紋の入った絹織物は、

はじめ「綺(き)」とよばれていましたが、

のちに明の時代になると、

「紗綾(さや)」とよばれるようになります。

この紗綾は、桃山時代に日本にもたらされ、

とても珍重されました。

「紗綾形」というよび名は、

中国からもたらされた絹織物に

多く用いられた地紋だったことから付けられた名前なのです。

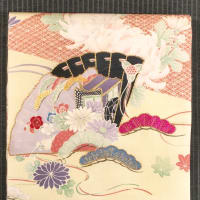

上の写真2枚は、紗綾形に菊と蘭を配したもので、

「本紋」とよばれる紗綾形です。

日本の文様には、この「本紋」の他にも、

「破れ紗綾形」という連続文様の紗綾形が

途中で破れたような文様もあります。

光の加減で陰影が生じる紗綾形の地紋は、

お着物の意匠を引き立て、高い格調をもたらします。

古の時代から伝えられてきた

人々の祈りをほのかに浮かび上がらせるようです。

※写真は花邑 銀座店にてご紹介している訪問着のアップです。

花邑のブログ、「花邑の帯あそび」

次回の更新は4月13日(水)予定です。

帯のアトリエ「花邑hanamura」ホームページへ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます