presented by hanamura ginza

11月も半ばを過ぎ、

今日は各地で、今年一番の寒さとなったようです。

まもなく12月ということで、

街では、クリスマスやお正月に向けて、

色鮮やかなイルミネーションが飾られています。

寒空の下で、こういった華やかな飾り物をみると、

いよいよ年の瀬も間近なのだという実感が湧いてきますね。

最近では、クリスマスの飾り付けをするお家も多く、

街のイルミネーションに負けじと

豪華な飾り物をしたお家をみかけることもあります。

こういった飾り物は、華やかなだけではなく、

災いから身を守るともされています。

クリスマスのときに飾られる

可愛らしいクリスマスリースにも、

魔除けの効果があるといわれています。

このクリスマスリースの丸形は、

永遠の環を意味しているのですが、

丸形の飾り物は、輪飾り(締め飾り)や鏡餅など、

日本のお正月のお飾りにも見られます。

輪飾りも災いを払うとされ、

鏡餅は、その丸い形を満月に見立て、

満月の力をもらうという意味合いがあるようです。

このように丸形は世界各地で縁起がよい形とされて、

お祝いごとの席に多く用いられます。

着物や帯の意匠にも丸形はとてもよく用いられ、

やはり吉祥の文様とされています。

今日は、この丸文様についてお話ししましょう。

古来より、丸形は世界各地で

太陽や月をあらわすものとされ、

神秘的な力を宿す形として、

信仰の象徴に用いられてきました。

古代エジプトの太陽神は丸い太陽がそのままあらわされ、

キリスト教ではイエス・キリストの後ろに丸い円形が配されています。

仏教では、曼荼羅の丸い絵図が有名ですね。

このように、宗教において丸形の図案や意匠は多く見られます。

丸が意味するものは、

完全と統一、無限の発展など、

多くの神秘的な意味合いを含んでいます。

このような丸文様が、

日本で着物や調度品などの文様として、

用いられはじめたのは、平安時代の頃です。

平安時代には、有職文様※に大形の円文を配した浮線稜(ふせんりょう)文様や

梅や菊、藤などの四季の枝花を円状にあらわした花丸文様が

考案され、用いられるようになりました。

桃山時代には、小袖に丸文様があらわされていましたが、

刺繍や金箔が施され、たいへん豪奢なものだったようです。

また、能装束に花丸文様が多く用いられました。

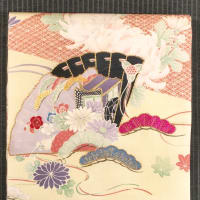

上の写真は、梅や菊、藤などの花丸文様が

金彩友禅と日本刺繍であらわされた名古屋帯です。

煌びやかな金彩に、手刺繍による花々が可愛らしさを添えています。

丸文様がもっとも流行したのは

江戸時代の頃です。

とくに流行したのが丸尽くし文様と呼ばれるもので、

いくつもの丸が総身にあらわされたものです。

女性の間で小袖の文様として人気が高まり、

また、それによって花丸文なども多く用いられるようになりました。

このような丸文様の人気は、

「秋の野のにしきの露や丸づくし」という歌が詠まれたほどです。

現代でも、丸文様は円(縁)がつながるとされ、

たいへん縁起の良い文様とされ、

やはり人気が高い文様のひとつです。

円=縁というだけでなく、

円=輪=和でもあるので、

「和をもって尊しとなす」ことを美徳とし、

そもそも国旗も「日の“丸”」である

日本人ならではの美意識も

そこには深く投影されているのではないでしょうか。

そのような意味でも丸文様は

「和」の装いであるお着物の文様としては

もっともぴったりな意匠ともいえそうですね。

※上の写真の「花丸文様 名古屋帯」は11月18日(金)に

花邑銀座店でご紹介予定の商品です。

花邑のブログ、「花邑

の帯あそび」次回の更新は11月23日(水)予定です。

帯のアトリエ 花邑-hanamura- 銀座店ホームペ

ージへ ↓

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます