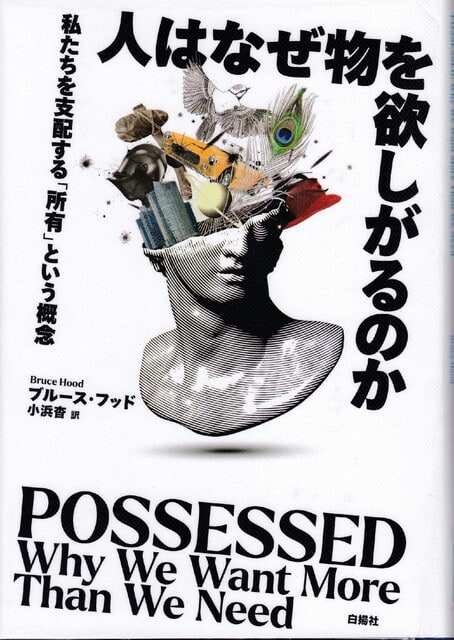

『人はなぜ物を欲しがるのか:私たちを支配する「所有」という概念』(2022/12/14・ブルース・フッド著)からの転載です。

所有の前には占有があった。占有は単に、持つ、運ぶ、座るなどして、資源を思いどおりに物理的に利用できる状態を指す。前章で見たように、対象物を占有し、占有し続けようと努力する動物は数多い。子どもの発達過程でも、所有の概念が生まれる前に、やはり占有が存在する。占有的なふるまいの発達を分析した心理学者リターファービーは、世界中のだれにでも当てはめられる、占有の二原則を考案した。5歳の子どもから50代の成人までの被験者に聞き取り調査をした結果、第一に、「占有とは何かを好きなようにコントロールできることだ」という点に全員が同意した。

第二に、「占有は自分のアイデンティティーの一部になりうる」という点にも、全員の賛問が得られた。この第二の原則は、第1章で述べ「心理的所有」にほかならない。所有物との個人的なつながりから、所有物を自己の延長と考えるようになる現象のことである。

なわばり行動は動物界では珍しくなく、多くの種が「所有地」をマーキングし、防衛する。捨てられた殼を取り合って戦うヤドカリをはじめ、髓や巣穴を作りする動物は数多い。過激な巣作りの例と言えば、ビーバーの作るダム湖内の巣に勝るものはないだろう。冬になると、外敵から身を守り、水面に張った水の下の魚を捕りやすいように、ビーバーは川をせき止めて作ったダム湖の中央に、精巧な巣を作る。

動物の占有に対し、人間の所有はもっと複雑だ。まずは資源の所有権を見張できるかどうかを判断する認知的機構が必要であり、さらにそのうえ、所有者が不在でも所有権は維持されるという点を理解できなければならない。映画館でアイスクリームを買いに行くとき、座席にコートを置いていくのも同じ理屈だ。行動の結果を想像できるか、また将来の不測の事態を想定できるかどうかが鍵となる。自分のものではないものを奪ったら、報復や罰を受けるだろうと予測できなければならないのである。

所有権の主張を押し通すためには、犠牲が伴うかもしれないと想定して行動することが必要となる。法と警察が誕生する以前は、自分のものを守るというのはそのために戦うことを意味した。所有物を窃盗から守るには、直接的な利害関係のある当事者がいかにやり返すしかなかった。

による処罰は必要不可欠な制度となる。

当事者による保有物の防御は多くの種で行われているが、人間以外の動物か第三者による介入を行っている証拠はほとんどない。チンパンジーやマカクの優位個体は他の個休の争いに加わることが観察されているが、それは所有物をめぐって争う他の個体に力を貸しているというよりは、むしろ群れの現状維持の意味合いが強い。食べ物を盗んだ個体を第三者が処罰できるというルールを意図的に導入しても、チンパンジーは第三者の立場で他の個体を助けることはせず、ただ自分の食べ物を守ろうとするが、盗んだ個体に個人的に報復するかのどちらかの行動をとる。

対照的に、人間の子どもは幼児期から他人の財産を守るために介入する。まだ二歳児のうちは、自分の所有物をら取れらそうになったときだけ腹を立て、奪われだのが他人の所有物だとさほど騷がないことが多い。だが三歳になると、悪いクマちゃんが他人の所有物を取ろうとすると、子どもたらは抗議の声を上げる。第三者によるこうした主張は、所有にとって極めて重要だ。所有の力は、所有者がその場にいないときでも、各自がルールに従うという前提に依っているからである。第三者が見て見ぬふりを決めこむと、所有の価値そのものが揺らぎかわない。第三者による処罰がなかったら、グループ内の協調は成り立たず、社会は崩壊するだろう。だからこそ第三者による処罰は、ヒト以外の動物では観察されない、所有を決定づける特徴の一つなのである。(つづく)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます