〒981-3302宮城県富谷市三ノ関坂ノ下120番地12 TEL:022-358-1380 FAX:022-358-1403

日本福音教団 富 谷 教 会 週 報

聖霊降臨節第8主日 2023年7月16日(日) 午後5時~5時50分

礼 拝 順 序

司会 齋藤 美保姉

前 奏 奏楽 辺見トモ子姉

讃美歌(21) 481(救いの主イェスの)

交読詩編 38:10-23(わたしの主よ、わたしの願いは)

主の祈り 93-5、A

使徒信条 93-4、A

司会者の祈り

聖 書(新共同訳) ガラテヤの信徒への手紙6章1~10節(新p.350)

説 教「キリストの律法―互いに重荷を担いなさい」 辺見宗邦牧師

聖餐式 81(主の食卓を囲み)

讃美歌(21) 441(信仰をもて)

献 金

感謝祈祷

頌 栄(21) 27(父・子・聖霊の)

祝 祷

後 奏

〇オン・ラインで礼拝に参加できます。090-3365-3019

もしくは、メール:munekuni-hemmi@vesta.ocn.ne.jp

に連絡ください

次週礼拝 7月23日(日) 午後5時~5時50分

聖 書 フィリピの信徒への手紙4章1~3節

説教題 「女性の働き」

讃美歌(21) 402 567 27 交読詩編 97:7-12

本日の聖書 ガラテヤの信徒への手紙6章1~10節

6:1兄弟たち、万一だれかが不注意にも何かの罪に陥ったなら、“霊”に導かれて生きているあなたがたは、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように、自分に気をつけなさい。 2互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。 3実際には何者でもないのに、自分をひとかどの者だと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。 4各自で、自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。 5めいめいが、自分の重荷を担うべきです。 6御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。 7思い違いをしてはいけません。神は、人から侮られることはありません。人は、自分の蒔いたものを、また刈り取ることになるのです。 8自分の肉に蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、霊に蒔く者は、霊から永遠の命を刈り取ります。 9たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て、実を刈り取ることになります。 10ですから、今、時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して、善を行いましょう。

本日の説教

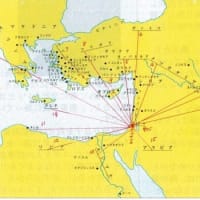

ガラテヤの信徒への手紙は、使徒パウロが<ガラテヤ地方の諸教会>に宛てて書いた手紙です。<ガラテヤ地方>は、ヨーロッパ中・西部から移動したガラテヤ人が住み着いたアンキラ(現在のトルコ共和国の首都アンカラ)を中心とする居住地域に、紀元前25年にローマの属州とされたフリギア、ピシディア、リカオニアの南部地方を合わせた地域全体がガラテヤ地域です(下の地図参照)。

新共同訳新約聖書注解Ⅱ巻末付録580-581p.日本基督教団出版局

パウロが第一伝道旅行で初めて訪れたのは、ガラテヤ州南部地方のアンティオキア、デルベ、リストラ、イコニオンでした。しかし、第二伝道旅行のときは、シリア州やキリキア州を回った(使徒15・41)あと、デルべとリストラにも行きました(使徒16・1)。そして使徒言行録16・6によると、<フリギア・ガラテヤ地方を通って>行ったとあります。この<ガラテヤ地方>はガラテヤ州北部、ガラテヤ人が住み着いた現在の首都アンカラとその周辺です。ガラテヤの信徒への手紙はアンキラを中心とするガラテヤに宛てられたと思われます(アンキラは第2伝道旅行の図を参照)。

第三伝道旅行は、シリアのアンティオキアから旅に出て、<ガラテヤやフリギアの地方>を次々と巡回し(使徒18・23)とあります。アンキラの周辺のガラテヤを二度訪れたことになります。

パウロが「ガラテヤの信徒への手紙」を書いたのは、彼の第三伝道旅行の途中、約二年間エフェソに滞在していた時(使徒19・1,18-10、20・31)のことであり、54年の初期と推定されます。

パウロの執筆の動機は、二回目の訪問の直後に、ユダヤ教的律法主義に立つ伝道者たちがガラテヤに入り、反パウロ的扇動をしたので、教会の人々は惑わされ、ガラテヤの信徒が真の福音から離れようとする危機が起きたからです。エフェソにいたパウロはガラテヤ教会の憂慮すべき事態を聞くと直ちに激しい論争と叱責の手紙を書き、信徒たちを正しい信仰に引き戻そうとしました。

割礼を受けることを説く反対者たちを、パウロは次のように言っています。「肉において人からよく思われたがっている者たちが、ただキリストの十字架のゆえに迫害されたくないばかりに、あなたがたに無理やり割礼を受けさせようとしています。割礼を受けている者自身、実は律法を守っていませんが、あなたがたの肉について誇りたいために、あなたがたにも割礼を望んでいます。」(ガラテヤ6・12~13)自分の努力で自分の救い、自分の清さを求めるものは、結局のところ、救いや清さではなく、いつも「自分」が関心の中心なのです。そこに優越感が生まれ、他人を見下す差別をすることになるのです。パウロは手紙の終わりの6章で、ガラテヤの人々に互いに助け合うことを勧めます。

パウロは、「兄弟たち、万一だれかが不注意にも何かの罪に陥ったなら、“霊”に導かれて生きているあなたがたは、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい。あなた自身も誘惑されないように、自分に気をつけなさい。」と勧告しています。

教会の中では、互いに助け合う暖かな愛の交わりが失われていました。霊的能力を持つ人々は、自分を「霊の人」と称して他の教会員に対して優越感をいだいていました。目の前の罪を犯している人間に対しても自分を上に置いて審き、真の審判者である神の権威をないがしろにしていました。

<罪に陥ったなら>とは、不意に誘惑に襲われて何かの罪を犯したならということです。<霊の人>であるあなたがたは、罪に陥った人を<柔和な心で正しい道に立ち帰らせなさい>とパウロは勧めます。これは5章14節で言われた<律法全体は、「隣人を自分のように愛しなさい」という一句によって全うされるからです」>という隣人愛の実践を改めて求めているのです。<あなた自身も>誘惑されないように、自分に気をつけなさい。ここでは手紙の読者一人ひとりの自覚をうながしています。ここで言われている<誘惑>は不道徳的な罪への誘惑よりも、自らを他人の欠陥と比較し、思いあがる精神的な誇りです。これを治す方法は、容赦のない自己吟味です。

「互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそ、キリストの律法を全うすることになるのです。」

「重荷」とは、まさに人の人生の重荷です。「キリストの律法」とは、「互いに重荷を担い」合い、互いに支え合わなければならないことです。愛によって仕えあう(5・13-14)、これこそ<律法全体の要約としての隣人愛>を全うすることになるのです。

「実際には何者でもないのに、自分をひとかどの者だと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で、自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば、自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。」

「霊の人」といえども、実際には「何者でもない」のです。いや、それどころか罪を犯し、神に背いた罪人でした。自分たちを「霊の人」と自称して誇っているなら、それはあやまった優越感によって自分を見失っているのだと、パウロはガラテヤの人々の自覚を促しています。そのためには<自分で、自分の行いを吟味してみなさい>と、パウロは具体的な指示を与えます。<自分の行い>は、キリスト者としての良い意味での行いです。これは、ガリラヤの指導者が誇りとしていたものですが、本来は自分が作り出したものではなく、神から与えられた恵みによるものです。すべては神の賜物・恵みであれば、「他人に対しては誇ることのできないもの」、他人と比較して自分の優位を置く根拠や理由ではありえないものです。

「めいめいが、自分の重荷を担うべきです。」ここで使われている「重荷」は、2節の「互いに重荷を担いなさい」の「重荷」とは原語が違っています。ここで言われている重荷は、各人が負わなけれならない任務、神から任されている務めを意味する「荷」です。

「御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。」 福音宣教者に対する経済的援助が勧められています。ガラテヤの指導者たちは、すでに聖霊を受けて完全な者となっていると自己過信していました。だからもはや教師に対して謝儀を支払って敬意を表す必要を認めず、教師を軽んじ、教師の語る神のみことばを軽んじ、教師を立てている神御自身を軽んじていました。

「思い違いをしてはいけません。神は、人から侮られることはありません。人は、自分の蒔いたものを、また刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔く者は、肉から滅びを刈り取り、霊に蒔く者は、霊から永遠の命を刈り取ります。」

パウロは、終わりの時の神の厳しい審きがあることを思い起させます。それは単なる現在と無関係な将来の出来事ではありません。いま自分がどう生きているのかが、終わりの時の運命を決定づけます。人間の行為とその招く結果の関係、<種を蒔くー刈り取る>という農耕のたとえが用いられています。「肉に蒔いて、滅びを刈り取る」のか、それとも「霊に蒔いて、永遠の命を刈り取る」のか、という選択が迫られています。

「たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て、実を刈り取ることになります。」

「善」は他者への善行の意味です。「善」とは愛の業です。愛の業は多くの犠牲を伴う献身的奉仕です。「時」は終末を表します。終末の時まで忍耐して他者への善行に励むよう、読者に強く勧めています。

「ですから、今、時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して、善を行いましょう。」

「時のある間に」は終末までの期間を指します。終わりの時が来てからでは遅い。今、愛に生きるべきことが勧められます。「家族」は同じ家に住む人の意で、教会の友を指します。キリストにある交わりとしての教会を強調します。これは、ガラテヤ教会の分裂状態を念頭においていると考えられます。キリストの体である教会に連なり、<互いに>受け入れ合い、互いの成長のために仕え合い、愛をもってその交わりに参与することです。そのことが終わりの日の魂の運命を決定するのです。

しかし終末の審きに脅え、それを免れるために善行に励むのが、キリスト者の生き方ではありません。「霊に蒔く」とは、人間の努力によって可能となった事ではありません。主イエスの十字架の恵みによって罪を赦され、救われて、可能とされた事です。したがって、時のある間に、その時を最大限の活用し、すべての人に対して、特に信仰の家族に対して善を行うことがキリスト者に求められているのです。

すでにキリストにおいて「永遠の命を刈り取る」道が備えらえているキリスト者は、恐れず、感謝と喜びをもって、終わりの時を目指して、愛の実践に励んでいくことができるのです。キリストの愛の心をもって、神への愛、教会の兄弟姉妹への愛、隣人への愛の業に励み続ける人に神の豊かな祝福が約束されています。この世のすべてのものが過ぎ去る終末の時、主イエスから「忠実な僕よ」と祝福されることは、世のどんな栄誉にも勝る喜びではないでしょうか。