鶴岡八幡宮の本宮へ上る石段下に本宮の神様を遥拝する下(しも)拝殿があります。

吉野で捕えられた静御前が舞を披露したと伝わることから、

舞殿(まいでん)と呼ばれて親しまれています。

当初の八幡宮の社殿は現在の若宮(下宮)の位置にあり、まだ舞殿はなく、

静御前が舞ったのは若宮にめぐらされていた広い回廊であったとされています。

建久2年(1191)町屋から出火した火災は、若宮の社殿や回廊までも焼き尽くし、

建久4年(1193)2月、回廊があった場所に舞殿が造られたといわれています。

今も4月の第2日曜日には鎌倉まつりの主要行事として、

鎌倉芸能連盟に所属する各流派の輪番制で、舞殿に於いて

静御前が義経をしのんで舞ったという故事にちなんだ舞が奉納されます。

静の舞に使われる雅楽器 箏(そう)と楽太鼓(がくだいこ)

毎年4月の第2日曜日から第3日曜日にかけて催される

鎌倉まつりの初日に静の舞が披露されます。

演者は西川流師範の西川翠菜さんです。

舞殿は挙式の舞台にもなります。

雅楽の調べが流れる中、厳かに神前式が執り行われていました。(2007年3月撮影)

ところで、義経と静の出会いは定かではありませんが、

義経が木曽義仲を破って入京し、後白河法皇に院の昇殿を許された

元暦元年(1184)10月11日以降と考えられています。

『吾妻鏡』に静が初めて登場するのは、

文治元年(1185)10月17日の土佐坊昌俊(しょうしゅん)が

六条堀川の義経邸に夜討ちをかけた時、義経の愛妾(あいしょう)静の機転で

義経は危うく難を逃れることができました。そして背後に迫る頼朝軍に

西国へ落ちようと摂津の大物浦(だいもつのうら)から船出しましたが、

暴風雨のため船が難破し、わずか4人になった時も、静は傍にいました。

次いで吉野から大峰山に逃げ込みますが、この山は女人禁制のため、

これ以上、連れていくことはできず、都に帰すことになりました。

これが義経と静との永遠の別れとなりました。

雪の吉野山中で義経と別れた後、捕えられた静御前は母磯禅師とともに

文治2年(1186)3月1日、鎌倉に護送されました。そこで義経の行方を

厳しく詮議されましたが、もとより静が知るはずがありません。

その時、静は義経の子を身ごもっていたため、男児を生んだら

後々禍根を残すと、出産まで鎌倉に留め置かれ、

安達新三郎清経(清恒・常清とも)宅で過ごすことになりました。

清経は頼朝が派遣していた間者で、

静が義経と一緒に住んでいた京都の義経邸にいた雑色でしたが、

土佐坊昌俊(しょうしゅん)がこの邸を襲撃した時、

土佐坊が討ち取られたことを頼朝へ知らせるために鎌倉に戻っていました。

頼朝と北条政子は、静が帰洛する前に天下の名人として

名高い舞いを是非とも見たいと、鶴岡八幡宮で舞いを舞うよう命じます。

静はとてもそんな気にはならず、病気を理由に頑なに断りましたが、

政子に説得され若宮の回廊の舞台に立ちました。

須藤祐経(すけつね)が鼓を打ち、畠山重忠が銅拍子を鳴らしたという。

京都一の白拍子の芸に頼朝・政子以下、多数の御家人が固唾をのんで見守る中、

まず歌い出していいました。

♪吉野山 峰の白雪ふみわけて 入りにし人の あとぞ恋しき

(吉野山で峰の白雪を踏み分けながら、山中深く入ってしまわれた

あの人の跡が恋しく思われます。)

この歌の本歌は『古今和歌集』第6巻の壬生忠岑(ただみね)による

「み吉野の山の白雪踏み分けて入りにし人のおとづれもせぬ」とされています。

次いで♪しづやしづしづのをだまき くり返し 昔を今に なすよしもがな

(静よ静よと繰り返し私の名を呼んでくださった昔のように、

どうか義経さまが栄えていた世に今一度したいものよ。)

この歌も『伊勢物語』の32段にある「古(いにしえ)の しづのをだまきくり返し

昔を今になすよしもがな」に基づいているとされています。

これらの歌を即興で詠えるには、彼女が古典の教養を身につけていたからでしょう。

見事な歌舞に一同感動しましたが、頼朝だけは

「八幡宮の神前で芸を披露するときは、鎌倉の平安長久を祝うべきなのに、

謀反人義経を慕う歌を歌うとは何事か」と激怒しました。

政子はこれを聞いて、「君(頼朝)が流人として伊豆にいらっしゃった頃、

父時政は時の権力を恐れて私たちを引き離そうとしました。

それでも私は深夜豪雨の中、君のもとに走りました。また、石橋山敗戦後、

君の生死がわからず一人伊豆山に留まり涙にくれておりました。

静とて同じことでしょう。」と女心はひとつだと静をかばい、

なだめたので頼朝も機嫌を直し、褒美として絹ひと重ねを贈りました。

文治2年(1186)7月に静が生んだ男児を安達新三郎は、頼朝の命で

静の懐からもぎとり、稲瀬川の河口の由比ヶ浜の海に沈めてしまいました。

静はわが子を衣に包んで抱き伏して泣き叫びましたが、

母の磯禅師が後難を恐れて赤子を引き渡したのです。

磯禅師は水際からその亡骸を探し出し、頼朝の側近堀藤次親家(ちかいえ)が

自分の一存で野辺送りをし、頼朝が父義朝のために建立した

勝長寿院(しょうちょうじゅいん)の後ろに葬りました。

(『義経記・巻6・静の鎌倉くだり』)

政子は頼朝が静が生んだ子を殺そうとしていると知って、

なんとか赤子の命を助けてくれるよう頼朝にとりなしましたが、

こればかりは聞きいれられませんでした。

鎌倉時代には、稲瀬川は鎌倉の西境でした。

由比ヶ浜はそれだけでなく、処刑の場や戦場、葬送の場だったのです。

静御前は鶴岡八幡宮若宮の回廊で白拍子の舞を舞った後、

文治2年(1186)5月27日夜、勝長寿院でも頼朝の長女大姫が静の舞を見ています。

大姫は許嫁の清水冠者義高(木曽義仲の嫡男)が父の命で

堀藤次親家の郎従に殺害されて以来、体調が優れず、

病気回復を祈願して勝長寿院に参籠していました。

病身の大姫を心配して母の政子が静を召したものと思われます。

同年9月16日、静とその母が京へ帰る時、政子と大姫は憐み、

多くの宝物を持たせて旅出させています。

それ以後静の消息は途絶えてしまいます。

鶴岡八幡宮の東の鳥居付近の流鏑馬馬場には、平成17年(2005)、

福島県郡山市の静御前堂奉賛会によってから移植された「静桜」があります。

ちらほら咲きの静桜

静御前の墓は日本各地にありますが、奥州街道沿いには、静が奥州平泉にいる

義経の跡を追っていき、途中で亡くなったという伝説地が点在しています。

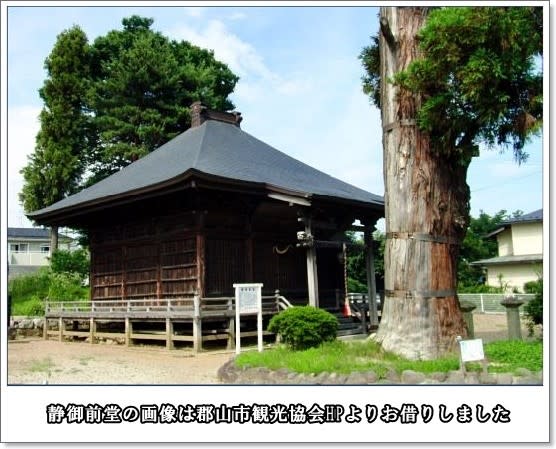

そのひとつが静御前堂です。

「静御前堂(しずかごぜんどう)郡山市静町37 桜見頃 4月中旬

源義経を慕って奥州へ下り、悲しみのあまり池に身を投じた

静御前の御霊を祀ったお堂。

現在のお堂は、クギを一本も使わずに、天明年間に改装されたもの。

毎年3月28日には「静香御前堂例大祭」が開催。」

(郡山市観光協会HPより転載させていただきました。)

静御前の舞(神泉苑)

稲瀬川(頼朝が範頼を見送り文覚を出迎えた川辺)

源氏堀川館・左女牛井跡・若宮八幡宮

鶴岡八幡宮写真紀行

『アクセス』

「鶴岡八幡宮」鎌倉市雪ノ下2-1-31 JR鎌倉駅東口より約10分

『参考資料』

現代語訳「吾妻鏡(3)」吉川弘文館、2008年

現代語訳「義経記」河出書房、2004年

五味文彦「物語の舞台を歩く義経記」山川出版社、2005年

渡辺保「人物叢書 北条政子」吉川弘文館、昭和60年

別冊歴史読本「源氏武門の覇者」新人物往来社、2007年

神谷道倫「鎌倉史跡散策」(上)かまくら春秋社、平成19年

清水真澄「源氏将軍神話の誕生 襲う義経、奪う頼朝」NHKブックス、2009年

新潮日本古典集成「平家物語」(下)新潮社、平成15年

福島県の郡山市に静御前堂が、あるのですね。

吉野山中で義経と別れた後は、もう会えなかったのでしょうか?少し可哀想なところもあります。

今でも人気があり、日立の洗濯機静御前や、ドラえもんの源しずかちゃんも、彼女からきているのでしょう。

政子や大姫たちからの餞別でずっと暮らしてゆけるはずもなく、義経が討たれてしまえば鎌倉の監視もなくなり、静も元々お姫様ではないから都で細々と暮らし、体を壊して若く亡くなったのかな…と勝手に想像してます。

鎌倉初期に奥州まで舞を披露して宿を願う女の旅など簡単に出来るはずもないし、芭蕉などが旅したのは江戸時代に整備されてからでしょう?

伝説は後世の人の『こうであって欲しい』願望が形になった物では。

あの義経の奥州までの逃避行の跡があちこちで遺跡や神社になったりしてますが、これも同じではないかと。

それほどの同情を呼ぶ気持ちはとてもよく分かります。

奉納舞の舞台で、静に面目を丸つぶしにされた頼朝は

御簾を下ろさせて激怒していますから、

死を覚悟しての舞だったのでしょう。

雪の吉野山で別れて以来、運命のふたりが二度と会うことはありませんでしたが、

二人の物語は能や歌舞伎の演目となり、今も私たちを魅了し続けています。

洗濯機やドラえもんの登場人物の名も静からきているそうですね。

奥州平泉までの逃亡ルートははっきりしません。

そのため、各地に多くの伝説・伝承が生まれ、

それらの多くは静御前を登場させて悲劇性を盛り上げ、

判官ひいきの一因となっています。

室町時代に成立した「義経記」には、その後の静御前が描かれ、

「吾妻鏡」には、わずかな記述しかなかった静についても詳細に記されています。

史実では、都に帰ってから静がどのような生活を送ったかは不明ですが、

これに頼るしかなく「巻6鶴岡八幡宮の舞」より、静の最期をご紹介します。

「吾妻鏡」は、静が京へ旅立つ時、政子と大姫は憐み、

多くの宝物を持たせて帰した。と記述しています。

ところが、「義経記」では、静は政子から賜った数多くの引き出物を

ことごとく若宮の神前に奉納して、北白川の家に帰りつきました。

それからの静は、明け暮れ持仏堂に引きこもりお経を読んでいましたが、

19の時に髪をそり天竜寺の近くに小さな庵を構えて

ひたすら仏道修行に励みました。

そして翌年の秋の暮れには、思いが積もったためか、

念仏を唱えながら亡くなりました。とあります。