御所神社を参拝したその足で、「風呂の井戸」の説明板に書かれていた大専寺を訪ねました。

壇ノ浦で敗れた平家一門の霊を祀った風呂禅院西光山大専寺は、昔、柳村にありましたが、

慶長年間(1596~1615年)浄土真宗に改宗し、大里(だいり)宿に移りました。

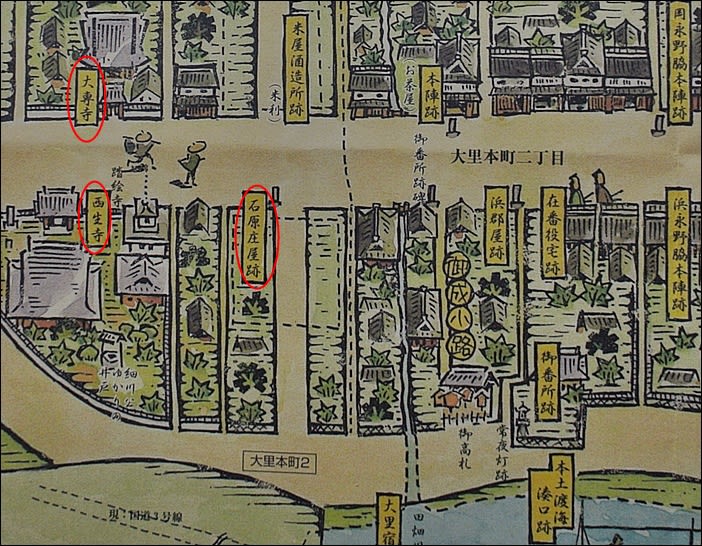

大専寺は大里宿の長崎街道沿いにあり、海岸線は埋め立てが進んでいますが、

宿場内の道路は当時の面影を残し、門司往還に沿った直線の町並みになっています。

大専寺の街道を挟んだ向かいには、柳浦山西生寺が伽藍を構えています。

この寺はキリシタン取締りの踏絵寺でした。

山門

お寺が幼稚園や保育園を経営している風景は、清盛の熱病を治した水薬師寺、

重盛の阿弥陀経石を安置する正林寺でも目にしましたが、

この寺も境内には西光保育園が併設され、非公開となっています。

本堂

大専寺近くの民家の車庫横には、「大里村庄屋石原宗祐屋敷趾」の石碑が建っています。

大専寺のすぐ北側は関門海峡の波打ち際です。

古くは「柳」や「柳ヶ浦」と呼ばれていたこの地は、平安時代末期に

安徳天皇を奉じた平家一行が「柳の御所」を構えた歴史により

「内裏=大里」と呼ばれるようになりました。

戦国時代、大宰府へ旅行した連歌師宗祇は「安徳天皇行宮跡をあわれみ、

柳が浦を過、菊の高浜を眺む」と『筑紫海道記』に記しています。

その後、江戸時代に参勤交代が行われるようになると、大里は本州渡海の宿場として、

九州の諸大名をはじめ人々の往来で賑わいました。

風呂の井戸・風呂の地蔵・不老通

『アクセス』

「西光山大専寺」 福岡県北九州市門司区大里本町1−6−13

JR門司駅徒歩約15分 JR小森江駅から0.6km

『参考資料』

「福岡県の地名」平凡社、2004年

平家ゆかりの場所も多いですね。

安徳天皇の柳の御所を構えたことから大里という地名になったとは、なるほどと思いました。

平家一門の霊を祀った西光山大専寺というお寺があるのですね。 ありがたいことです。

門司にある平家ゆかりの地は、源平最後の決戦地壇ノ浦の近くです。

下関に来られた人は、是非、ここまで足をのばしてほしいと思います。

平家物語ゆかりの水薬師寺も正林寺も非公開ですが、

お願いして拝観させていただきました。

大専寺はあいにくお留守でしたので、山門の外から手をあわせてきました。

それを教えて下さる方もおられてありがたい事です。

源平合戦に参加した人やこの戦乱を見た人たちが辛うじて生き残っていた時代です。

語り伝えたいことがさぞ多くあったことでしょう。

物語に書ききれなかったことも、こうして伝承として

残っていることはありがたいことです。

まだまだ大変だったのですね。それなのにありがとうございました。