福岡県の北東部、周防灘に面した苅田(かんだ)町に清経の墓と伝えられる五輪塔があります。

柳ヶ浦で入水した清経の遺体は苅田の浜に流れ着き、

土地の人達がこれを火葬しこの地に葬ったといわれています。

清経が入水したのは寿永2年(1183)神無月のころ、21歳の時でした。

左中将清経は小松殿、重盛(清盛嫡男)の三男で、母は藤原成親の妹経子です。

後白河院の近臣だった成親は鹿ケ谷謀議の中心人物、

謀議発覚後、備前の国に配流され、清盛の命で惨殺されました。

成親と極めて縁が深かった清経は、この事件以後、後退していきます。

都落ちした平家一門は大宰府に内裏を構え、再起をかけようとしましたが、

かつて重盛の郎党であった豊後国の豪族緒方惟栄(義)に追われ、

豊前柳ヶ浦に至りました。しかし敵来襲の知らせを聞き、

やむなく一門は、海士の小舟に乗って海上に漕ぎだしました。

清経は何事も深く思いつめる人でしたが、ある月の夜、

舷(ふなばた)に出て横笛を吹き朗詠した後、平家の行く末を悲観し、

「都を源氏に追い落とされ、鎮西を惟栄に攻め落とされて、

まるで網にかかった魚のようだ。どこへ行こうと

しょせん逃がれることができぬ。ながらえ果つべき身でもない。」と言って、

静かに経を読み念仏を唱えながら

ほの暗い海に身を投げました。『巻8・柳ヶ浦落ち』

対等の立場の源氏に都を追われたのは仕方がないとしても、

平家の人々にとって身分が下のしかも、

もと家人に追われ九州を落ち行くのはさぞ悔しかったことでしょう。

JR苅田駅

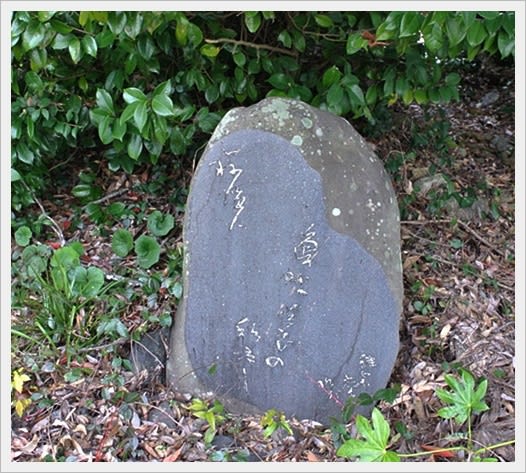

清経の墓は雑木の茂みの中にあります。道路を挟んだ向かい側の西恩寺から撮影しました。

北条時頼(最明寺入道)には、執権を退いた晩年に諸国を巡ったという伝説が各地に残っています。

説明板の傍にたつ碑に刻まれている文字は、風化していて読み取れません。

西山浄土宗西恩寺は、東伝寺(京都郡苅田町神田町1)の末寺です。

『福岡県の地名』に「西恩寺境内には、

平清経の墓と伝える五輪塔がある。」と記されています。

平清経の墓(宇佐市小松橋袂)

平清経(宇佐市江須賀の若八幡神社) 『アクセス』

「清経の墓」福岡県京都郡苅田町馬場村

JR門司駅からJR苅田駅まで普通電車で約30分(小倉駅で中津行に乗り換え)苅田駅から徒歩約15分『参考資料』新潮日本古典集成「平家物語」(中)新潮社、昭和60年 「平家物語」(下)角川ソフィア文庫、平成19年 「福岡県の地名」平凡社、2004年

高橋昌明「平家の群像」岩波新書、2009年

心優しくナイーブな方だったと思います。

しかし、世阿弥作の能にも演目があり最後は、成仏されたということですね。 合掌。

sakura様へ、この一年色々ご教授頂きまた、楽しませて頂きありがとうございました。

よいお年をお迎えください。

深く愛し合った妻でもなかったのか形見の遺髪の受け取りを拒み、宇佐八幡へと送り返した冷たい妻の気持ち、清経(霊)の気持ち、本当に成仏したのかなあと思いました。恨みも憎しみもいつしか淡い心持になってしまったのでしょうかね。

共に暮らした日々もほとんどない男女ならそんなものかもしれませんが、だいたいがお能では簡単に成仏しすぎでは?(笑)

それにしても丹念に残された史跡を経巡って下さっていますね。

「清経」という演目だけではいまいちピンとこなかった彼の辛さや悲しみがその五輪塔を目にすることでひしひしと感じられました。ありがとうございました。

清経は重盛の正妻経子との間に生まれた長子ですから、

それだけに清盛の期待も大きかったのでしょう。

平家の公達は、和歌や管弦に優れた人が多く、

それがこの物語の魅力のひとつとなっていますね。

「清経」は仕舞でも演じられ、昨年の春には、

この舞を地元の能舞台で観ました。

素人の書くブログをいつも訪問してくださり、

その上、コメントまでいただきましてありがとうございました。

揚羽蝶さまもどうぞいいお年をお迎えください。

どこか色合いが違うかのような扱い、」そうですね。

その上、緒方惟栄を説得できなかったことが、

小松殿の子たちをますます追い詰めていったようです。

そして行くあてのない平家は、西海の波の上に漂う日々を過ごすことになります。

その後、一門は屋島に陣を構えますが、そこを抜け出した

維盛も那智の沖で入水します。

謡曲「清経」は「平家物語」に基づき、平家の公達

清経の最期の時に望む気持ちを、都に残された妻への夢語りの中に描いた曲です。

Yukarikoさま、今年もたくさんのコメントありがとうございました。

どうぞいいお年をお迎えください。