山陽電鉄「須磨浦公園駅」から緩い坂を下り、海岸沿いの国道を右へ進むと、

参道の奥に周囲を石垣に囲まれたひときわ大きな五輪塔があります。

敦盛の供養塔と伝えられ、花崗岩製で総高が4メートル近くもあり、

塔の四方には梵字が刻まれています。

また、この塔は鎌倉幕府の執権北条貞時が平家一門を供養するために、

弘安九年(1286)に建立し、「集め塚」といわれていたのが

「あつもり塚」と呼ばれるようになったともいわれています。

紀年銘はありませんが、塔の様式などから

室町時代末から桃山時代の作とされています。

中世の五輪塔としては、石清水八幡神社の五輪塔に次いで、

全国で2番目の規模を誇っています。

この供養塔は古代の山陽道(後の西国街道)に面しているため、昔は街道を

往来する旅人や参勤交代の大名までが足を止めて香花を手向けたという。

須磨浦公園駅から真っすぐ海岸へ下ります。

標識に従って右へ曲がります。

敦盛が馬を乗りいれた須磨の海。

参道の左手に敦盛そばがあります。

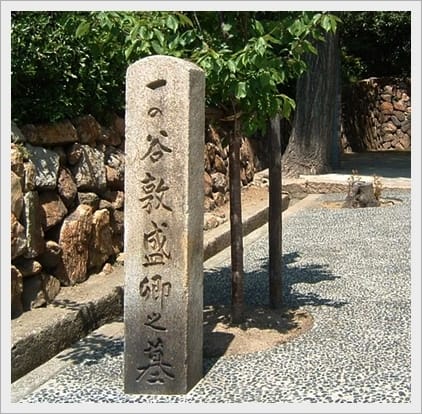

史蹟敦盛塚

敦盛が討たれたところは、この付近と伝えられています。

勤王の志士清河八郎がこの地を訪れ、その日記『西遊草』に

「敦盛の墓の前に茶店2軒あり、敦盛そばを商い、蕎麦は敦盛、

面はてんかひ、あんまい義経、値段は敦盛の御年16文、

などといろいろ口やかましく呼びたてり」と記しています。

一ノ谷合戦で惨敗した平家は、多くの平家公達を失いました。

その中でも、よく知られているのが敦盛です。

潔く十七歳の生涯を終えた敦盛の最期は

あまりにも有名で、人々の哀れみをさそう名場面です。

ここで『巻9・敦盛最期の事』のあらすじを簡単にご紹介します。

一ノ谷合戦で平敦盛は、西の木戸口を守っていましたが、

その背後の急峻な崖を義経軍が馬とともに滑り降りて来て、

あちこちに放火したため、平氏軍は大混乱に陥りました。

合戦もほぼ決着がついたようです。

熊谷次郎直実は、名ある武将を探して手柄を立てたいと

闘志を燃やし、海岸の方へ馬を走らせていました。

平家の武将が沖で待つ船に乗ろうとやってくるのを討ち取るつもりです。

すると鶴を縫いこんだ直垂に、萌黄匂(もえぎにおい)の鎧を着て、

鍬形打った甲、腰には黄金作りの太刀をはき、

金覆輪の鞍を置き、連銭葦毛(れんぜんあしげ)の

馬に乗った武将が沖の助船に向かって馬を泳がせています。

その華麗ないでたちから、身分ある武将に違いないと、「敵に後を見せるな。

見苦しいぞ。返せ。返せ。」と大音声で呼びとめ、扇を挙げて招きます。

武将は55~65mほど岸から離れていましたが、

何と思ったのか引き返してきました。

そして浜辺に上がろうとした武将に、熊谷は馬を押し並べ、いきなりむずと組んで、

砂浜にどうと落として組み伏せ、首を取ろうと甲を押しのけて見ると、

うす化粧にお歯黒をした16、7歳の美少年でした。

わが子小次郎と同じ年頃のこの少年を見た熊谷は激しく動揺し、

一気に子を思う一人の父親に戻り、太刀先が鈍ります。

「お助けしましょう。お名乗り下さい。」と問うと、

まず自分から名乗れといいます。「名乗るほどの者ではございませんが、

武蔵の国の住人熊谷次郎直実と申します。」その名乗りを聞いて、

このような田舎侍には名乗るまい。名乗るほどの相手ではないと思ったのか。

「さては、汝のためには、よき敵であるぞ。名乗らなくても首を取り、

人に問えばわかるであろう。」と名を明かしません。

武将の毅然とした態度に熊谷は、さてこそ立派な若武者であることよ。

この殿一人討ったとて、合戦の勝敗に変わりはなかろう。

わが子の小次郎が軽い傷を負っても動転したのに、

この殿の父親は、子が討たれたと聞けば、どれほど悲しむことであろう。

しかし後ろを振り向くと、土肥実平・梶原の軍勢が、

50騎ほどで雲霞のごとく近づいてきます。

「あれをご覧ください。お助けしたいのですが、それがしがお助けしても、

味方の軍勢が見逃しません。それならば、直実の手にかけ、

後世の供養をさせていただきます。というと若武者は、少しも動じることなく

「早く、早く首をはねよ。」と言うばかり、熊谷はあまりのいとおしさに、

刀をどこへ当てたらいいのかもわからず、しばらく呆然としていましたが、

いつまでもこうしてもいられないので、泣く泣く首を斬りました。

弓矢とる身でなかったら、このような辛い思いをしなくてよかったのにと、

涙を流しながら首を包もうと鎧、直垂を解くと、

若武者の腰に錦の袋に入れた笛がさしてありました。

熊谷ははっと思い当ります。合戦の前夜、親子で先陣を狙って、

西ノ木戸口で夜の明けるのを待っていた時、

平家の城内から管弦の音色がかすかに聞こえてきました。

あの聞きなれない音色は、この方たちだったのか。わが軍には、

東国の武者が何万人といるけれども、戦場に笛を携えるような者は一人もおるまい。

やはり、高貴な方というものは、ゆかしいことよと、ひとしお憐れに思い、

味方を押しのけてでも手柄を挙げようとする自分の殺伐とした生き方とは、

別の世界があることを知るのでした。

そして戦場という緊迫した状況においても、いっときも風雅を忘れない心の豊かさ、

命を握られながら平家の武将として誇り高く振る舞った精神の気高さは、

直実の心を強く打ちました。義経に首と笛を見せ、事の次第を報告すると、

東国の武者たちも同じように涙を流しました。『平家物語』は、

熊谷直実の出家の志が起こったのは、この時からだと語っています。

この武将は、清盛の弟の修理大夫平経盛の子で、大夫敦盛、

生年十七歳ということでした。大夫敦盛の「大夫」は、五位のことで、

まだ官職についてなかったので、無官の大夫ともいいます。

敦盛がもっていた笛は、祖父の忠盛(清盛の父)が笛の上手であったので

鳥羽院より賜ったもので、忠盛から父の経盛に伝えられ、さらに

敦盛に譲られたものです。笛の名は「小枝(さえだ)」といいます。

世阿弥作の謡曲「敦盛」などでは、この笛を「青葉」といい、

小学校唱歌でも、「青葉の笛」と歌われています。

「敦盛最期の事」の章段は、やがて能「敦盛」・幸若舞「敦盛」を

始めとして様々な芸能の題材となりました。

特に織田信長が好んで幸若舞「敦盛」を舞ったことはよく知られています。

ところで、逃げれば逃げきれたものを、なぜ敦盛は戻ってきたのでしょう。

後から矢を射られるとでも思ったのでしょうか。逃げようという気持ちが

薄らぎ観念したのでしょうか。それとも命より名を惜しんだのでしょうか。

NHKラジオ古典講読の講師五味文彦氏は、

「平家物語、その歴史的背景を読み解く」(2012年4月~2013年3月)の

放送の中で、次のように述べておられます。

「少年ということで戦の経験が少なかったことや、助ける供がいなかった。

そうしたことから、これが最期と観念したのではないか。」

アツモリソウの名の由来は、袋状の唇弁を持つ花の姿を、

敦盛の背負った母衣に見立ててつけられています。

母衣(ほろ)とは、後方からの矢を防ぐ武具のことです。

須磨寺(敦盛首塚・首洗い池・義経腰掛の松)

扇塚(平敦盛の室) 金戒光明寺(熊谷堂・鎧かけ松)熊谷直実

『アクセス』

「敦盛塚」神戸市須磨区一の谷町5丁目 山陽電鉄「須磨浦公園駅」下車西へ徒歩約5分

『参考資料』

「平家物語」(下)角川ソフィア文庫 新潮日本古典集成「平家物語」(下)新潮社

新定「源平盛衰記」(5)新人物往来社 「兵庫県の歴史散歩」(上)山川出版社

NHK神戸放送局編「新兵庫史を歩く」神戸新聞出版センター 櫻井陽子「清盛と平家物語」朝日出版社

水原一「平家物語の世界」(下)日本放送出版協会 別冊太陽「平家物語絵巻」平凡社

敦盛にしたら負け戦とはわかっていても、経験不足でこの先どうなるという見通しもよく分からなかったのでしょうね。

熊谷直実もまた素直に戻ってきた息子と同じ年頃と思える御曹司を前に親の気持ちに立ち返ってしまい、かといって自分が見逃しても手柄を他のものに与えるだけと思い返して首を切ったのでしょうが、戦での物狂いが覚めてしまえば自分のした事も情けなく辛く思えたのでしょう。

彼の性格や人柄は熊谷直実が感じ取ったものです。

読者はそこからあれこれと想像を廻らせてしまいますね。

手柄を挙げようと猪突猛進する直実が、息子と同じ年頃の御曹司を前に

一気に父親の真情に立ち返ってしまった所などは、直実の人間らしさが感じられますが、

戦地では無用の感情です。

直実は、歴史資料や法然伝などに登場しますから、

いろいろなことが分かります。次回はその後の直実を辿っていきます。