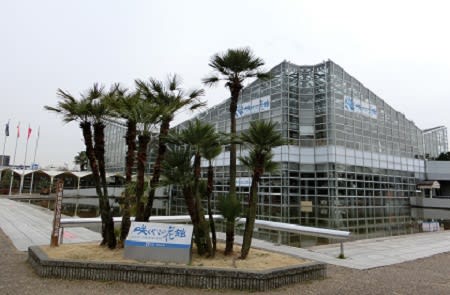

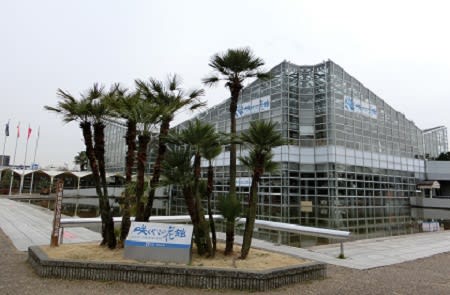

「咲くやこの花館」

咲くやこの花館は、1990年4月から9月に開催されたEXPO'90「国際花と緑の博覧会」で大阪市のパビリオンとして建設されました。

「花の万博」のテーマでもある「自然と人間の共生」を継承し、「熱帯から極地までの広範囲の植物」を種々の手法で栽培し紹介しています。

世界中の植物を一ヶ所で出会える、世界的にも数少ない施設です。

ヒマラヤの青いケシや熱帯スイレンなどを開花調整し、一年中見られるほか、季節の花も含め約300種の花を常に楽しむことができます。

およそ2,600種、15,000株のさまざまな植物は、世界の花旅を楽しむことができます。

駐車場に車を停め館に向かうと、目に入ってくるのが・・・。

フラワーツアーに参加しませんか?と。

アテンダントによるフラワーツアーが毎日3回行われています。

アテンダントと一緒に館内を回り、花にまつわるエピソードや由来などを楽しく紹介してもらえる花巡りです。

参加することができました。

各ゾーンに「本日見ごろの植物」の案内表示があります。(撮影は、1月23日のものですが)

花巡りの目安にもなります。

<熱帯雨林植物室>

熱帯ジャングルに思わず吸い込まれそうに。カトレアやバンダなどが熱帯ジャングルの樹木を飾ります。

<熱帯花木室>

ハワイやタヒチの美しい風景を連想させるのがこのゾーン。ハイビスカスやブーゲンビレアといった熱帯の代表的な花木から、ヒスイカズラなど四季折々バラエティーに富んだ花が楽しめるほか、バナナやパイナップルなど実の姿も見ることができます。

咲くやこの花館は、1990年4月から9月に開催されたEXPO'90「国際花と緑の博覧会」で大阪市のパビリオンとして建設されました。

「花の万博」のテーマでもある「自然と人間の共生」を継承し、「熱帯から極地までの広範囲の植物」を種々の手法で栽培し紹介しています。

世界中の植物を一ヶ所で出会える、世界的にも数少ない施設です。

ヒマラヤの青いケシや熱帯スイレンなどを開花調整し、一年中見られるほか、季節の花も含め約300種の花を常に楽しむことができます。

およそ2,600種、15,000株のさまざまな植物は、世界の花旅を楽しむことができます。

駐車場に車を停め館に向かうと、目に入ってくるのが・・・。

鶴見緑地展望塔(いのちの塔)

大阪の街に夢を託したシンボル。

地上60mから大阪市内の街並が望めるそうですが、

現在は営業終了しています。

咲くやこの花館

地球上に生育する植物を気候別ゾーンに分けて展示されています。

<熱帯雨林植物室><熱帯花木室><サボテン・多肉植物室>

<高山植物室><外部庭園>

イメージです。

イメージです。

大阪の街に夢を託したシンボル。

地上60mから大阪市内の街並が望めるそうですが、

現在は営業終了しています。

咲くやこの花館

地球上に生育する植物を気候別ゾーンに分けて展示されています。

<熱帯雨林植物室><熱帯花木室><サボテン・多肉植物室>

<高山植物室><外部庭園>

イメージです。

イメージです。フラワーツアーに参加しませんか?と。

アテンダントによるフラワーツアーが毎日3回行われています。

アテンダントと一緒に館内を回り、花にまつわるエピソードや由来などを楽しく紹介してもらえる花巡りです。

参加することができました。

各ゾーンに「本日見ごろの植物」の案内表示があります。(撮影は、1月23日のものですが)

花巡りの目安にもなります。

<熱帯雨林植物室>

熱帯ジャングルに思わず吸い込まれそうに。カトレアやバンダなどが熱帯ジャングルの樹木を飾ります。

レリア・アンケプス

「本日見ごろの植物」

ラン科。メキシコ原産。薄紫、ブルーの花もあります。

0℃といった寒さにも耐えます。

「本日見ごろの植物」

ラン科。メキシコ原産。薄紫、ブルーの花もあります。

0℃といった寒さにも耐えます。

オオオニバス

巨大な葉が特徴的。

高い水温に影響を受けているためか、外気温が約20℃に対して花の

内部は約25℃にも上ります。

高い温度によって甘い香りを遠くに漂わせ、花粉を運ばせる昆虫を

誘うためだといわれています。

室温20度、水温28度を表示していました。

ビョウタコノキ

雌株

雄株

根

この辺りはカトレアなどが見られます。

ウツボカズラ属の仲間も見られます。

キッスス・シキオイデス

ブドウ科。暖簾のように下がっています。

熱帯アメリカ原産のつる性植物。長く下垂している赤いひものようなものは根で、湿度の高い空中から水分を取っていると思われています。

巨大な葉が特徴的。

高い水温に影響を受けているためか、外気温が約20℃に対して花の

内部は約25℃にも上ります。

高い温度によって甘い香りを遠くに漂わせ、花粉を運ばせる昆虫を

誘うためだといわれています。

室温20度、水温28度を表示していました。

ビョウタコノキ

雌株

雄株

根

この辺りはカトレアなどが見られます。

ウツボカズラ属の仲間も見られます。

キッスス・シキオイデス

ブドウ科。暖簾のように下がっています。

熱帯アメリカ原産のつる性植物。長く下垂している赤いひものようなものは根で、湿度の高い空中から水分を取っていると思われています。

<熱帯花木室>

ハワイやタヒチの美しい風景を連想させるのがこのゾーン。ハイビスカスやブーゲンビレアといった熱帯の代表的な花木から、ヒスイカズラなど四季折々バラエティーに富んだ花が楽しめるほか、バナナやパイナップルなど実の姿も見ることができます。

ラフレシア

インドネシア・スマトラ島で採取したものを樹脂で固めた標本。

右は蕾です。

鏡で花の中が見えるようになっています。

東南アジア島嶼部とマレー半島に分布。全寄生植物です。

花を咲かすのには2年、花が咲いたら約3~5日で枯れてしまうそうです。

テトラスティグマ

ハイドゥン・ツバキ

原産地は中国の南部からベトナム北部。

ベトナムではテト(旧正月)を祝う花だそうです。

和名は海棠椿(カイドウツバキ)。

オウミャクキンカチャ(凹脈金花茶)

ツバキ科ツバキ属の常緑低木。

原産地は中国の広西チワン族自治区の南部。

樹高は2~4メートルくらい。

葉は楕円形で、互生し、革質で、名前の通り葉脈が深く凹んでいます。

インドネシア・スマトラ島で採取したものを樹脂で固めた標本。

右は蕾です。

鏡で花の中が見えるようになっています。

東南アジア島嶼部とマレー半島に分布。全寄生植物です。

花を咲かすのには2年、花が咲いたら約3~5日で枯れてしまうそうです。

テトラスティグマ

ハイドゥン・ツバキ

原産地は中国の南部からベトナム北部。

ベトナムではテト(旧正月)を祝う花だそうです。

和名は海棠椿(カイドウツバキ)。

オウミャクキンカチャ(凹脈金花茶)

ツバキ科ツバキ属の常緑低木。

原産地は中国の広西チワン族自治区の南部。

樹高は2~4メートルくらい。

葉は楕円形で、互生し、革質で、名前の通り葉脈が深く凹んでいます。

カリアンドラ

カリアンドラ・トゥーディー

ブラジル原産。高さは3~4メートルくらいになり、葉は羽状複葉です。

花弁はなく、真っ赤な雄しべがパウダーパフのように見える

花を咲かせます。

豆果は裂開するときに莢が反り返ります。

カリアンドラ・エマルギナータ

メキシコ 原産。葉は羽状複葉で互生。

カリアンドラ・ハエマトケファラ

ボリビア、ペルー、ブラジル原産。高さは2~3メートルになります。12月から3月ごろ、赤色の長い雄しべが目立つ「ネムノキ」に似た花を

咲かせます。

別名「アカバナブラシマメ(赤花ブラシ豆)」。

カリアンドラ・ハエマトケファラ・アルバ

ボリビア、ペルー、ブラジルが原産のハエマトケファラ種の園芸品種。

高さは2~3メートルになります。12月から3月ごろ、真っ白な

長い雄しべが目立つ「ネムノキ」に似た花を咲かせます。

カリアンドラ・トゥーディー

ブラジル原産。高さは3~4メートルくらいになり、葉は羽状複葉です。

花弁はなく、真っ赤な雄しべがパウダーパフのように見える

花を咲かせます。

豆果は裂開するときに莢が反り返ります。

カリアンドラ・エマルギナータ

メキシコ 原産。葉は羽状複葉で互生。

カリアンドラ・ハエマトケファラ

ボリビア、ペルー、ブラジル原産。高さは2~3メートルになります。12月から3月ごろ、赤色の長い雄しべが目立つ「ネムノキ」に似た花を

咲かせます。

別名「アカバナブラシマメ(赤花ブラシ豆)」。

カリアンドラ・ハエマトケファラ・アルバ

ボリビア、ペルー、ブラジルが原産のハエマトケファラ種の園芸品種。

高さは2~3メートルになります。12月から3月ごろ、真っ白な

長い雄しべが目立つ「ネムノキ」に似た花を咲かせます。

ロウソクの木

滝壺

見つけることができるかな?

スポッテッドガーバイク

パイナップル

ジャボチカバ

フトモモ科の常緑高木。白色の花は幹に直接開花し、

結実するのが大きな特徴です。

ハナアナナス

パイナップル科。北アメリカから 南アメリカにかけて分布。

ピンク色の花序の途中から、 紫色の花が咲き出ます。

オオミレモン

トックリキワタ(徳利木綿)

結実

枝先に花径10センチから20センチくらいある鮮やかな

ピンクの花をつけます。

花びらは5枚で、先のほうがピンクになり、真ん中は白い。

別名を酔いどれの木(ヨイドレノキ)というそうです。

原産地はボリビア、ブラジル、アルゼンチン。

花の後には緑色をした紡錘形の実がつき、黒く熟し、中の種子には長い繊維質の白い毛がついています。

種

ベニヒモノキ

灯台草(とうだいぐさ)科。東南アジアのマレー半島原産。

花穂の長さは20センチから50センチくらいになる。

花弁は退化していて無い。別名「アカリファ」。

ドンベヤ・ティリアケア

南アフリカ原産。アオギリ科の常緑低木です。白とピンクの花があります。

カエンボク(火炎木)

「本日見ごろの植物」

ノウゼンカズラ科。盆栽仕立てで、目の高さで花が観察できます。

世界各地の熱帯域で、野生化しており、世界の侵略的植物100選に

挙げられるほどだそうです。

バナナ

バナナ花

バナナ、木ではなく、巨大な「草」だったんですね。

椅子

チョット一息。なんだか王様気分。

滝壺

見つけることができるかな?

スポッテッドガーバイク

パイナップル

ジャボチカバ

フトモモ科の常緑高木。白色の花は幹に直接開花し、

結実するのが大きな特徴です。

ハナアナナス

パイナップル科。北アメリカから 南アメリカにかけて分布。

ピンク色の花序の途中から、 紫色の花が咲き出ます。

オオミレモン

トックリキワタ(徳利木綿)

結実

枝先に花径10センチから20センチくらいある鮮やかな

ピンクの花をつけます。

花びらは5枚で、先のほうがピンクになり、真ん中は白い。

別名を酔いどれの木(ヨイドレノキ)というそうです。

原産地はボリビア、ブラジル、アルゼンチン。

花の後には緑色をした紡錘形の実がつき、黒く熟し、中の種子には長い繊維質の白い毛がついています。

種

ベニヒモノキ

灯台草(とうだいぐさ)科。東南アジアのマレー半島原産。

花穂の長さは20センチから50センチくらいになる。

花弁は退化していて無い。別名「アカリファ」。

ドンベヤ・ティリアケア

南アフリカ原産。アオギリ科の常緑低木です。白とピンクの花があります。

カエンボク(火炎木)

「本日見ごろの植物」

ノウゼンカズラ科。盆栽仕立てで、目の高さで花が観察できます。

世界各地の熱帯域で、野生化しており、世界の侵略的植物100選に

挙げられるほどだそうです。

バナナ

バナナ花

バナナ、木ではなく、巨大な「草」だったんですね。

椅子

チョット一息。なんだか王様気分。

Part2へ続く。