政府は令和6年9月13日今年度の高齢社会対策大綱を閣議決定した。

その中では社会保障制度の不断の見直しが不可欠と強調。

具体的構想として以下が骨子となっている。

●「働く高齢者」を増やす

●後期高齢者医療の窓口負担3割の拡大

●そのほか種々・・・・・。

はっきり言ってこれらの改革では我が国が抱える少子高齢化には焼石に水程度の効果しかない。

今回の衆院選で、与野党ともに意味ある改革案は提示がなく、ばら撒き案(支出)は各党も盛んに主張したが、国の収入増には言及なかった。収入増を考えない、あるいは経費削減案を考慮しないバラまき政策は日本の将来にとって片手落ちである。

以下に今年度策定した高齢社会対策大綱を抜粋して掲載する。

-----------------------------------------------------------------------

(1)年齢に関わりなく希望に応じて活躍し続けられる経済社会の構築

(2)一人暮らしの高齢者の増加等の環境変化に適切に対応し、多世代が共に安心して暮らせる社会の構築

(3)加齢に伴う身体機能・認知機能の変化に対応したきめ細かな施策展開・社会システムの構築

就業・所得について

(1)年齢に関わりなく希望に応じて働くことができる環境の整備

① 高齢期を見据えたスキルアップやリ・スキリングの推進

② 企業等における高齢期の就業の促進

③ 高齢期のニーズに応じた多様な就業等の機会の提供

公的年金制度の安定的運営

(3)健康・福祉

① 生涯にわたる健康づくりの推進

② 介護予防の推進

(4)持続可能な介護保険制度と介護サービスの充実

① 地域包括ケアシステム構築の深化・推進

② 必要な介護サービスの確保

③ 介護サービスの質の向上

④ 仕事と介護の両立支援

(5)持続可能な高齢者医療制度の運営

(6)認知症施策の総合的かつ計画的な推進

(7)人生の最終段階における医療・ケアの体制整備

(8)身寄りのない高齢者への支援

(9)支援を必要とする高齢者等を地域で支える仕組みづくりの促進

・・・・・・・・

これらの項目は確かに高齢者対策の要となるものであるが具体的方策を伴っていない。項目だけの施政方針のレベルを超えていない。

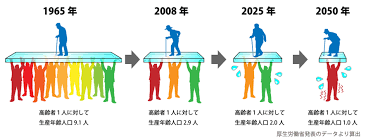

2025年問題一つをとっても何か具体的対策をするのかよくわからない。