3日午後からの雪は、4日朝方まで降りましたが、地温が上がっているためか、降っては溶け降っては溶けして、結局ほとんど積もりませんでした。

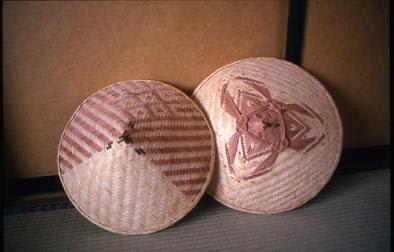

さて、宮笠製作工程の3回目。編み目は下の写真のように、3枚飛ばしで網代に編んでいくのが基本です。3枚飛ばしを、1,3,5と変えることで、菱形の模様が現れます。

さて、編み進んでいって、十分な大きさになったら、「ほん」と呼ばれる木の定規でコンパスのように円を描きます。「ほん」は、笠の寸法によっていろいろな長さのものがありますが、長年使われているため、黒光りして歴史を感じさせます。

描いた円に、「ふち竹」を編みつけるのですが、竹は一之宮町周辺では成長が悪いので、少し南の下呂市(旧益田郡萩原町)の竹を使います。削った竹を輪にするのにも笠ヒデを使うんです!

ふちの竹を固定したら、いよいよ余分なところを切り落とします。せっかく編んだのに、なんかもったいないような気がしてしまいます・・・。

余分なところを切り落とすと、かなり笠っぽくなってきました。 (つづく)

さて、宮笠製作工程の3回目。編み目は下の写真のように、3枚飛ばしで網代に編んでいくのが基本です。3枚飛ばしを、1,3,5と変えることで、菱形の模様が現れます。

さて、編み進んでいって、十分な大きさになったら、「ほん」と呼ばれる木の定規でコンパスのように円を描きます。「ほん」は、笠の寸法によっていろいろな長さのものがありますが、長年使われているため、黒光りして歴史を感じさせます。

描いた円に、「ふち竹」を編みつけるのですが、竹は一之宮町周辺では成長が悪いので、少し南の下呂市(旧益田郡萩原町)の竹を使います。削った竹を輪にするのにも笠ヒデを使うんです!

ふちの竹を固定したら、いよいよ余分なところを切り落とします。せっかく編んだのに、なんかもったいないような気がしてしまいます・・・。

余分なところを切り落とすと、かなり笠っぽくなってきました。 (つづく)