「昭和33年」(2006年12月、布施勝彦著、ちくま新書)という本がある。

著者の執筆動機が表紙カバーに次のように書かれている。

「映画”ALWAYS 三丁目の夕日」を見て多くの中高年と、なぜか20台の若者までが”あの頃は良かった”と涙を流した。昭和30年代を黄金期とする言説がある。あの頃は日本が一番輝いていた、貧しかったが夢と希望のある時代だったという。だが、本当にそうだったのだろうか?」

こういう問いかけのもとに、本書は昭和33年当時の政治、経済、社会、国際情勢などを具体的に数字を交えて一つ一つ克明に追っていく。そして結局のところ世界で最も豊かな先進国の一つとなった今の日本の方がはるかに生活しやすく、人々も幸せに暮らしていると分析し、過去への幻想を切り捨てて未来志向へと切り換えなさい、というのがその趣旨だった。

人間は押しなべて「あの頃は良かった」と過去を美化しがちな傾向があるのは否めない。

いわば、「昔は良かった症候群」。

それも、”昔は”と言うくらいだからそろそろ人生のゴールが見えてきた中高年層にその比率が高いだろうし、さらには当時を振り返ることで自分の「若さ」が持っていた可能性や夢といったものを懐かしむ側面もきっとあるに違いない。

さて、「この昔は良かった症候群」に関連して、つい音楽の世界を連想してしまった。

たとえば、指揮者の世界。

トスカニーニ、フルトヴェングラーなど1950年代前後を中心に活躍した往年のマエストロたちに対する賛美はいまだに尽きない。

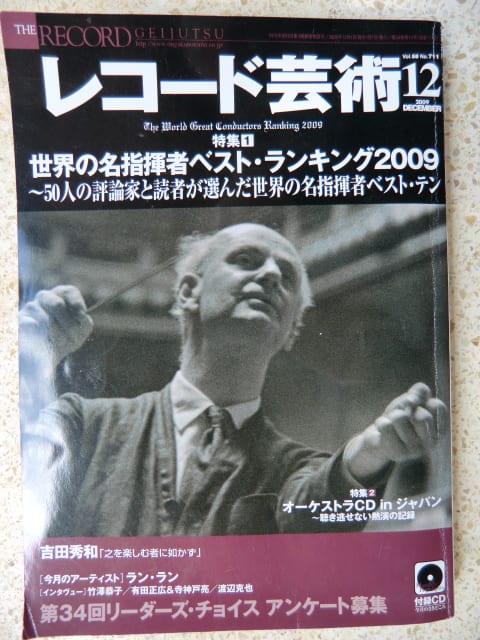

フルトヴェングラーは先年の「レコード芸術」で50人の評論家と読者による名指揮者ベスト・ランキングで堂々と第1位に選ばれており、トスカニーニも第4位と健闘しているほどで、だれもその卓越した指揮振りに口をはさむ者はいない。

それに比べて今の指揮者の評価は一般的に「スケールが小さくて小粒だ、芸術性に乏しい」などの厳しい評価が後を絶たない。

「昔の指揮者は実に良かった」!

しかし、本当にそうなのだろうか?「昭和33年」のようにいたずらに過去を美化しているだけではないのだろうか。

と、いうわけで、現代の指揮者を客観的に見てみると、一番大切とされる「作曲者の意図を理解して忠実に再現する能力」は往年のマエストロに比べて少しも遜色はないように思える。

たとえば、自分の知っている範囲では、「春の祭典」を聴いて度胆を抜かれたワレリー・ゲルギエフ、「魔笛」のDVDを視聴して感心したフランツ・ウェルザー・メスト(現クリーブランド管弦楽団音楽監督)、ヨーロッパで活躍されている大野和士さんもオペラの指揮で多彩な才能を発揮されている。

しかし、残念なことに昔とは決定的に違うところがあって、それは当時の指揮者たちが絶対的な権力を持つことが許されていたこと。

トスカニーニなどは練習中に楽団員たちに”のべつくまなく”罵詈雑言を浴びせ、絶対服従を強いた。その結果当時の録音を聴くとよく分かるが、楽員たちが一糸乱れぬまるで軍隊の行進のように緊張しきって演奏しているのがよく分かる。

楽団員全員の神経が張りつめた「緊張感あふれる演奏」、ここに指揮者のカリスマ性が生まれる余地がある。

フルトヴェングラーも似たようなもので、楽団員たちが「マエストロの指揮にならついていける」と、心酔していたからあのような神がかった演奏が達成できた。

これに比べて、今の指揮者たちは当時とは時代背景がまったく変わってしまっているのがお気の毒~。すっかり民主化という波が押し進められ絶対的な地位が失われて、団員たちとの距離もすっかり近くなってしまった。

ユニオンという背景もあって、音楽以外の雑用も気にしなければならず、これでは指揮者が自分の個性を十二分に発揮しようがないのも事実。

それにもう一つ決定的な違いがある。

1950年代前後は周知のとおりクラシックの黄金時代とされているが、「芸術(クラシック)と娯楽の境界」が現代と比べて比較的はっきりしていたので、指揮者に対する尊敬と称賛が自然に注がれていた。

それに引き替え、現代は両者の境界というか垣根が徐々に低くなってきていて、まあ平たく言うとクラシックが地盤沈下したのか、あるいは全般的な娯楽の質と量が向上したのか、それとも両方の相乗効果か、いずれか定かではないが、どうかするとクラシックが娯楽並みに「コマーシャル・ベース」や「暇つぶし」の感覚で扱われるようになっている(ブルーノ・ワルター談)。これでは指揮者の社会的に占める位置づけも当然変わろうというものだ。

結局、「昔の指揮者は良かった」というのは事実だろうが、「当時は取り巻く環境に恵まれていたからね」というエクスキューズが必要な気がするがどうだろうか。