2010年9月26日(日)信州避暑旅行 番外編 高地草原の不思議

日本は、気候が温暖で、雨も多いため、山の木々は、どんどん成長し、雑木林や森林になるのが普通である。余程、条件をコントロールしないと、木のない、草原には出来ない。

今回の旅行で回った、霧ヶ峰や美ヶ原などでは、深い山中で、かなりの高度なのに、木が殆ど生えておらず、草原状態が維持されている場所を多く見たが、何故だろう、と不思議に思った。

高度が高いので、寒さのために木が生えられないのだろうか、自然に生えてくる若木を、人間が積極的に、刈り取ったりしているのだろうか。又、ここにある牧場には、牛たちが散見されるが、放牧されている彼らに食べられたり、踏まれたりして、木が生える暇がない、とも考えられる。又、斜面が急で、牧場にもできない車山が、山全体が草原なのは、信じられないのだがーー。

一定の高度以上の山岳地帯は、気候条件から来る森林限界のために、木が生えられない、ということはある。森林限界は、緯度によって変わってくる。日本アルプス辺りでは。海抜2500m位といわれ、東北では、1600m位、北海道では1000~1500m位と言う。

この点からすれば、霧ヶ峰高原や美ヶ原高原は、精々2000m程度なので、まだ森林限界ではないので、木が十分に生えられるのだ。ネットの記事などでは、これらの高原で草原になっているのは、森林限界を超えているから、と勘違いしている向きもあるようだがーー。

自然条件で木が生えない他の状態の一つに、湿原がある。尾瀬湿原は有名だが、霧ヶ峰の車山周辺にも湿原が出来ている。 水が流れ出ずに、留まっていることから湿原ができる。

しからば、これらの高地草原はなぜできるのか。少し調べた結果では、人間の長い間の営みがそのようにしている、と言えるようだ。人為的に、放牧を行ったり、家畜の草刈り場として、維持されてきたために、木が生えていないのだ。

霧ヶ峰の牧場(残念ながら、牛は見当たらなかった)

また、岩手県の遠野近くと記憶するが、最近、TVで、山の上にある牧場が、紹介された。 夏になると、牛たちを山に上げて、放牧するという。所々に大きい木があり、地面は一面の草原になっている。 地面まで日光が入るので、牧草や、色んな草花が生えていた。長い間の人間の継続的な営みが、二次自然を形作っている。

大分前になるが、九州の阿蘇山の烏帽子岳の山麓にある、「草千里」を訪れたことがある。雄大な草原の中に、点の様に見える、赤毛の牛たちが放牧されていて、時間が止まったように、悠然と草を食べている風景は、今も忘れられない。信州に比べれば、阿蘇は、それ程の高地ではないが、やはり、自然と人間との長い間の関係が、あのような光景を作り出している、と言えよう。

場所は異なるが、標高の低い、伊豆の大室山も、同じように草山になっている。ここ大室山は、以前、今回と同じメンバーで、ドライブ旅行した時に、ケーブルカーで登り、山頂の火口を一回りしたことがある。

ここでは、毎年、春先に山焼きの行事が行われ、700年もの昔から、続いているようだ。麓から上に向かって火が上っていく様子は壮観と言われ、一度、この目で見たいと思っている。

この毎年行われる山焼きが、木が生えず、草原状態を保っている理由であろう。農業などの経済活動としてではなく、神事として、宗教行事の一つとして、山焼きが行われていることが、これまで長く続いた理由の様に思う。火に関わる他の例では、霧島山山麓の野焼き、奈良の若草山の山焼き等も、人間の営みである。

一旦焼かれると、その後には、焼け残った、草の根や、種しか育たず、一年草だけで草原状態が維持されることとなる。何らかの理由で、山焼きを止めれば、年を経ずして、草原では無くなり、雑木が茂る、普通の山に戻るのであろう。

大室山の異容

大室山の異容

先に、当ブログで、

自然と人間と (2010/9/10)

と、TV放送番組に啓発されて、佐渡のトキのこと等に触れた。 自然と人間との長い間の関わりが、二次自然である、里地・里山を形成し、環境を、いい意味で変えてきた事が理解できたのだが、一方で、人間の営みが変わると、環境が急変する怖さも、知らされた。

以前から、自分は、信州の高地高原の草原は、気候や土質等の、自然条件で成り立っていると思っていた。が、今回改めて、訪れ、ネットなどで調べてみて、人為的な、人間の営みで草原となっていることを知った。又、大室山の草に覆われた、特徴的な山容も、毎年の山焼きで維持されていること、等も分った。

今回近くを通った車山は、山頂が1900m級で、森林限界とも思えないし、牧場ではないし、山焼きも聞かないのだが、どのようにして、山全体が草原状態で維持されているのか、色々調べてみたら、冬季は、素晴らしい、スキー場になっていることが解り、木が生えていない理由について、納得した。人為的に木を取り除いて草原にしているのである。

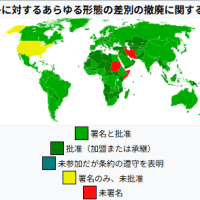

話は大げさになるが、地球規模でみると、中央アジアの草原や、アルゼンチンの草原パンパでは、自然条件と人為的な牧畜とが、どのように関係しているのであろうか。そういえば、スイスでは、白いアルプスの山々をバックにした牧場で、牛達が放牧されている姿が絵になっている。

霧ヶ峰、美ヶ原、車山など、中央高地の草原や牧場は、今や、牧畜と言う経済活動と言うよりも、重要な観光資源として、維持されている、ように見える。また、ユニークな姿を保つ大室山も、宗教的行事ながら、地域経済を支える、大事な観光資源でもあろう。

これらは、現時点では、自然と人間との関係が、それなりに、安定した状態にある、ように見える。

でも、今後の社会状況の変化によっては、この状態を継続的に維持していく人為が、宗教活動であれ、経済活動であれ、何時まで続けられるのか、と言う、危うさも抱えている。人間が活動を止めてしまう時期が意外に早く来て、その後は、数年で、植生は、大きく変わってしまうのでは、とも思う。

日本は、気候が温暖で、雨も多いため、山の木々は、どんどん成長し、雑木林や森林になるのが普通である。余程、条件をコントロールしないと、木のない、草原には出来ない。

今回の旅行で回った、霧ヶ峰や美ヶ原などでは、深い山中で、かなりの高度なのに、木が殆ど生えておらず、草原状態が維持されている場所を多く見たが、何故だろう、と不思議に思った。

高度が高いので、寒さのために木が生えられないのだろうか、自然に生えてくる若木を、人間が積極的に、刈り取ったりしているのだろうか。又、ここにある牧場には、牛たちが散見されるが、放牧されている彼らに食べられたり、踏まれたりして、木が生える暇がない、とも考えられる。又、斜面が急で、牧場にもできない車山が、山全体が草原なのは、信じられないのだがーー。

一定の高度以上の山岳地帯は、気候条件から来る森林限界のために、木が生えられない、ということはある。森林限界は、緯度によって変わってくる。日本アルプス辺りでは。海抜2500m位といわれ、東北では、1600m位、北海道では1000~1500m位と言う。

この点からすれば、霧ヶ峰高原や美ヶ原高原は、精々2000m程度なので、まだ森林限界ではないので、木が十分に生えられるのだ。ネットの記事などでは、これらの高原で草原になっているのは、森林限界を超えているから、と勘違いしている向きもあるようだがーー。

自然条件で木が生えない他の状態の一つに、湿原がある。尾瀬湿原は有名だが、霧ヶ峰の車山周辺にも湿原が出来ている。 水が流れ出ずに、留まっていることから湿原ができる。

しからば、これらの高地草原はなぜできるのか。少し調べた結果では、人間の長い間の営みがそのようにしている、と言えるようだ。人為的に、放牧を行ったり、家畜の草刈り場として、維持されてきたために、木が生えていないのだ。

霧ヶ峰の牧場(残念ながら、牛は見当たらなかった)

また、岩手県の遠野近くと記憶するが、最近、TVで、山の上にある牧場が、紹介された。 夏になると、牛たちを山に上げて、放牧するという。所々に大きい木があり、地面は一面の草原になっている。 地面まで日光が入るので、牧草や、色んな草花が生えていた。長い間の人間の継続的な営みが、二次自然を形作っている。

大分前になるが、九州の阿蘇山の烏帽子岳の山麓にある、「草千里」を訪れたことがある。雄大な草原の中に、点の様に見える、赤毛の牛たちが放牧されていて、時間が止まったように、悠然と草を食べている風景は、今も忘れられない。信州に比べれば、阿蘇は、それ程の高地ではないが、やはり、自然と人間との長い間の関係が、あのような光景を作り出している、と言えよう。

場所は異なるが、標高の低い、伊豆の大室山も、同じように草山になっている。ここ大室山は、以前、今回と同じメンバーで、ドライブ旅行した時に、ケーブルカーで登り、山頂の火口を一回りしたことがある。

ここでは、毎年、春先に山焼きの行事が行われ、700年もの昔から、続いているようだ。麓から上に向かって火が上っていく様子は壮観と言われ、一度、この目で見たいと思っている。

この毎年行われる山焼きが、木が生えず、草原状態を保っている理由であろう。農業などの経済活動としてではなく、神事として、宗教行事の一つとして、山焼きが行われていることが、これまで長く続いた理由の様に思う。火に関わる他の例では、霧島山山麓の野焼き、奈良の若草山の山焼き等も、人間の営みである。

一旦焼かれると、その後には、焼け残った、草の根や、種しか育たず、一年草だけで草原状態が維持されることとなる。何らかの理由で、山焼きを止めれば、年を経ずして、草原では無くなり、雑木が茂る、普通の山に戻るのであろう。

大室山の異容

大室山の異容先に、当ブログで、

自然と人間と (2010/9/10)

と、TV放送番組に啓発されて、佐渡のトキのこと等に触れた。 自然と人間との長い間の関わりが、二次自然である、里地・里山を形成し、環境を、いい意味で変えてきた事が理解できたのだが、一方で、人間の営みが変わると、環境が急変する怖さも、知らされた。

以前から、自分は、信州の高地高原の草原は、気候や土質等の、自然条件で成り立っていると思っていた。が、今回改めて、訪れ、ネットなどで調べてみて、人為的な、人間の営みで草原となっていることを知った。又、大室山の草に覆われた、特徴的な山容も、毎年の山焼きで維持されていること、等も分った。

今回近くを通った車山は、山頂が1900m級で、森林限界とも思えないし、牧場ではないし、山焼きも聞かないのだが、どのようにして、山全体が草原状態で維持されているのか、色々調べてみたら、冬季は、素晴らしい、スキー場になっていることが解り、木が生えていない理由について、納得した。人為的に木を取り除いて草原にしているのである。

話は大げさになるが、地球規模でみると、中央アジアの草原や、アルゼンチンの草原パンパでは、自然条件と人為的な牧畜とが、どのように関係しているのであろうか。そういえば、スイスでは、白いアルプスの山々をバックにした牧場で、牛達が放牧されている姿が絵になっている。

霧ヶ峰、美ヶ原、車山など、中央高地の草原や牧場は、今や、牧畜と言う経済活動と言うよりも、重要な観光資源として、維持されている、ように見える。また、ユニークな姿を保つ大室山も、宗教的行事ながら、地域経済を支える、大事な観光資源でもあろう。

これらは、現時点では、自然と人間との関係が、それなりに、安定した状態にある、ように見える。

でも、今後の社会状況の変化によっては、この状態を継続的に維持していく人為が、宗教活動であれ、経済活動であれ、何時まで続けられるのか、と言う、危うさも抱えている。人間が活動を止めてしまう時期が意外に早く来て、その後は、数年で、植生は、大きく変わってしまうのでは、とも思う。