2024年4月13日(土) ハンセン病のこと

先日、TVを観ていたら、ハンセン病についての意識調査結果が報道された。

本稿は、この病について、記してみたい。

◉意識調査

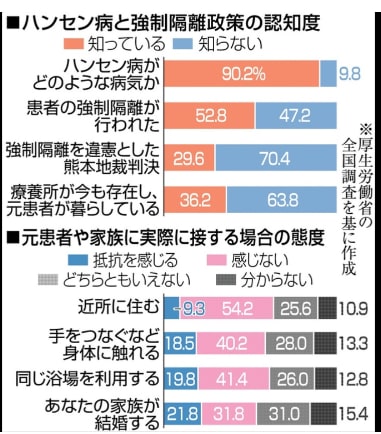

厚労省が、ハンセン病について、初めての意識調査を行い、この4月に結果を公表した。

・調査方法: 対象者 インターネット利用者で、約21000人から回答

期間 2023年11月から2024年3月まで

・調査結果 :西日本新聞のサイトに、調査結果が、下図のように、グラフにして示されているので、引用させて貰

う。

*図の、上段には、ハンセン病について、90%の人が知っているとある。

また、後述する政府の隔離政策や現在の療養所について知っているか、を問うたものである。

*図の下段では、どのような意識を持っているか問うている。

患者と体が触れること、同じ浴場を利用すること、でかなりの抵抗を感じるとある。

家族の結婚相手となると、感じない人が多いものの、どちらとも言えないや、分からないなど、更に、抵抗感が増す

ようだ。

◉病の原因と治療

・癩(らい)菌という病原菌による、弱い感染症とされる。この菌を発見したのが、スエーデンの医学者A,ハンセン

で、1873年のことという。

発見者の名を冠して、ハンセン病という病名になっている。

・病名: 日本では、癩病という呼称は、差別的用語として忌避され、ハンセン病という病名にしている。外国では、レ

プラ(lepra leprosy)と呼ぶ。

・5段階にわけられる、身体的変形が有るようだ。

(参照:ハンセン病 - Wikipedia.html)

我が国では、古来、患者は、かったい(癩)等と呼ばれたようだ。

諺に 「かったいのかさうらみ」 と言うのがあるが、ここでの「かさ」(瘡)とは、梅毒により顔面が変形した人のことで、諺の意味は、些細な違いをみて羨むことという。

・最近の感染者数

世界では、まだ各地感染者数はいるようだが。日本国内では、1桁ほどという。

・病気の治療の進歩で、最近は治る病気と言われている。

◉社会的な位置づけの変遷

・癩予防法の成立と廃止

1931(S31)成立 理由:国の隔離政策で、終戦後の結核と同じ

1996(H8) 廃止 理由:国が政策の誤りを認める

患者の隔離が主で、患者への配慮が不十分だった。

・患者の救済制度

2019年11月、救済金と名誉の回復のための法律が公布された。

◉筆者が生れた地域での様子

終戦前の山形の田舎のとだが、病気がうつると恐れられ、周囲が、敬遠・忌避していた。

◉施設訪問

・場所:東京の西の方角という記憶しかないが、現在、東村山市にある施設:国立全生園(下図)と思われる。

・時期 かなり以前

・メンバーは、琴の先生と当方夫婦の3人が訪問

筆者が運転するマイカーで琴を運搬(3人が同乗)

・お琴の先生と筆者の尺八とで合奏

曲目は覚えていない

・施設訪問のきっかけ 今となっては、はっきりしない。

この訪問前に、筆者がそちらの施設に行ったことがあるかも知れない?