(承前)

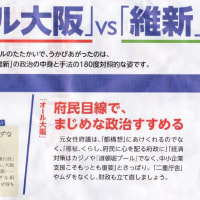

○「革新」という用語について

《政治について、「革新」の語が現在のような意味で使われはじめたのは昭和二十一年だったように思う。戦前には「革新」は右翼政治勢力、または統制経済推進派の官僚などについて使われた言葉であった。「現状」を革新するので、この場合の「現状」とは「親英親米の重臣たち」であったり、「腐敗せる既成政党」であったり、「財閥本位の自由主義経済制」であったりした。ナチズム、ファシズムを讃え、第一次大戦後のベルサイユ体制を否定するのが革新であり、議会政治を否定し、クーデター的「昭和維新」を叫ぶのも革新であった。無産政党のなかには「革新」の立場で右翼政治勢力、反議会主義軍部と提携する者が多かったのである。その流れをくむ人は現在の政党にもいる。

この言葉が戦後しばらくの間は姿を消していたのは当然であった。これが使われ始めたのはある日の朝日の政経部の会合からだったというのが私の記憶である。次長の増田寿郎が次のような意味の提案をした。「社共両党や労組やある方面の文化団体などを新聞で進歩派などと書いてきたが、これは考えものではなかろうか。進歩とは、良い、という意味をもっている。客観的な報道の用語としては、そういう価値判断にたった言葉は適切ではない。そこで、戦前とは違った意味で、これを革新と呼んでみてはどうか」

それはよかろう、ということになった。この言葉が朝日の紙面にあらわれると、間もなく各紙にも使われはじめ、世間一般も使いだした。かつては右翼を意味したこの言葉を「左派」について使うことに、ほとんど抵抗感はなかったようだ。そして、当然のように「保守」の用語も定着した。

〔中略〕それまでは「進歩勢力」「民主団体」などと書いていた。「民主戦線」の結成もとなえられていた。進歩に対しては「反動」である。さすがに反動政党という表現はなかったと思うが、反動勢力というたぐいの言葉はしばしば使われていた。「進歩」が「革新」になり、「民主勢力」という用語もほとんど使われなくなるとともに、「反動」の文字は一般の新聞からは姿を消し、早くから使われていた「保守」のみになったように思う。》(p.169~171)

○貴族院について

著者は、戦中及び戦後に貴族院の取材を担当している。

1945年12月10日付けの朝日に載った貴族院に関する著者の記事を紹介した上で、次のように述べている。

《私はこの時はじめて委員の着席順が公侯伯子男(公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の順)、ついで勅選議員であることを知った。多額納税議員は末席であったように記憶する。公侯爵あたりがいかにも無気力な感じであった。私は華族については知識がなかったので、公爵などというのは西園寺公望ぐらいしかいないように想像していたのだが、委員会ではじめて生きた人間としての公爵をみて、公爵というのは何人もいたんだなと感じたのであった。これはすこぶる風采のあがらぬ小さい男で、ほとんど居眠りをしており、たぶん無能な人物にちがいあるまいと私は失礼な観察をしていた。一言も発しなかったから何とも判断はつかなかったが、特権階級にうまれて育って無風状態にいるとこうなるものかな、と思わせるようなところがあった。

〔中略〕この一週間ほどの間に私が目撃したのは貴族院のほんの一断面、しかも、もっとも低調なつまらぬ一断面にすぎないだろう。この印象によって貴族院をどうこう批判することはもちろん出来ない。だが私は戦時中も貴族院の事務局にも多少は接触していて、その人たちの口ぶりから推察していたこともあり、この小断面も貴族院の実態にはちがいないということを痛感したのである。

貴族院には論客もあり策謀家もいる。政府にとって手ごわい敵手もいた。貴族院を語る人はそういう指導的な人々について語っていることが多い。その他に、俗な失礼な言葉でいえば、ぼんくら議員も相当に存在したにちがいないのである。》(p.177~178)

○浅沼稲次郎について

参議院議長を務めていた松平恒雄から聞いた話として。

《社会党の浅沼稲次郎がはでに活躍して、新聞にも好意的な記事がよく出た。ある時、松平がふとこういうことを言った。「浅沼君も今はああやっているが、戦前の排英運動が盛んなころ、デモが私の家の前まで押しかけてどなったり石を投げこんだりした時には、タスキをかけてその先頭にいたもんですよ。無産党なんて、そんなもんでした」》(p.207)

松平恒雄(1877-1949)は会津藩主松平容保の4男。戦前に外務次官、駐米大使、駐英大使、宮内大臣を務め、戦後は初代参議院議長となり、在任中に死去した。

○国鉄について

《片山内閣の時、私は運輸省の記者クラブにいた。大臣は苫米地義三で、廊下の立ち話だったが、「国鉄の役人は赤字がいくらあっても平気でいる。幹部が責任を感じてあわてるわけでもない。民間の会社なら大変だが」とぐちをこぼした。次官の佐藤栄作に、苫米地の名は出さずに、こんな感想を抱く人もいるようですね、というと、フンといった表情で、「国鉄はその辺の肥料屋とは違うからな」といった。苫米地は日本化学工業の社長だった。

国鉄のある幹部が私にこういった。「鉄も石炭も紙、電線、木材、砂利など国鉄の消費は膨大で、日本一の消費者だ。その国鉄が赤字でつぶれて資材の購入費が払えなくなったら日本のパニックだ。そんな状態に国がするはずがない」》(p.211)

○松本治一郎について

カニの横ばい事件との関連で。

《ただ、この事件とは関係なく、松本ぎらいという気分は「朝日」の内部にもあった。

彼の解放運動への貢献については、だれもが敬意をはらっていたと思う。彼に対する敵意と反感は、社会党の幹部ではあるが彼のやっている松本組という会社は社会主義的どころか右翼的であり、横暴な行為があるではないかという説があったり、彼自身がボス的存在すぎるという批判があったりする点にあった。同じ福岡県を選挙地盤とする緒方竹虎が朝日の大先輩であることも、一つの原因であったように私は感じている。

社会党右派の松本に対する悪感情の影響もあったかもしれない。資金力もあり、また命がけで松本の身辺を守ろうという勢いの青年たちがいて、敵しがたい一種の圧力をもっていたことも反感の一つであろう。》(p.245)

(続く)

○「革新」という用語について

《政治について、「革新」の語が現在のような意味で使われはじめたのは昭和二十一年だったように思う。戦前には「革新」は右翼政治勢力、または統制経済推進派の官僚などについて使われた言葉であった。「現状」を革新するので、この場合の「現状」とは「親英親米の重臣たち」であったり、「腐敗せる既成政党」であったり、「財閥本位の自由主義経済制」であったりした。ナチズム、ファシズムを讃え、第一次大戦後のベルサイユ体制を否定するのが革新であり、議会政治を否定し、クーデター的「昭和維新」を叫ぶのも革新であった。無産政党のなかには「革新」の立場で右翼政治勢力、反議会主義軍部と提携する者が多かったのである。その流れをくむ人は現在の政党にもいる。

この言葉が戦後しばらくの間は姿を消していたのは当然であった。これが使われ始めたのはある日の朝日の政経部の会合からだったというのが私の記憶である。次長の増田寿郎が次のような意味の提案をした。「社共両党や労組やある方面の文化団体などを新聞で進歩派などと書いてきたが、これは考えものではなかろうか。進歩とは、良い、という意味をもっている。客観的な報道の用語としては、そういう価値判断にたった言葉は適切ではない。そこで、戦前とは違った意味で、これを革新と呼んでみてはどうか」

それはよかろう、ということになった。この言葉が朝日の紙面にあらわれると、間もなく各紙にも使われはじめ、世間一般も使いだした。かつては右翼を意味したこの言葉を「左派」について使うことに、ほとんど抵抗感はなかったようだ。そして、当然のように「保守」の用語も定着した。

〔中略〕それまでは「進歩勢力」「民主団体」などと書いていた。「民主戦線」の結成もとなえられていた。進歩に対しては「反動」である。さすがに反動政党という表現はなかったと思うが、反動勢力というたぐいの言葉はしばしば使われていた。「進歩」が「革新」になり、「民主勢力」という用語もほとんど使われなくなるとともに、「反動」の文字は一般の新聞からは姿を消し、早くから使われていた「保守」のみになったように思う。》(p.169~171)

○貴族院について

著者は、戦中及び戦後に貴族院の取材を担当している。

1945年12月10日付けの朝日に載った貴族院に関する著者の記事を紹介した上で、次のように述べている。

《私はこの時はじめて委員の着席順が公侯伯子男(公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の順)、ついで勅選議員であることを知った。多額納税議員は末席であったように記憶する。公侯爵あたりがいかにも無気力な感じであった。私は華族については知識がなかったので、公爵などというのは西園寺公望ぐらいしかいないように想像していたのだが、委員会ではじめて生きた人間としての公爵をみて、公爵というのは何人もいたんだなと感じたのであった。これはすこぶる風采のあがらぬ小さい男で、ほとんど居眠りをしており、たぶん無能な人物にちがいあるまいと私は失礼な観察をしていた。一言も発しなかったから何とも判断はつかなかったが、特権階級にうまれて育って無風状態にいるとこうなるものかな、と思わせるようなところがあった。

〔中略〕この一週間ほどの間に私が目撃したのは貴族院のほんの一断面、しかも、もっとも低調なつまらぬ一断面にすぎないだろう。この印象によって貴族院をどうこう批判することはもちろん出来ない。だが私は戦時中も貴族院の事務局にも多少は接触していて、その人たちの口ぶりから推察していたこともあり、この小断面も貴族院の実態にはちがいないということを痛感したのである。

貴族院には論客もあり策謀家もいる。政府にとって手ごわい敵手もいた。貴族院を語る人はそういう指導的な人々について語っていることが多い。その他に、俗な失礼な言葉でいえば、ぼんくら議員も相当に存在したにちがいないのである。》(p.177~178)

○浅沼稲次郎について

参議院議長を務めていた松平恒雄から聞いた話として。

《社会党の浅沼稲次郎がはでに活躍して、新聞にも好意的な記事がよく出た。ある時、松平がふとこういうことを言った。「浅沼君も今はああやっているが、戦前の排英運動が盛んなころ、デモが私の家の前まで押しかけてどなったり石を投げこんだりした時には、タスキをかけてその先頭にいたもんですよ。無産党なんて、そんなもんでした」》(p.207)

松平恒雄(1877-1949)は会津藩主松平容保の4男。戦前に外務次官、駐米大使、駐英大使、宮内大臣を務め、戦後は初代参議院議長となり、在任中に死去した。

○国鉄について

《片山内閣の時、私は運輸省の記者クラブにいた。大臣は苫米地義三で、廊下の立ち話だったが、「国鉄の役人は赤字がいくらあっても平気でいる。幹部が責任を感じてあわてるわけでもない。民間の会社なら大変だが」とぐちをこぼした。次官の佐藤栄作に、苫米地の名は出さずに、こんな感想を抱く人もいるようですね、というと、フンといった表情で、「国鉄はその辺の肥料屋とは違うからな」といった。苫米地は日本化学工業の社長だった。

国鉄のある幹部が私にこういった。「鉄も石炭も紙、電線、木材、砂利など国鉄の消費は膨大で、日本一の消費者だ。その国鉄が赤字でつぶれて資材の購入費が払えなくなったら日本のパニックだ。そんな状態に国がするはずがない」》(p.211)

○松本治一郎について

カニの横ばい事件との関連で。

《ただ、この事件とは関係なく、松本ぎらいという気分は「朝日」の内部にもあった。

彼の解放運動への貢献については、だれもが敬意をはらっていたと思う。彼に対する敵意と反感は、社会党の幹部ではあるが彼のやっている松本組という会社は社会主義的どころか右翼的であり、横暴な行為があるではないかという説があったり、彼自身がボス的存在すぎるという批判があったりする点にあった。同じ福岡県を選挙地盤とする緒方竹虎が朝日の大先輩であることも、一つの原因であったように私は感じている。

社会党右派の松本に対する悪感情の影響もあったかもしれない。資金力もあり、また命がけで松本の身辺を守ろうという勢いの青年たちがいて、敵しがたい一種の圧力をもっていたことも反感の一つであろう。》(p.245)

(続く)