この山旅は

縦走にしては写真の枚数が少ないので

35ミリの小さいカメラも持って

使い分けていたのかもしれません。

今のところ、この縦走に関する

他のネガフィルムは見つかっていないので

今回の記事で完結いたします。

∨

横通岳から下りて

鞍部の常念乗越になります。(現在)

標高2450m

(写真は加工してメガネをつけてもらいました。)

横通岳と常念岳の山頂は広くなくて

道標には左が常念小屋と書いてあるので

この写真は

常念乗越で撮ったことにしておきます。

*

常念小屋に向かう写真が2枚あり

1枚目は

左側の登山者の視線の先に

子供を背負った男性と

その後ろを歩く女性が写っていました。

ドラマチックな写真ですが

何があったのかを知る方法はありません。

∨

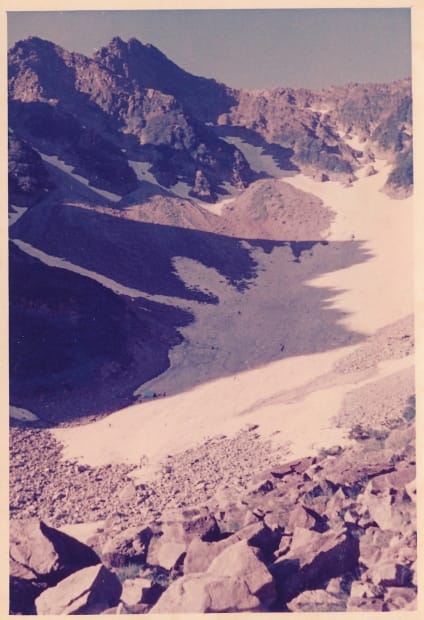

もう1枚は

常念小屋越しの大キレットです。

常念小屋のホームページにある山の形と

そっくりですので間違いないでしょう。

*

(現在)

∨

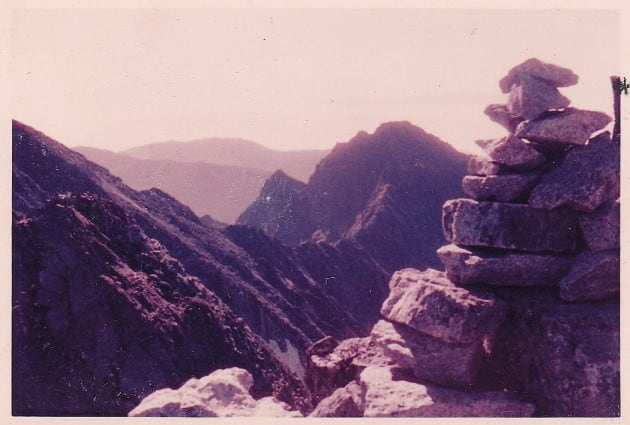

最後の写真は、どこで撮ったのか

判別できる情報はありません。

常念岳の山頂から撮った写真がないので

これがそうなのかと

勝手に解釈しています。

*

常念岳はまだ未踏破なので、

写真の謎を解明する楽しみも増え

ぜひ挑戦したいと思います。

end