| 2020年の大学入試問題 (講談社現代新書) |

| クリエーター情報なし | |

| 講談社 |

「2020年の大学入試問題」は、今の中1が直面する問題です。いったいどんな問題があるのかというと、それは、3つあります。

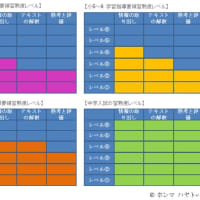

1つ目は今まで大学入試センター試験のような選択肢から正解を1つ選ぶ問いから記述式や論述式の思考力を活用する問いにシフトするという問題です。

2つ目は、なぜこのように限られた条件の中で正解を1つ選ぶ頭の使い方から、条件まで自分で設定して頭をフル回転し、正解が1つではない自由度の高い書く問題にシフトするのかという問題です。

3つ目は、「各大学の個別の独自入試」において「英語の試験」がなくなるかもしれないという問題です。もちろん、「英語」という科目がなくなるということではありません。TOEFLとかIELTSとか、民間の外部資格試験のスコアを出願時の書類に添付することになるということです。

なんのことはない、4技能ですから、今までの「読む」「聞く」「書く」に「話す」が加わるだけのようですが、それは全く違います。これらの「書く」「話す」は、相当レベルが高く、日本語で論述試験や口頭試問に臨む感覚です。つまり、ここでも、かつてのように正解が1つの問題を選ぶ問題ではなく、正解が1つではない自由度の高い論述やスピーキングの力が求められるのです。

「高等学校基礎学力テスト(仮称)」「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」「各大学の個別の独自入試」という3段階の大学入試制度が、制度として合理的で公平性があるのかどうかについては、手続き論的には文部科学省の中央教育寝審議会を中心に多くの分科会のワーキングループが議論の最中です。制度的な情況は今後も紆余曲折するでしょう。

しかし、待ったなしの変化は、以上の3つのシフトです。1つにまとめると「知のパラダイムシフト」となります。エッ、今更パラダイムシフトというのは、読者の方々には、時代錯誤ではないかと思われるでしょう。グローバリゼーションの時代です。激動の時代です。不安の時代です。不確実性の時代です。解なき社会と言われているぐらいです。

しかし、教育の世界は、頑強な縦割りで、ツリー構造の組織で、その組織で妥当する知識の体系がすべてだったのです。ポストモダニズムだとか現代思想だとか、ハイパー資本主義だとか電脳資本主義だとか、ツリー構造からリゾームだとかという話は、現代国語の読解リテラシーをトレーニングする際の素材に過ぎなかったのです。

しかし、18歳選挙を目の前に、中高生は与えられた情報を理解するだけではなく、その新しい思想をクリティカルシンキングし、自分とは何かという「自分軸」で判断して、ルールを創り換えていく知の理論をスキルとして備える必要がでてきたのです。

今まさに、教育の現場は混沌としています。いったい大学入試問題はどんな自由度の高い未知なる世界を創りだす問いを投げかけてくるのか?いったい教育の世界にグローバル教育は何をもたらすのか?英語はもはやツールではなく、言語と思考という地平に立たされるならば、今までの英語教師で対応できるのか?

しかし、混沌の中にこそ希望の種はあるのです。「2020年の大学入試問題」は、混沌を生み出しながら、同時に混沌を解決するような問題を、受験生とともに考えていく逆説的な仕掛けになっています。この問いを考える力を「学習を通じた創造的思考力」と次期学習指導要領では呼んでいます。

この「学習を通じた」というのはどのような学習でしょう。それが次期学習指導要領の肝である「アクティブ・ラーニング」なのです。この学びの中核は対話です。対話は、生徒の潜在的可能性を、自分とは何かの想いである「自分軸」をテコに自己実現への道を開きます。従来のように客観的な知識を憶えるだけではなく、「自分軸」によって判断しながら考え創造していく問いの仕掛けが「2020年大学入試問題」そのものです。

本書では、このような問いを大胆に予想し、教育の現場でどのように生徒と考えてきたのかその実践例も交えています。遅れてきた学校の「知のパラダイムシフト」を促進する一助になることを期待しています。

![府知事選の行方[了]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/41/e9/3d13aadc415722befc574b161350f584.jpg)

![府知事選の行方[1]](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/2b/80/2c2c23ed16365dd67e6b840f66b72c44.jpg)