NHKの大河ドラマ「八重の桜」も終わりに近く、「今さら」という気もしますが、

手術後の足慣らしに、戊辰(ぼしん)戦争の発端の地を見てきましたので、

シリーズで3回に分けて掲載します。

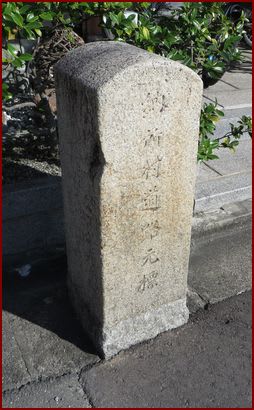

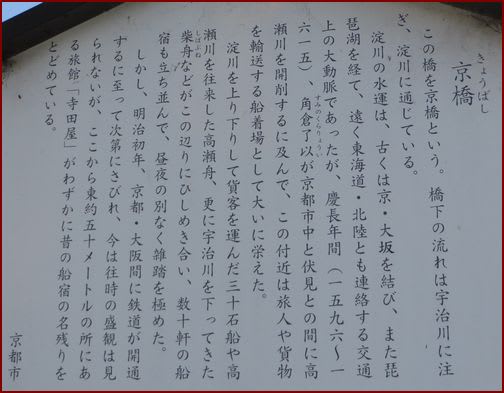

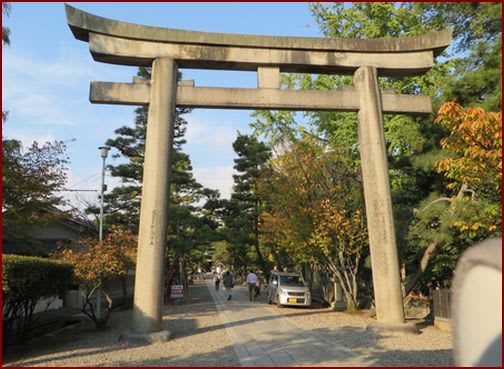

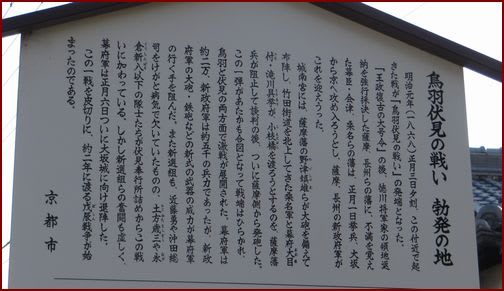

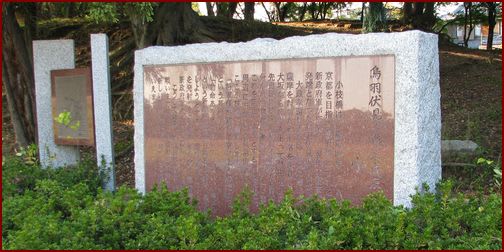

京都市伏見区中島御所ノ内町、「城南宮」の南西、約700mの

「鳥羽離宮跡公園」にある「戊辰戦争」(鳥羽伏見の戦い)の碑石です。

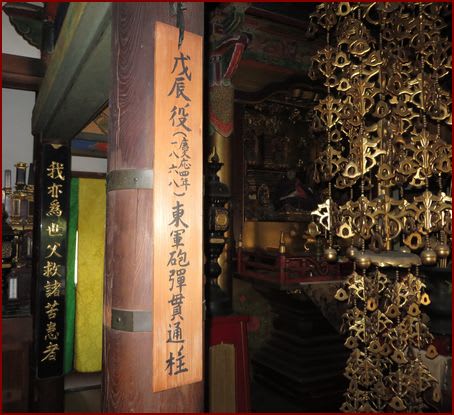

明治維新のきっかけとなったこの内戦は、「戊辰戦争」、または、

戊辰役(ぼしんのえき)、「鳥羽伏見の戦い」とも呼ばれています。

旧暦の慶応4年(1868)1月3日、京都に向かう幕府軍の主力と

これを阻止しようとする薩長藩の兵が最初に、ここ、鳥羽で衝突、

戊辰戦争が始まりました。

この内戦は、この年が「戊辰」の年に

あたっていたので「戊辰戦争」と呼ばれたものとおもいます。

戊辰(ぼしん)は、古代中国で考えられた十干(じっかん)と干支(えと)を

組み合わせたもので、もともと、干支は、60を周期とする数字でした。

十干は、甲・乙・丙・丁・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)、の10種類。

干支は、子・丑・寅・卯・辰(しん・たつ)・巳・午・未(ひつじ)・申(さる)・

酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)、の12種類。

これを組み合わせていくと60年に1回、同じ組み合わせがめぐってきます。

「還暦」という言葉も、60年に1回もどってくるので、60歳が還暦と言われています。

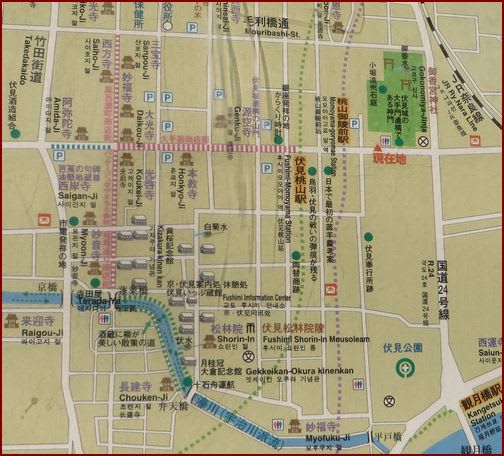

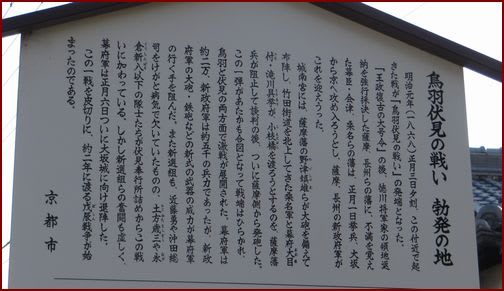

ここは、大阪から京都へ向かう京阪国道(国道1号)の「城南宮前」です。

この城南宮前から南区九条町の「東寺」まで、直線距離にして約3.5キロ。

大阪から京都を目指した幕府軍はこの付近で進軍を阻止されます。

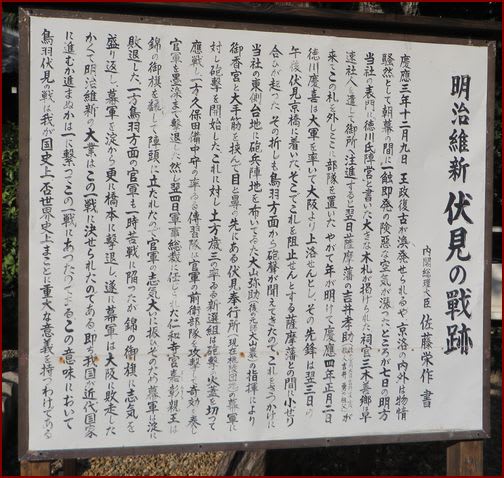

慶応3年10月、大政を奉還した徳川慶喜は、京都にあっては、

政局おもわしくなく、

恭順の意を表わすため、12月に大阪城へ退去します。

しかし、大阪にあった徳川慶喜は、京都にある薩長を中心とする政府に対し、

挙兵を決意。

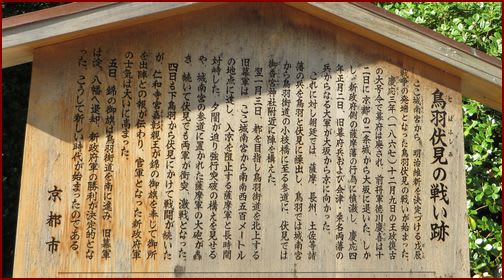

慶応4年1月2日、歩兵隊・会津、桑名藩を主力とする旧幕府軍は、

京都に向かって軍をすすめ、

3日夕方には15,000の兵が鳥羽、伏見に布陣。

これを迎え撃つ薩摩、長州藩を主力とする新政府軍5,000が

鳥羽・伏見で衝突しました。

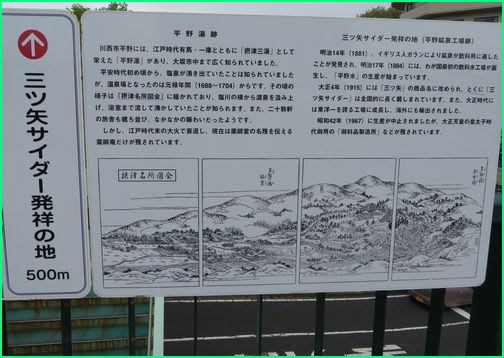

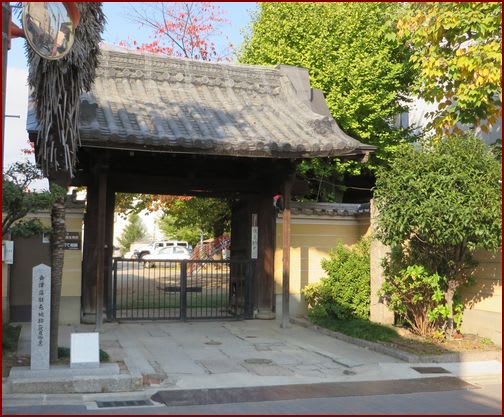

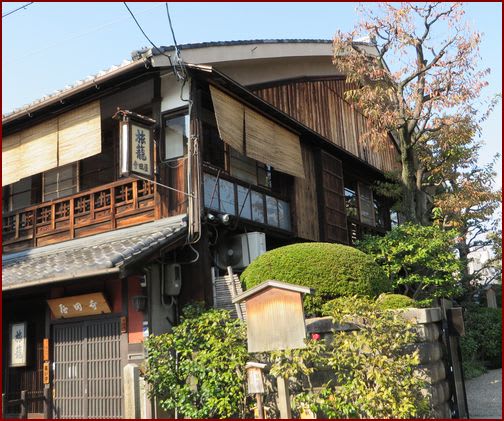

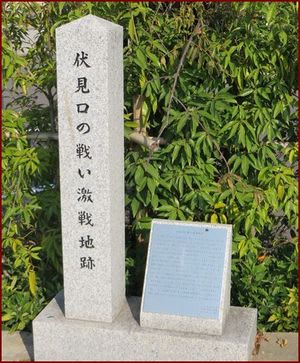

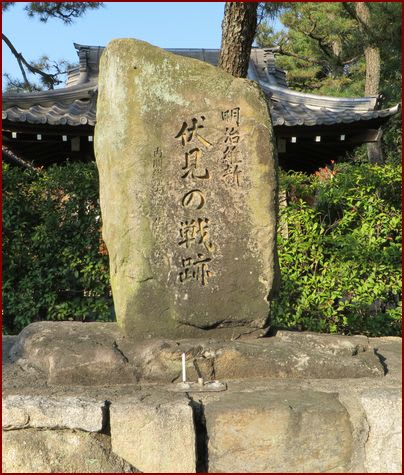

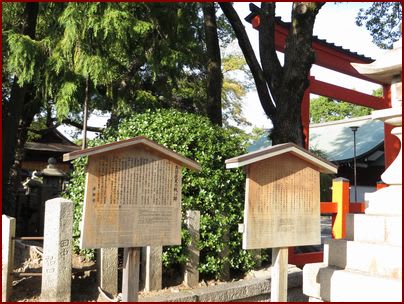

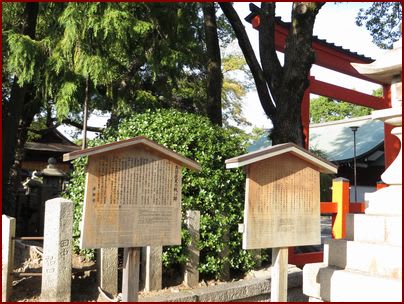

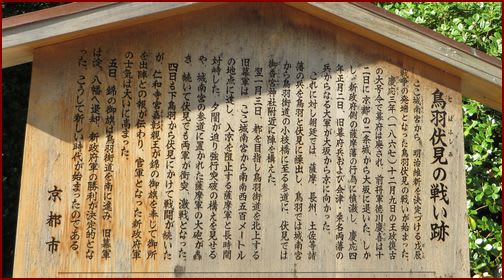

城南宮の西、約500mの伏見区中島秋ノ山町の角地に建つ、

「鳥羽・伏見の戦い」の戦跡の碑です。

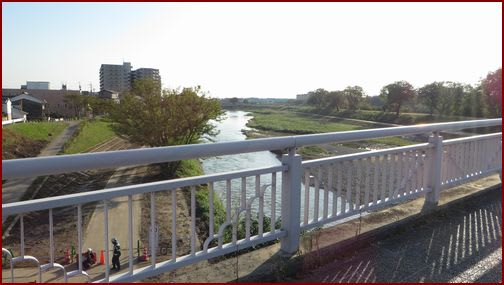

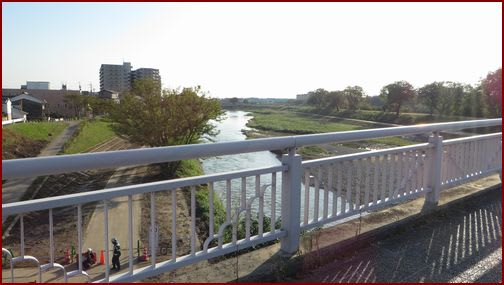

この戦跡碑から少し西へ、土堤を上がると鴨川があります。

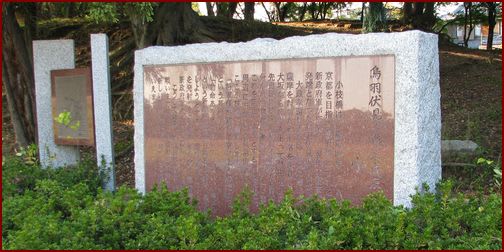

そこに、今は立派な橋が架かっています。「小枝橋」です。

橋の欄干には、「こえだばし」(小枝橋)とあります。

当時、小枝橋は、もう少し下流にあって小さな橋だったそうですが、

ここが、戊辰戦争発端の地になりました。

1月3日の夕方、この橋の付近で街道を封鎖する薩摩藩兵と旧幕府軍が

「通せ、通さぬ」で押し問答になり、

ついに、薩摩藩兵が発砲、ここに両軍が衝突しました。

小枝橋から500メートルほど東の「城南宮」に布陣していた長州藩兵も

「小枝橋」付近の衝突に気づき、戦端を開きます。

当時は、道も狭く、長い隊列を組んで進む旧幕府軍は、

薩長藩の砲火の前に前進を阻まれ後退を余儀なくされます。

さらに、伏見でも鳥羽方面での砲声が聞こえ、

竹田街道を北進してきた幕府軍と、これを迎え撃つ薩長藩の間で

戦闘がが始まりました。

戊辰戦争の発端となった「鳥羽伏見の戦い」は、

①の鳥羽地域から②の伏見地域へひろがります。

そして、薩長の強力な砲火に圧倒された幕府軍は、③の淀へと退却し、

そこでも激戦が繰り広げられます。

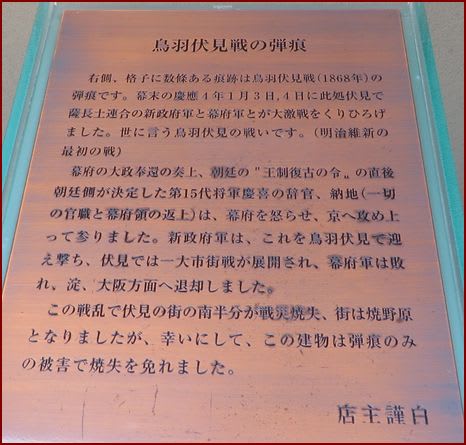

(戦跡の記述は、できれば画面を拡大してお読みください。

画面上で右クリック、編集のコピーをクリック、ワード画面に貼り付け、

開いた画面を拡大すれば読みやすくなります)

(次回は、「伏見」の戦跡を見ます)

ブログ「春夏秋冬 75」も更新しています