梅雨の晴れ間に隣町の「池田城跡公園」を見てきました。

平成12年(2000年)にオープンした公園は「五月山」を背に、

雨あがりの木立の緑に囲まれて、櫓が美しく見えました。

(撮影は6月31日、11:00ごろです。明日から掲載します)

梅雨の晴れ間に隣町の「池田城跡公園」を見てきました。

平成12年(2000年)にオープンした公園は「五月山」を背に、

雨あがりの木立の緑に囲まれて、櫓が美しく見えました。

(撮影は6月31日、11:00ごろです。明日から掲載します)

早春の「大和 路」、と言えそうな暖かい3月のはじめでした。

今回も、甥夫婦の写真を借りて、大和路の一部を巡ります。

旅の二日目は、奈良公園の「鹿寄せ」から、春日大社への参詣です。

奈良の旅は終わりです。

私たちが住む街から奈良は近いのですが、なかなか、行く機会がありません。

機会を見て出かけようとは思うのですが、いざ、となると、つい、足が遠のきます。

元気であれば、もっと、頑張らなければ、とおもっています。

写真を送ってくれた甥夫婦に感謝しながら、この項をおわります。

谷崎が小説「細雪」の執筆をはじめたのが、1942年(昭和17年)、

56歳のときでした。

この間、1938年(昭和13年)7月5日には、この地で神戸の大水害にも遭遇しています。

神戸に「大水害」が起ったとき、私は小学校の1年生になったばかりでした。

学校から手を引かれて帰宅したことを鮮明に覚えています。

神戸の灘区岩屋に生まれ、戦後は、六甲高羽、東灘区の岡本や御影に住んだ私は、

昔の日本家屋、その佇まい、庭の緑、付近の環境などを懐かしく見ました。

倚松庵の150mほど南に「魚崎村」と住吉村」の境界の標識が建っています。

倚松庵も、六甲ライナーの魚崎駅付近にあったそうですが、

モノレールの建設にともなって、1990年(平成2年)、現在地に移築したそうです。

おかげで、阪神大震災にも耐えられたということでした。

(この項、おわり)

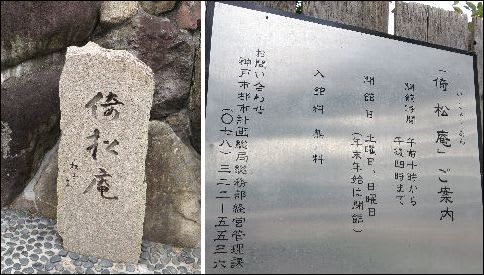

9月5日、谷崎潤一郎が1936年(昭和11年)から1943年(昭和18年)の7年間、

松子夫人らと住んだ神戸市東灘区住吉東町の「倚松庵」を訪ねました。

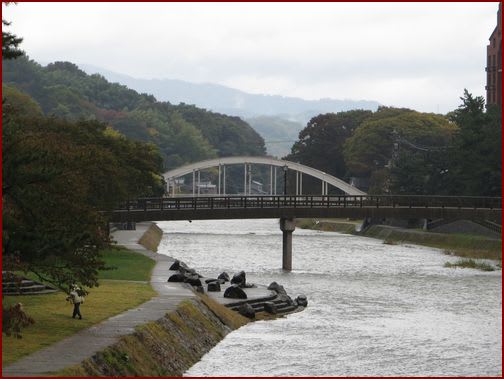

阪神電車「魚崎駅」から北へ約450m。倚松庵は住吉川の右岸にありました。

(画面は魚崎駅から北方向を見たところ。左に見えるのは「六甲ライナー・魚崎駅」です。

倚松庵はその北方向、白い橋の先、左手にあります)

現在は神戸市が管理しており、週のうち土曜、日曜日の2日間だけ見学ができます。

周辺は緑が美しく、閑静な住宅地。

住吉川も整備されて、昭和初期の大水害など起こりそうにはありません。

家屋は木造2階建瓦葺。1929年(昭和4年)の竣工です。

1階は洋間と和室が、それぞれ二部屋、それに台所や風呂がついています。

2階は和室が三部屋あり、作家の直筆の手紙や写真が展示されていました。

(つづく)

退藏院は、方丈の南側に回遊式庭園、「余香苑(よこうえん)」がひろがっています。

昭和38年に造園家の中根金作氏が設計した庭園は、中央に「ひょうたん池」が配され、

桜や蓮、楓など一年を通して華やかな景色を見ることができるそうです。

ところが、訪れた日は6月1日でしたが、藤はすでに散り、サツキは終わったあと、

スイレンや菖蒲、アジサイはこれから、といったところで、

残念ながら、花はありませんでした。

退藏院には、国宝の水墨画「瓢鮎図(ひょうねんず)」が伝わっています。

出来上がった「ひょうたん池」には、鯰(なまず)が放されました。

原本の瓢鮎図は、室町時代の画僧・如拙の作といわれています。

現在は京都国立博物館に寄託されているそうです。

ただでさえ、ぬるぬるして捕まえにくい鯰を口の細い瓢箪に入れようとする様子を

書いたものです。

実際に、どうしたら鯰を瓢箪で捕まえられるのか。

当時、京都五山の禅僧たちが必死に頭をひねったそうです。

これは、「正解を求めて考えすぎるな、平常心が大切」、ということだそうで、

あれがない、これがないと、人と比べて欲を満たそうとすることのむなしさを

「禅」の教えを借りて説いているのかもしれません。

(「退蔵院」の項 おわり)

臨済宗大本山妙心寺の山内には、46もの塔頭(たっちゅう)があります。

中でも「退藏院」は、今から六百年以上前の1404年に建立された山内屈指の古刹です。

6月に入ってすぐ、京都へ出かける所用があり、足をのばしてこのお寺に寄りました。

重要文化財である方丈(本堂)を囲むように枯山水の庭園や回遊式庭園、「余香苑」があり、

禅寺の落ち着いた雰囲気を見せています。

「元信の庭」は、室町期の画聖、狩野元信の作庭と言われています。

敷き砂の色が異なる二つの庭は、「陰の庭」(先の写真)と「陽の庭」と呼ばれ、

陰の庭には、8つ、陽の庭に、7つの石が配されており、物事や人の心の二面性を

伝えていると言われています。

(つづく)

私たちの旅も最後の日になりました。

「有馬六彩」のロビーから南方向を見た写真です。

この日、有馬は快晴。キリシマ躑躅でしょうか、朝日に映えていました。

階段状に建つホテルは、見晴らし、抜群です。

朝のバスだったので、温泉情緒を味わう時間は僅かしかありませんでした。

5月10日(日)、「元気で、また、会いましょう」を言い合って、

東へ帰る人たちと午後2時前、JR大阪駅で別れました。

(「新緑を求めて」二泊三日の旅 おわり)

京都に一泊した私たちは、5月9日、JR京都駅から新快速で大阪へ向かいました。

一向は7人ですが、なにせ、80歳を越える高齢者が4人のため、移動が大変でした。

京都駅は人、人、人で、7人全員がこぼれることなく、よく乗れたとおもいました。

大阪駅から、タクシーでミナミに移動、13時過ぎに法善寺横丁に着きました。

法善寺横丁は江戸時代、浄土宗法善寺境内の露店から発展しました。

明治から昭和の初期にかけては,

寄席や飲食店が軒を連ね付近はにぎわいました。

昭和20年、あの空襲で付近はすべて焼けました。

その後、復興した横丁の飲食店は、平成14、15年と二度の火災にあいました。

現在は、飲食店の中に、「水かけ不動」と「金毘羅堂」が残るだけです。

建ち並ぶ飲食店は60軒余り、

今、なお、浪花情緒あふれる一角として、にぎわっています。

横丁の道幅は2.7m。長さ、約100m。

小料理屋「正弁丹吾亭」の前には、この地を愛した文壇を代表する人たちの

「文学碑」や「句碑」がたっています。

小説「夫婦善哉」で一躍有名になった織田作之助の

「行き暮れて ここが思案の 善哉かな」の句碑もあります。

また、藤島桓夫のヒット曲、「月の法善寺横丁」の歌碑なども目立ちます。

この日は、小雨まじりのあいにくの天気。

連休の後だったこともあってか、人出も比較的少なかったようです。

昼食時間を含めて2時間あまり。

急いで梅田に戻り、阪急高速バスで有馬に向かいました。

(つづく)

源光庵の本堂にある二つの窓。紅葉の時季ににぎわう部屋です。

丸窓は、「悟りの窓」と名付けられ、角窓は、「迷いの窓」と呼ばれています。

悟りの窓は円形に「禅と円通」の心を表わし、大宇宙を表現します。

迷いの窓は角型に「人間の生涯」を象徴し、

生老病死の四苦八苦を表わしている、と言われています。

660年余りの歴史を持つ「源光庵」は曹洞宗のお寺で、観音像がまつられています。

曹洞宗といえば道元禅師ですが、

禅師の書画や木版が保管されていると言います。

本道裏の庭園は枯山水で、北山を借景とし、四季を通じて趣があります。

もう一度、悟りの窓を見てください。

紅葉の時季は一層の風情があります。

源光庵の筋向いに「光悦寺」があります。

ここも紅葉には見逃せないお寺のようです。

小雨も降り出し、次の予定もあったので、「光悦寺」の拝観は中止し、

ホテルのバスでJR京都駅へ向かいました。

(大阪・法善寺へつづく)

静岡県から「家内の姉一家5人が京都・大阪・有馬へ旅をする」と言うので

案内役をかってでました。

5月8日、好天に恵まれた京都は新緑が美しく、もう、初夏を感じさせてくれました。

目の前に見えるのは「三条大橋」です。

鴨川の床も、昼間からお客さんがはいっていました。

連休明けとあって、高瀬川沿いの木屋町あたりは、比較的静かで

観光にはもってこいの雰囲気でした。

「鴨川をどり」を見たあと、宿泊先のホテル「京都鷹峯」へ向かいました。

左手前が「鷹峯(たかがみね)」です。

右奥は「鷲峯(わしがみね)」だそうです。

ホテルの前は、鷹峯街道です。

昔は、若狭で獲れた「鯖」を京都へ運んだ「鯖街道」としてにぎわいました。

先日、NHKテレビの「ブラタモリ」、と言う番組で、

秀吉が造った「お土居」の紹介がありましたので、この付近は参考になりました。

(つづく)

北陸新幹線(東京~金沢)が、きょう、開業しました。

(上の写真3枚は、2014年10月22日に撮影した「金沢駅東口」です)

東京から金沢までは、これまでにくらべて1時間余りもも短縮され、

2時間28分という速さです。

なんとなく、関東の人たちが北陸へ足を運びそうな気がします。

私の祖父が石川県出身で、私も終戦の前後2年間だったでしょうか

石川県で生活をしました。

それだけに、金沢と言えばなじみがあり、去年久しぶりに石川県を旅してきました。

新幹線の開通が北陸地方にもプラスになり、お互いに発展してくれればと願っています。

(3月14日、金沢駅での一番列車の出発風景です。毎日新聞JPからコピーしました)

私が病院で歯を抜く予定の2月23日、朝、長男の孫から電話が入りました。

内容は、「東京から自転車で関西まで走って来た。いま奈良の親戚の家で泊めてもらっているので、

夕方には、そちらに行きたい、泊めてほしい」、との頼みでした。

もちろん家内は、「OK」。「気をつけてくるように」、と伝えたそうです。

夕方、病院で抜歯を済ませて帰宅した我が家へ、孫は、やってきました。

比較的元気なので、逆に驚きました。

孫と言っても、23歳。間もなく大学の卒業式。就職も「IT 関連」の会社に決まっており、

予定の隙間をねらって、東京を飛び出したことがわかりりました。

「それにしても、なにも、この寒中に自転車旅行などしなくてもよいのに」、とおもいました。

出発したのは、11日だったかなあ、と言っています。

途中は、ネットカフェや道の駅に泊まって来たそうで、

宿泊用のテントなども大きなバッグに入っているそうです。

「これから、神戸へ走り、フェリーで高松へ渡り、松山から船で九州へ行く」、とのこと。

「博多からは、荷物を宅配で送り、新幹線で帰京する」、と元気に語っていました。

若い人はいいものだなあと、つくづく感心しました。それにしても、無謀と言えば無謀な話ですがーー。

一昨年も、私が入院していた9月、中国から、東南アジアを回って関空から我が家に寄り、

東京へ帰っていったことがありました。

今回、我が家で2泊した孫は、きょう25日のお昼過ぎ、勇躍、ペダルを踏んで神戸へ向かいました。

きょうは神戸で泊まって、明日、早朝のフェリーに乗ると言っていましたがーーー。

果たして、何時、東京へ帰るのか。いささか心配でもあります。

10月22日、金沢は、この日も朝から雨が降っていました。

駅から周遊バスで「ひがし茶屋街」を目ざしました。

上の写真は、市内の北東部を流れる「浅野川」です。

南西部を流れる「犀川(さいかわ)」と対比し、犀川を「おとこ川」。

浅野川を「おんな川」と呼んでいるそうです。

かっては、加賀友禅の友禅流しが見られた川です。

今は、それも数少なくなり、運が良ければ見ることができる程度だそうです。

浅野大橋の北東寄りの一画に、「ひがし茶屋街」はありました。

金沢三茶屋街のひとつで、1820年、市内中心部に点在していた

お茶屋を集めたのがはじまりだそうです。

キムスコ(木虫籠)と呼ばれる美しい出格子に昔の面影をとどめています。

現在、お茶屋を経営しているのは8軒だけだそうで、

あとは、観光案内や食事処、喫茶の店が目立ちました。

この日は、観光にはむかない朝からの雨で、

市内見物は早々に切り上げました。

そして、予定より2時間余りも早い「特急サンダーバード」に乗って、

帰宅の途につきました。

三日間の「北陸路の旅」でしたが、確かに、「金沢は観光都市だなあ」とおもいました。

見たもの以外にも、「伝統工芸」や「伝統芸能」など、

まだ、古い歴史をのこしています。

加賀百万石の城下町が戦災にもあわず、歴史を、今に伝えてきたのが

大きな理由かもしれません。

金沢市観光交流課が発行したパンフレットを見ますと、

市内には、大小のホテルがあり、民宿も含めて、

宿泊施設は、107件にものぼります。

来年の新幹線乗り入れが、さぞ、待ちどおしいところでしょう。

しかし、これまで伝えてきた歴史は守ってほしいものです。

その新幹線ですが、開業は、2015年3月14日です。

東京から高崎、長野を経て、長野新幹線を北上、上越妙高、黒部宇奈月温泉、

富山を通って金沢に至ります。

東京から長野回りの金沢まで、「北陸新幹線」と呼ぶそうです。

東京・金沢間は、ノンストップ特急「かがやき」をはじめ、

「はくたか」や「つるぎ」が走ります。

「かがやき」号で東京から金沢間まで、2時間28分と言いますから早いですね。

その新幹線が金沢から敦賀まで延びるのは、2025年の予定だそうです。

(シリーズ「秋の北陸路」は今回でおわります)

鼓(つづみ)を模したゲート、「鼓門」に迎えられてJR金沢駅に降り立つと、

そこは、加賀百万石の面影が残る城下町です。

金沢駅前(東口)からは、観光周遊バスやスポットを結ぶシャトルバス、

まちバスなどが数多く出ています。

今回は、「長町武家屋敷跡界隈」と「ひがし茶屋街」を見学しました。

市内の中心、「香林坊」から歩いてわずか。

「長町」は、加賀藩の上・中級武士が暮らしていたところで、

よく、ここまで、保存されていたと感心しました。

細い路地や土塀は往時の姿をとどめており、

毎年、12月上旬から3月の中旬までは、雪から土塀を守るため、

薦(こも)がかけられます。

その姿が、また、金沢の風物詩になっているそうです。

(写真は、10月21日に撮影しました。次回につづく)

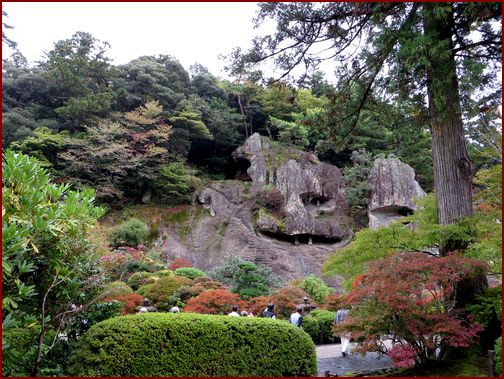

山門を入って、石畳の参道を進むと、左手に「奇岩遊仙境」の

大きな岩山が見えてきます。

奇岩は、太古の噴火の跡と伝えられ、長い年月の間に

波や風雪に洗われ今日の奇岩が、かたち造られたと言われています。

国の名勝指定園になっています。

さらに、参道の先、左手の石段の上に本殿が見えてきます。

大悲閣拝殿は岩窟の中腹に建てられています。

本殿は拝殿の奥、岩窟の中にあり、十一面観音を本尊としています。

拝殿から見た境内です。

大悲閣西南の山上にある三重塔。重要文化財です。

「那谷寺(なたでら)」の往時は、付近の寺院、250ヶ坊に及び、

隆盛を極めました。

その後、戦火に焼かれて寂れた那谷寺は、

寛永17年(1640年)加賀藩三代藩主、前田利常によって

再建されたといわれています。

境内には、現在、7棟の国の重要文化財建物と名勝指定園があります。

「石山の 石より白し 秋の風」。

松尾芭蕉がこの地に立ち寄ったとき、「おくの細道」に詠んだ句の句碑です。

あいにくの雨模様の天気に、「石より白しーー」、というような秋風は無く、

おもうような写真も撮れませんでした。

それでも、境内の雰囲気は素晴らしく、

句碑を眺めて好天を思い浮かべながら、次の目的地

「金沢}へ向かいました。