昭和45年(1970)、私たち一家4人は、神戸の御影から能勢電鉄の沿線の

新しい造成地に家を建て、12月の半ばに引っ越してきました。

能勢電鉄の沿線は、その後、変貌、目覚ましく、長男は未だ完成まじかの

新しい小学校へは通学できず、自宅からかなり遠い地元の小学校へ通っていました。

長女は、その翌年、出来上がるのを待っていたかのように、近くの幼稚園へ

通い出しました。

子供たちが、学校へ落ち着いて通えるようになったのは引っ越してきて

2~3年後のことでしょうか。

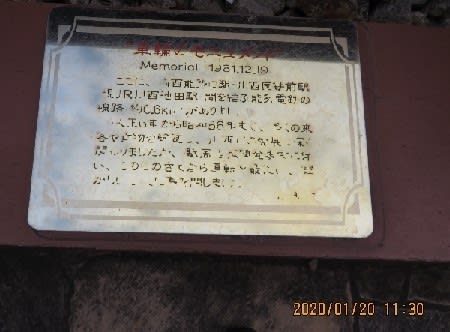

写真は、整備された 国道173号の多田銀橋の東詰。鼓ケ滝駅の西になります。

能勢電鉄の沿線が住宅地として整備されてから、十数年後の風景です。

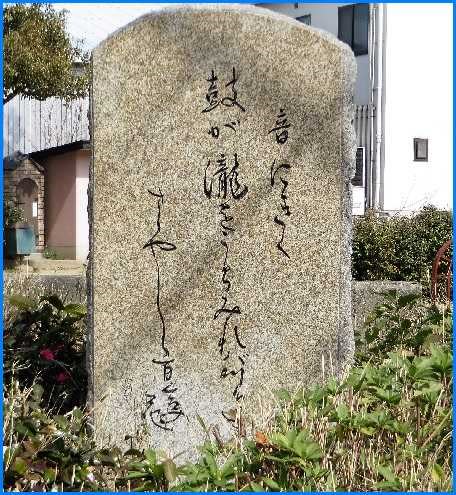

歌人、西行法師が、猪名川の滝の音を聞きながら詠んだという、

歌の石碑が、新しい街への道しるべになっています。

「音にきく 鼓(つつみ)が瀧(たき)をうちみれば

川べに咲くや しら百合の花」

交通量の多い国道のそばなので公園の中、とは言え「石碑」は目立ちません。

西行の歌は、猪名川に滝があった当時、(八百年あまり前)、有馬温泉の

帰路に、この付近で詠まれたものと言われています。

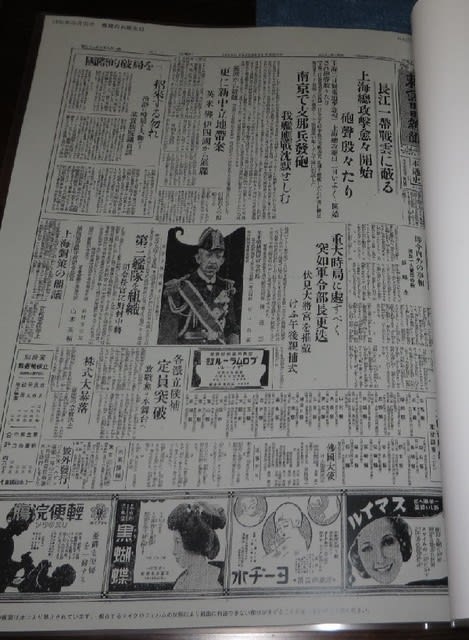

能勢の妙見山に参詣する目的で設立された「能勢電車」は、大正2年(1913年)、

「能勢電気軌道」と名付けられました。

会社の設立は、1908年5月(明治41年)です。

大正2年に、能勢口~一の鳥居間が開業。

その後、沿線の米や炭、三ツ矢サイダーなど、沿線の産物を運ぶようになり、

やがて、沿線の宅地化がすすみます。

1960年代に入って、阪急電車の資本も入り、社名も能勢電鉄株式会社と変わって

川西市の発展に大きな役割を果たしていきます。

当時、私はマイカーで会社に通っていたため、地元のことはよく解かりませんが、

家内の話によれば、現在の川西能勢口駅にある、スーパー「コーヨー」の南側に

鉄筋建てのスーパー、ジャスコができ、休みの日や学校が終わってから、子供たちを

連れて、その屋上にあった遊園地へ、遊びに「よく、連れて行った」、とのことです。

当時の川西能勢口は、その頃から、大きな変貌を遂げようとしていました。

能勢電鉄の複線化が急ピッチで進められるとともに、能勢電の絹延橋の西から

能勢口の駅にかけて、土地改良計画進み、能勢口に阪急川西百貨店が進出。

宝塚線と能勢電鉄が相互乗り入れをする、と言った計画話がすすんでいました。

1981年(昭和56年)、能勢電鉄の能勢口終点から国鉄の池田駅まで、産物を

運んだ路線が、ついに廃止されました。

晩年は、利用客も少なく、一日に数往復という寂しい運行だったそうです。

自動車輸送の発展に電車は、とうとう押し出されたことになります。

そうこうするうちに、川西能勢口駅は、阪急宝塚線の高架駅になり、能勢電も高架の

ホームに乗り入れ、ホームからホームへの乗り換えも可能になりました。

周囲の変化とともに、車内もきれいになっていきました。

能勢電鉄は、現在、運転士一人のワンマン電車とは言いながら、日々、工夫をこらし

ながら、朝夕は通勤客、昼間は生活者の買い物に役立っています。

季節ごとに車内の雰囲気も変わりました。

歴史を告げる写真電車や暖かい食べ物を用意した「おでん」電車。季節に

合わせた「風鈴電車」なども走ります。

山下駅から日生中央まで、線路が伸びて、朝は、特急「日生エキスプレス」が

乗り換えなしで、梅田まで走ります。

1989年(平成元年)、川西能勢口に「川西阪急」や「アステ川西」が開業。

古い「ジャスコ」はビルごと解体されて、あとにイオンとマンションが新しく

建ちました。

(川西能勢口駅南側のバスターミナルです)

小学校から高校と、川西に暮らした子供たちは、成長するとともに、家を出て

行きました。

長男は、京都の大学から東京の会社へ。娘は、芦屋の大学から就職へ。

長男一家は、東京に住み。娘は大阪の中之島で布を扱う商売をしています。

(駅の南側、「アステ川西」と「川西阪急」です)

一口に「50年」と言っても、早いものです。

私たちも、ずいぶんと歳(とし)をとりました。

これから先、何年、生きられるのでしょうか。

新しい造成地に建った家も、今は、お年寄りが多く住んでいます。

家も、手入れが大変になってきました。

住まいの歴史と住人の変化に、一抹の寂しさを感じるこの頃です。

能勢電鉄の発展とともに伸びてきた川西の人口です。これからも、

さらなる、発展を期待して、筆をおきます。

「能勢電鉄」とともに「50年」 ~おわり~