尾瀬沼から下山。残雪の山道は砂浜を歩いているように体力を消耗する。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

大汗をかいて、大清水に到着。さてと、頑張った自分へご褒美は、花豆ジェラートです。<o:p></o:p>

ニコニコの落合先生。<o:p></o:p>

岩田先生も小島先生も堪能中。<o:p></o:p>

品のある和の甘さと洋風のジェラートが絶妙な調和を醸し出し、一口でこれまでの疲れを癒してくれます。さあ、また登ろうか!<o:p></o:p>

尾瀬沼から下山。残雪の山道は砂浜を歩いているように体力を消耗する。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

大汗をかいて、大清水に到着。さてと、頑張った自分へご褒美は、花豆ジェラートです。<o:p></o:p>

ニコニコの落合先生。<o:p></o:p>

岩田先生も小島先生も堪能中。<o:p></o:p>

品のある和の甘さと洋風のジェラートが絶妙な調和を醸し出し、一口でこれまでの疲れを癒してくれます。さあ、また登ろうか!<o:p></o:p>

ゴールデンウィーク。残雪期の尾瀬に出かける。ここ十数年、毎年のように訪れているのだが、登山の疲れを癒すように燧ヶ岳が我々を迎え入れてくれる。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

健脚の落合先生、とても爽やかな表情をしておられる。<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

今回は、ザックに詰め込んだ荷物が体力の限界を超えてしまい、バテテしまった。次回からは、荷物の軽量化につとめなければなるまい。<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

近い将来、残雪期の燧ヶ岳に登ってみたいものだ。そうそう、25年前にテントを担いで、キャンプを張り、燧ヶ岳の頂きに座したことがある。<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p></o:p>

落合先生、来年は燧ヶ岳(2346m)を目指しませんか?<o:p></o:p>

高校1年の頃のこと。学校長が朝会で生徒達に向かって熱く語る、「青春時代は後からほのぼの想うもの、青春時代の真ん中は道に迷っているばかり」と。そう、これは当時流行った、森田公一とトップギャランの『青春時代』の歌詞。正直にいえば、私の青春時代は、ほのぼのとはかけ離れて、泥まみれであった。

さて、北海道に鵡川(むかわ)という地がある。札幌から車で苫小牧方面へ向かって、2時間位で到着する、太平洋側の港町。ここは、シシャモ(キュウリウオ目キュウリウオ科の魚で柳葉魚とも表す)の漁獲でも知られている。シシャモは、アイヌ語を語源としているらしく、散りゆく柳の葉を哀れんだカムイ(神)が魚にしたと言う伝説があるとか。

夏のひととき、干潟の泥を採取することに。かつて自然干潟が存在していたが、海洋浸食により、その多くが失われたとのこと。7年ほど前から人工干潟が造成されている。

干潟には、ゴカイなどの多毛類、アサリなど二枚貝といった、多様な底生生物が生息している。もちろん、微生物も多様性が高く、活発に活動している。干潟には、自然浄化能が有することが知られているが、その主役は、やはり、微生物だ。さてさて、こうした干潟には、どんな微生物がいるのであろう?

ここにも、泥まみれの青春を送って来た人、これから送る人がいる。

こうして、研究は発展していく、きっと。

ミズバショウの花言葉は、「美しい思い出」。今年も尾瀬で、「春の思い出」(?)作り。

大清水から一ノ瀬へ向けて出発。

一ノ瀬から登山で、三平峠、そして尾瀬沼へ。快晴。雲一つ無し。

さあ、調査開始!ささっとサンプリング。

お次ぎは、生態学者の雪氷調査。新たなアプローチで雪氷新領域を展開!

採取した試料を山小屋へ持ち帰ろう!

毎年お世話になっている長蔵小屋。

宿に入り、夕食。その後、速やかに試料の処理。微生物生態研究には、このプロセスが極めて重要。

さあ、下山。宿をあとにする。

今年は暖冬のためか、尾瀬沼の雪は少なく、融雪が早い。

行きはヨイヨイ、帰りはコワイ。ザックに入れた、加算んだ採取試料が肩に食い込む。滑落しないように慎重に下山。

ふうう。ようやく一ノ瀬到着。ここまで来れば、一安心。

下山途中、群馬県警のヘリコプターが三平峠上空を旋回し、盛んに遭難者捜索が行われていた。帰札後、新聞報道によると、その2日後に遺体で発見されたとのこと。野外調査には危険が伴う。事故の無いよう万全策を施し、調査を行いたいもの。無事に調査を終え、実験もうまくいき、その結果を国際誌に論文を発表すれば、真の意味で、「美しい思い出」になろう。

山岳地帯の微生物生態学調査にはいろいろな作法があります(我流ですが)。採取した試料は、素早く、大学に持ち帰って、しかるべき前処理や保存をしたいもの。

私たちの研究の場合、往路よりも帰路の方が遥かに荷物の重量が増します。今回の調査でもそうで、1時間半の山道を自動車の駐車場まで運びます。重くなったザックが肩に食い込みますし、大汗もかきます。やっとの思いで、鳩待峠(はとまちとおげ;群馬県片品村)に到着。息を整え、車で1時間ほどの定宿で、荷物を整理。調査器具等は「着払い」宅急便で研究所に送る。

調査活動と登山で汗だくになった体は、周囲の方に多大な迷惑をおかけすると言うもの。フィールドワークをされている方の中には、それが自慢で、そのまんまの格好で、そして周囲の方が鼻をつまむような体臭のまま、街のなかを移動されています。しかし、私たちは、微生物を扱っていることもあり、また、野外調査の自己満足に陥らず、周囲への気配りも大切であると考えています。

そこで、公共交通機関を利用する前に、必ずお風呂で体の汚れを洗い流し、身綺麗にすることにしています。尾瀬の近くには、温泉があります。今年も、「わたすげのゆ」に立ち寄りました。

そこで、公共交通機関を利用する前に、必ずお風呂で体の汚れを洗い流し、身綺麗にすることにしています。尾瀬の近くには、温泉があります。今年も、「わたすげのゆ」に立ち寄りました。

ちょうどお昼時に差し掛かろうとした頃に、「わたすげのゆ」に到着。「わたすげのゆ」はアルカリ単純泉で、筋肉痛、疲労回復に効能があるとかで、調査後の身体には最適です。あまりゆっくりもできないのですが、十分に体の汚れを取り、新しい下着に着替え、衣服も整え、すっかり山モードを終了させます。

この「わたすげのゆ」には、みやげ物やと食堂が併設されています。風呂上がり、店員さんが「冷たいものでもどうぞ」と麦茶かスポーツ飲料を出してくれます。と、そのとき、食堂の厨房からは、聞き覚えのある声が聞こえて来ました。あれっ? もしかしてYさんでは? 店員さんに、「もしかして、Yさんは帰省されておられるのですか?」と尋ねると、彼は厨房へ行きYさんを呼んで来てくれたのです。

そして、現れたのがYさん。「先生、おひさしぶりでーす」と。そうです、Yさんは、5年前私が担当していた教養課程の生物学の受講生です。講義の中で、「尾瀬の湿原の形成と生物」に関して紹介したところ、講義後にYさんが私のところにきて、「尾瀬で調査する機会があったら、私の実家によってみてください。温泉もあるし、イワナ料理もおいしいですよ」と。

そして、現れたのがYさん。「先生、おひさしぶりでーす」と。そうです、Yさんは、5年前私が担当していた教養課程の生物学の受講生です。講義の中で、「尾瀬の湿原の形成と生物」に関して紹介したところ、講義後にYさんが私のところにきて、「尾瀬で調査する機会があったら、私の実家によってみてください。温泉もあるし、イワナ料理もおいしいですよ」と。

数年ぶりにYさんにご実家で再会するなんて、奇跡的ですね。Yさんは他学科の学生さんでしたが、卒業後民間企業に就職。ゴールデンウィークを利用して帰省し、家業を手伝っているとのこと。

そして、Yさんおすすめの、イワナ塩焼きをメインにした「おすすめ定食」をいた だくことにいたしました。イワナの塩焼きは、頭も食べることができ、また、塩分を放出した肉体労働後の身体には最適。他に、冷やし椀そば、舞茸ごはん、煮豆、サラダ、そして漬け物。この舞茸ごはんは、格別に美味。すっかり、お腹を満たし、幸福感。

だくことにいたしました。イワナの塩焼きは、頭も食べることができ、また、塩分を放出した肉体労働後の身体には最適。他に、冷やし椀そば、舞茸ごはん、煮豆、サラダ、そして漬け物。この舞茸ごはんは、格別に美味。すっかり、お腹を満たし、幸福感。

さあ、札幌に戻ろう! Yさんに別れを告げると、お土産に「くるみ餅」を持たせてくれました。Yさんの心遣いに感謝。

さあ、札幌に戻ろう! Yさんに別れを告げると、お土産に「くるみ餅」を持たせてくれました。Yさんの心遣いに感謝。

車で上毛高原、上越新幹線で東京、山手線で浜松町、モノレールで羽田空港、飛行機で新千歳空港、快速エアポートで札幌駅、徒歩で低温研。低温研の実験室の冷蔵庫、冷凍庫に採取した試料を保管して、ようやく野外調査が終了するのです。とても長い一日でしたが、心身ともに爽快。明日からの探求活動への大きな活力となりました。

<追記>

大学において、在校生と教員との間で、金品のやり取りをしてはなりません。特に、単位にかかわる場合は、なおさらです。今回は、卒業し、立派に社会人になっておられる方でしたので、ご好意をお受けすることといたしました。

今週、朝日新聞のユーミンが低温研に来所(これについては、そのうち紹介)。あれやこれやと、南極や山のことを話し合っていたら、「ユーミン症候群」が再発。

と言うことで、新千歳空港発の早朝第一便で、ひとっ飛び。着いた場所は、桜の季節を迎えていました。これより、山に入ります。携帯電話が通じないため、ブログの更新ができないかと思います。下山しましたら、また、お知らせいたします。

と言うことで、新千歳空港発の早朝第一便で、ひとっ飛び。着いた場所は、桜の季節を迎えていました。これより、山に入ります。携帯電話が通じないため、ブログの更新ができないかと思います。下山しましたら、また、お知らせいたします。

それでは、行って参ります。

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

だれかいますか だれかいますか だれかいますか どこかには

だれかいますか 生きていますか 聞こえていますか

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

C.Q. C.Q.・・・・・ C.Q. C.Q.・・・・・

送ってみる 送ってみる あてのない呼びかけを

耳をすます 耳をすます あてのない空へ

(中島みゆき『C.Q.』より)

今日は、C.Q.を一度も送ったことのない無線局長さんの話題です。

その方は、行政系の国立研究所に勤めていた頃、ミッション型の研究開発を行っていました。10年程勤務した後、大学の理学部のセンセイに転職したのですが、研究テーマも一新することに。新たなテーマの一つが、山岳地帯の熱水環境における生態学。携帯電話のつながらない中部山岳地帯で、もしも、調査中に大学院生が80℃を越す熱水に落ちてしまったら、どうしましょう。全身火傷を負った院生をいち早く救急ヘリを呼んで、手当をしなくてはなりません。携帯電話が通じない場所での連絡手段をどうしましょう。

考えついたのが、アマチュア無線。そこで、学生には内緒で、勉強して国家試験を受験しました。会場は、東京都中央区の晴海で、砕氷艦「しらせ」が出航する晴海埠頭の近く。久しぶりの試験で緊張しましたが、なんとか合格。

その後、無線従事者免許証を申請し、野外調査で携行しやすいハンディー型無線機を購入。そして、コールサイン申請と、実際に電波を発射するまでには1ヶ月半ほどかかりましたでしょうか。そして、付与されたコールサインが、7N4XZS。なんとまあ、言いにくいコールサインではありませんか。

7N4XZSさんは、もともと機械音痴なので、無線機の使い方が良くわかりません。チンプンカンプン。なん とか受信方法を理解したところで、439メガヘルツ帯で、なにやら、CQCQとコールせずに、楽しいコミュニケーションをしている方々に気づきました。特に、朝夕の通勤時、20局くらいの常連さんが楽しく交信しているのです。後で知ったのですが、レピーターと言って、435メガヘルツ帯で送信された電波を中継局で受信し、さらに中継局から439メガヘルツ帯で送信するというもの。このレピーターを利用することにより、送信出力の小さなハンディー機でも広範囲に無線交信ができるというシステムです。

とか受信方法を理解したところで、439メガヘルツ帯で、なにやら、CQCQとコールせずに、楽しいコミュニケーションをしている方々に気づきました。特に、朝夕の通勤時、20局くらいの常連さんが楽しく交信しているのです。後で知ったのですが、レピーターと言って、435メガヘルツ帯で送信された電波を中継局で受信し、さらに中継局から439メガヘルツ帯で送信するというもの。このレピーターを利用することにより、送信出力の小さなハンディー機でも広範囲に無線交信ができるというシステムです。

レピーターを利用する場合、通常のCQCQとは異なる作法があるのですが、小心者の無線局長は交信の輪に入ることが出来ません。野外で非常時の無線機の使用法を会得するためにも、多少の練習が必要かと思い、レピーター利用者のコールサインを聞き取り、メモすることにしました。

その利用者の中心的役割を演じているコールサインを、コンピュータで検索してみると、その方のホームページにヒットしたのです。早速メールを差し上げ、レピーター利用の作法を教えていただきました。その後、レピーターやレピーター利用者のメーリングリストを通して、無線のイロハを先輩の皆さん(OM)から吸収。特に、JA1RFさんとJR1MAUさんにはお世話になりましたね。

こうした経験は、南極での野外観測にも大いに役立ったそうです。

その後、CQを一度も出したことのない無線局長さんは、ご縁あって、北海道へ転勤。この地は、魅力的な野外が多いのですが、携帯電話が通じないのが難点ですね。携帯電話が通じない野外へ調査に出かける場合、非常連絡手段を用意しなければなりません。アマチュア無線も、まだまだ捨てたものではありません。大学院生の皆さんも、アマチュア無線の免許を取得してみませんか?

さあ、北海道も本格的な野外調査のシーズンを迎えます。いざという時のために、ザックの片隅にアマチュア無線機をしのばせておこう!

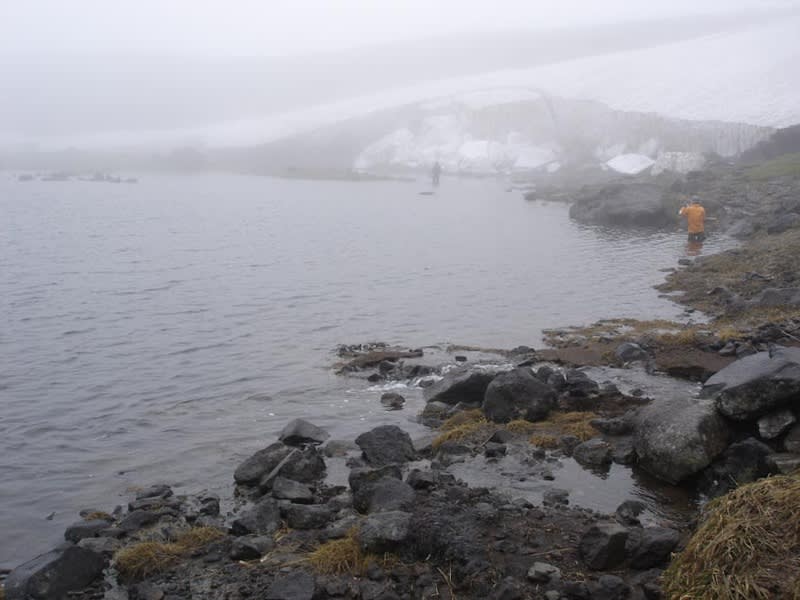

鳥海山と秋田駒ヶ岳へ高山湖沼の微生物群集の調査に行って参りました。今回は、東北大と山梨大のグループとの合同調査です。

あいにくの雨で、鳥海湖は濃い霧に包まれていました。雪渓が湖に入り込んでいて、南極ルンドボックスヘッタの丸湾大池を思い出させます。

あいにくの雨で、鳥海湖は濃い霧に包まれていました。雪渓が湖に入り込んでいて、南極ルンドボックスヘッタの丸湾大池を思い出させます。

秋田駒ヶ岳では天候が回復し、快適な登山となりました。写真のように調査器具等をザックに詰め込んでの登山です。

秋田駒ヶ岳では天候が回復し、快適な登山となりました。写真のように調査器具等をザックに詰め込んでの登山です。

阿弥陀池から200m下ったところに、駒池があります。駒池の底にはクロサンショウウオの卵塊が観察されました。

阿弥陀池から200m下ったところに、駒池があります。駒池の底にはクロサンショウウオの卵塊が観察されました。

この一帯は湿原で、木道にそってニッコウキスゲなどの高山植物が咲いていました。

ここへは2時間程度の登山でアプローチでき、しかも景観も見応えがあります。

毎年恒例となったアカシボ調査のため、尾瀬(群馬県片品村)に行って参りました(4/27-4/30)。今年は大雪のため、残雪が多く、アカシボの初期の状態を観察することができました。 写真1:尾瀬沼でスノーコアーを採取している様子

写真1:尾瀬沼でスノーコアーを採取している様子