本日、研究成果のプレスリリースを行いました。

詳細はここからご確認いただけます。

9月4日、全学停電のため、9月1日16時より9月4日12時まで北海道大学のホームページが停止いたしますので、上記からプレスリリース原稿をダウンロードできなくなります。ご容赦ください。

詳細はここからご確認いただけます。

9月4日、全学停電のため、9月1日16時より9月4日12時まで北海道大学のホームページが停止いたしますので、上記からプレスリリース原稿をダウンロードできなくなります。ご容赦ください。

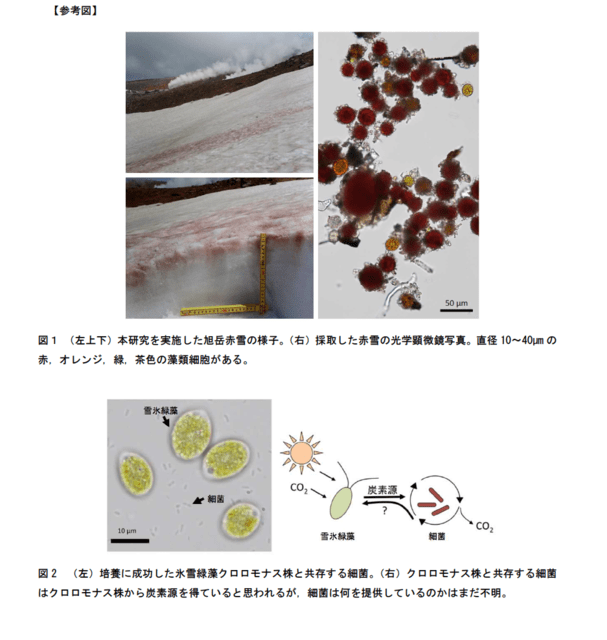

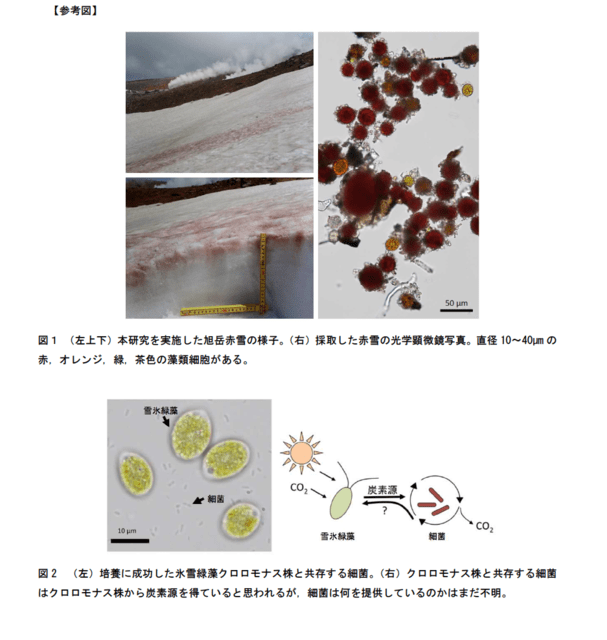

Mia Terashima, Kazuhiro Umezawa, Shoichi Mori, Hisaya Kojima and Manabu Fukui. Microbial community structure analysis of colored snow from alpine snowfield in northern Japan reveals the prevalence of Betaproteobacteria with snow algae. Frontiers in Microbiology. doi:10.3389/fmicb.2017.01481