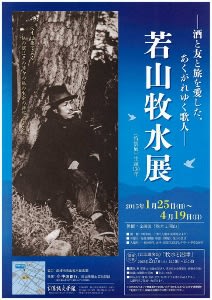

吉備路文学館で開催中の「―酒と友と旅を愛した、あくがれゆく歌人―若山牧水展」(4/19まで)。今年は牧水生誕130年に当たるのだそうだ。

この特別展でまず印象に残ったのは、二階の展示室で紹介されていた、牧水と岡山との関わり。

昨年、私が1年生の現代文で、近代短歌の授業をやったとき、若山牧水の二首を取り上げていた。一つは、「白鳥は…」の歌で、もう一つは、

幾山河こえさりゆかばさびしさのはてなむ国ぞけふも旅ゆく

この歌が、牧水の学生時代、帰省の途次に岡山・広島を旅した際に詠まれたものであることは、見尾久美恵氏著『若山牧水』[コレクション日本歌人選](笠間書院)で知っていたが、その旅を勧めたのが岡山の詩人、有本芳水だったことは初めて知った。

有本芳水は兵庫県・姫路出身だが、岡山の関西中学校(現・関西高等学校)で学び、在学中から詩作していた。

早稲田大学卒業後、明治38年に「車前草社」に入り、尾上柴舟、若山牧水、正富汪洋らと作歌。

昭和20年からは岡山市に定住し、岡山の短大、大学などに出講していた。

詩集に『芳水詩集』『旅人』『ふる郷』『悲しき笛』など。

明治40年6月、東京・上野で「車前草社」の会があったとき、芳水が牧水に、宮崎へ帰省の際にはぜひ途中で岡山に寄って中国地方を歩いてみないかと勧めたのだそうである。

高梁川の上流にある新見という町は、田山花袋の「蒲団」にも書かれているし、花袋が褒めている高梁川の渓谷を歩き、備中から備後に抜けてみれば、きっといい歌ができるよと言われ、牧水はすっかり乗り気になったという。

その後、牧水は夏休みで帰省の途中、岡山から哲西の二本松峠へ旅した。展示室にその行程も示されていたが、岡山で一泊、岡山から湛井(たたい)までは汽車、それからは歩いて高梁、新見、二本松峠、4泊5日の旅であった。その旅で生まれたのが牧水の代表作「幾山河…」と「けふもまた…」だったのである。

明治40年夏の有本芳水宛葉書には、

君(有本芳水)のすすめで、岡山に来て、駅前に一泊した。翌日は草鞋脚絆に身を堅め、浴衣がけで、雑嚢を肩にし、湛井までは汽車、それからは徒歩で高梁にて一泊。それから阿哲峡に来て渓流を眺めた。新見からは西に折れ、備中備後の国境の二本松峠に来たが、ここで日が暮れた。山寺がありその前に熊谷屋という旅人宿があったので、ここに泊まることにした。

寝床に入ったが、寂しさが身に沁みて寝つかれない。夜ふけの山中はただ風の音と、谷川のせせらぎが聞こえるばかりである。さびしさのあまり歌ができた。

けふもまたこころの鉦(かね)をうち鳴(なら)しうち鳴しつつあくがれて行く

幾山河(いくやまかは)こえさりゆかばさびしさのはてなむ国ぞけふも旅ゆく

とある。

牧水の名歌の誕生に岡山が大きく関わっているわけで、なんだか誇らしいような気持ちになった。