今日の夕方に、ようやく採点は終了。明日の実力テストの準備や、中間考査の成績不良者への追試も行っていたので、なかなかはかどらなかったが、無事に済んでほっとした。

テストの採点作業は、作成した問題の難易度・分量が妥当だったかだけでなく、日頃の自分の教え方、学習のさせ方が適切だったかもわかる機会である。一生懸命教えたつもりでも、定着が不十分だった場合には原因を突き止め、対策を練らなければならないが、一方、自分の狙い通りに理解がなされている場合は、とても嬉しくなる。

さて、表題の話。

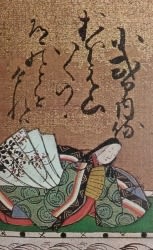

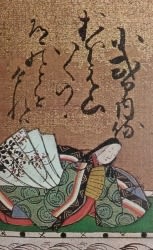

2年生の古典のテストで出題した「大江山」の文章は、『古今著聞集』(ここんちょもんじゅう)所収。才女・小式部内侍(こしきぶのないし)の、『百人一首』にも採られた名歌が、どのようにして生まれたかを語るエピソードである。

(『別冊歴史読本 百人一首100人の生涯』新人物往来社)

和泉式部が、夫の藤原保昌に伴って、その赴任地の丹後に下向していた頃、京で歌合があり、和泉の娘・小式部内侍も歌人に加えられて出詠することになった。その頃、中納言・藤原定頼(さだより)が小式部内侍の局の前を訪れ、

「丹後へ遣わしていた使いは帰って参りましたか?」

と、中にいた彼女をからかった。小式部は、御簾から半ば体を乗り出して、定頼の袖を押さえて引きとどめ、

という歌を詠んだので、定頼は思いがけず驚きあきれてしまって、

「これは一体どうしたことか。」

とだけ言って、返歌を詠むこともできず、袖を振り払って退散してしまったそうな。

出題は型のごとく、読み単・意味単、文法(助動詞)、部分訳、和歌の修辞技巧(掛詞・縁語の指摘)について問い、記述で理由説明問題を出した。定頼が、「思はずに、あさましくて」(思いがけず、驚きあきれて)とあるが、その理由を答えよ。

しかし、問題を作って印刷した後で、模範解答を作ろうとして意外に難しい問題だったことに気づき、焦ってしまった。いちおう生徒には、

(上掲『百人一首100人の生涯)

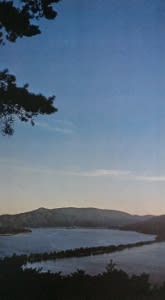

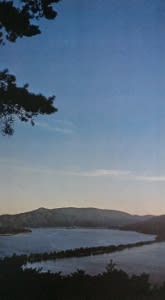

私自身は天橋立を訪れたことはなく、日本三景の一つの名勝ということしか知らない。実際に行ったという生徒は、

「たいしたことないですよ。」

と言っていたが、そう言われるとあまのじゃくな私は、逆に行ってみたくなる。

音に聞く天橋立 大江山いくのを越えて踏みもみてまし

テストの採点作業は、作成した問題の難易度・分量が妥当だったかだけでなく、日頃の自分の教え方、学習のさせ方が適切だったかもわかる機会である。一生懸命教えたつもりでも、定着が不十分だった場合には原因を突き止め、対策を練らなければならないが、一方、自分の狙い通りに理解がなされている場合は、とても嬉しくなる。

さて、表題の話。

2年生の古典のテストで出題した「大江山」の文章は、『古今著聞集』(ここんちょもんじゅう)所収。才女・小式部内侍(こしきぶのないし)の、『百人一首』にも採られた名歌が、どのようにして生まれたかを語るエピソードである。

(『別冊歴史読本 百人一首100人の生涯』新人物往来社)

和泉式部が、夫の藤原保昌に伴って、その赴任地の丹後に下向していた頃、京で歌合があり、和泉の娘・小式部内侍も歌人に加えられて出詠することになった。その頃、中納言・藤原定頼(さだより)が小式部内侍の局の前を訪れ、

「丹後へ遣わしていた使いは帰って参りましたか?」

と、中にいた彼女をからかった。小式部は、御簾から半ば体を乗り出して、定頼の袖を押さえて引きとどめ、

大江山いくのの道の遠ければまだふみもみず天橋立(あまのはしだて)

(大江山へ行く生野への道が遠いので、丹後にある天橋立には、まだ訪れたこともありませんし、丹後にいる母からの手紙も、まだ目にしてはおりません。)

という歌を詠んだので、定頼は思いがけず驚きあきれてしまって、

「これは一体どうしたことか。」

とだけ言って、返歌を詠むこともできず、袖を振り払って退散してしまったそうな。

出題は型のごとく、読み単・意味単、文法(助動詞)、部分訳、和歌の修辞技巧(掛詞・縁語の指摘)について問い、記述で理由説明問題を出した。定頼が、「思はずに、あさましくて」(思いがけず、驚きあきれて)とあるが、その理由を答えよ。

しかし、問題を作って印刷した後で、模範解答を作ろうとして意外に難しい問題だったことに気づき、焦ってしまった。いちおう生徒には、

定頼が小式部内侍の和歌の才能を見くびり、母親から代作の手紙は届いたかとからかったところ、母から指導は受けていないという内容の歌を、技巧を凝らし当意即妙に詠んで抗議されたため。

という解答例を示したが、今もって自信がない。あまり込み入った内容を答えさせるのではなく、もう少し記述しやすい設問にすればよかったと反省している。

(上掲『百人一首100人の生涯)

私自身は天橋立を訪れたことはなく、日本三景の一つの名勝ということしか知らない。実際に行ったという生徒は、

「たいしたことないですよ。」

と言っていたが、そう言われるとあまのじゃくな私は、逆に行ってみたくなる。

音に聞く天橋立 大江山いくのを越えて踏みもみてまし