私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック 持続可能な国づくりの会<緑と福祉の国・日本>のブログは、ここをクリック

アーカイブ(公開論文集)

昨日のブログで、中谷 巌さんの「資本主義はなぜ自壊したのか」を取り上げました。これを書きながら思い出したのが、日本の経済界・経済学界の「認識」とエコノミストへの「妄信的な過度の期待」でした。今日はおよそ10年前の2つのエピソードを紹介しましょう。

最初は2000年10月、若井和憲さん(岐阜大学工学部教授)からいただいた電子メールです。そこに書かれていたことは工学部の教授と経済学を専攻する大学院生の対話です。私には日本の根本的な問題点を示唆しているように思えますし、また、若井さんのご了解も得ておりますので、ここでも掲載します。

――――――――――

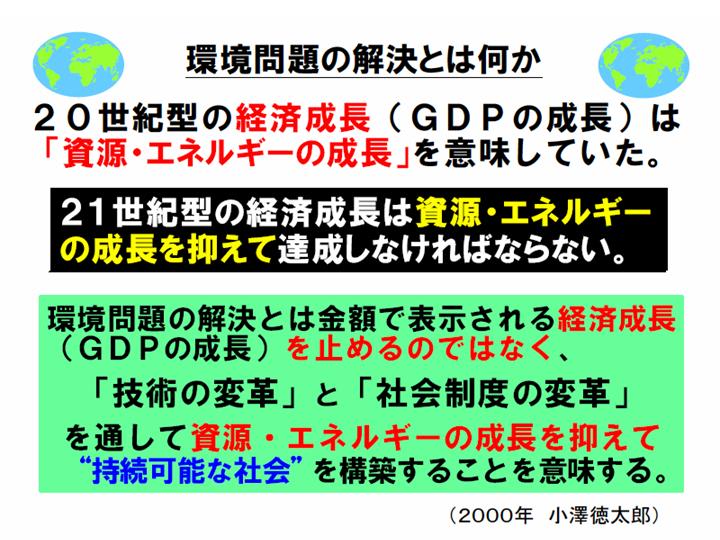

数年前、文系でトップクラスの国立大の経済学専攻の博士課程の学生が、新しいエネルギー資源について私の研究室のホームページに、質問をしてきました。彼に「経済学者は持続的発展をとめて日本はどこまで経済活動を縮退させても持ちこたえられるか」という方向の研究をし、日本・世界の将来を見通すようにしなくてはいけないのではないか、それができるのは経済界ではなく経済学者ではないか、それができなければ経済学者の意味がないのではないか、と逆に質問しました。

その彼の答えは、「確かにそう思う。だが、経済学界では持続的発展を背景にした理論展開をしなければ、誰からもつまはじきにされる。自分も教授がそういう立場でしか認めないので、博士論文はそういうことで準備している。持続的発展を切り捨てる立場は、就職にジャーナリストを選ぶつもりだが、その後の活動でやっていきたい」とのことでした。

アメリカおよびそれに追従する日本は、すべての生産活動がフル加速の状態で進んでおり、止まることができない。つまりアクセルを緩めて定速走行になれない。日本は、フル加速を続けるために次々と新製品を生みだし、古い製品をごみにする資源輸入国だから、どうしても付加価値をつけてそういう生産を続ける構造になってしまっているというのが私の考えで、それをとめる方向を経済学者は見いださないかぎり、経済学者の責任は果たせないという次第です。破綻あるのみと。経済学は数学だということも言われているのですから、このまま発展すれば、ネズミ講と同じことだということは知っているはずですね。

――――――――――――

私も若井さんのお考えに同感です。昨日のブログ「私の疑問に初めて正面から答えた経済学者 中谷巌さんの最新著『資本主義はなぜ自壊したのか』」を読んでいただいた後、お読みいただくとことの本質がおわかりいただけると思います。

この大学院生は中谷さんが教授をされていた大学の院生でしたから、当時の中谷さんの影響を強く受けたことでしょう。彼は当時の状況下で「博士論文」を書き、その後、希望のジャーナリストとなって、現在、「持続的発展」を切り捨てる活動を続けているのでしょうか。お目にかかる機会があれば、ぜひ、お話をしてみたいと思います。

この機会にもう一つ、ぜひとも追加しておきたいことがあります。それはマスメディアから日常の経済動向について発言を求められる機会が多い「エコノミスト」と称される専門家のグループについてです

10年前のことでいささか古い話ですが、当時テレビ番組にも登場していたメリルリンチ証券チーフエコノミストのイェスパー・コールさんが、「論争 東洋経済」(1999年11月号)で、 「エコノミスト」の定義を次のようにあざやかに述べていました。日頃、マスメディアを通じて提供される「エコノミストの議論」に疑問を抱いてきた私にはまさに目からウロコが落ちるような感がありましたし、「10年経った今でもまったく新鮮だ」と思える発言です。

―――――――――

エコノミストが将来を予測できるという思い込は、20世紀末における最大の神話の一つといってよい。 (中略) しかしこれだけは肝に銘じておこう。

昨日の予想がなぜはずれたかを、明日説明できる者――これがエコノミストの正確な定義である。エコノミストは、一国の経済動向や成長の原因を後から検証することはできる。しかし、何が景気回復や富の拡大の引き金になるか予測することは、彼らにとってもともと不可能なことである。

――――――――――

イェスパー・コール 『金融社会主義の終焉は間近』 p165~172の最初のページ

この定義は彼の論文の冒頭に出てきます。私は、イェスパー・コールさんの「エコノミスト」に対する定義は今でも正しいと思います。しかし、これに続く彼の論文の内容はどうでしょうか。2008年9月から現在までの世界の、そして日本の経済状況を見ますと、まさにこの定義通り、つまり、彼の論文は「エコノミストには将来を予測できない」という彼の仮説をみごとに証明してみせたのです。

「エコノミスト」の定義で始まった彼の論文の内容は10年後の今改めて読み直してみると、私には10年後の世界の現状を、そして日本の現状をまったく示唆していなかったように思います。

彼が属していたメリルリンチ証券は、今、世界同時金融危機の嵐の真っただ中にあります。かれらはこれから数年の世界の経済状況をどのように考えているのでしょうか。その予想が当たるかどうかは期待しませんが、どのようなメッセージを日本社会に発しているのか、聞いてみたい気はします。

ちなみに、今日閲覧したウィキペディアには、次のように書かれていました。

----------

メリルリンチ(Merrill Lynch & Co., Inc.)とは元米国三大投資銀行の一つで、国際的に幅広く展開をしていた金融機関であった。銀行業を始めとし、世界37カ国・地域に展開していた。現在ではバンク・オブ・アメリカに吸収されている。2008年9月15日、バンク・オブ・アメリカに1株29ドル、総額500億ドルで買収されると発表。2009年1月1日、バンク・オブ・アメリカによる買収が完了した。

----------

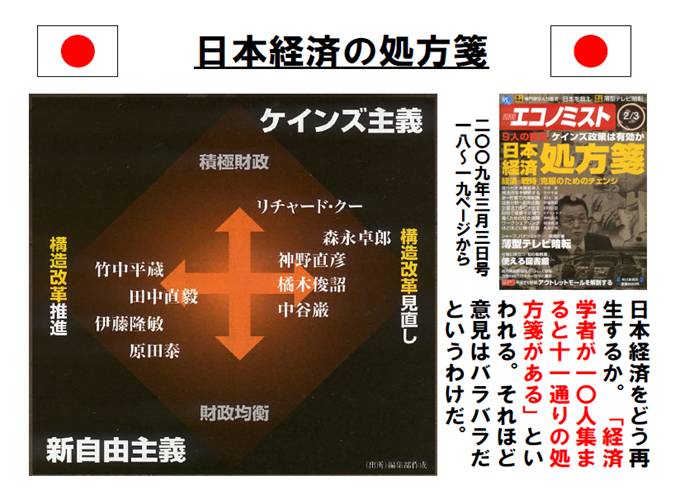

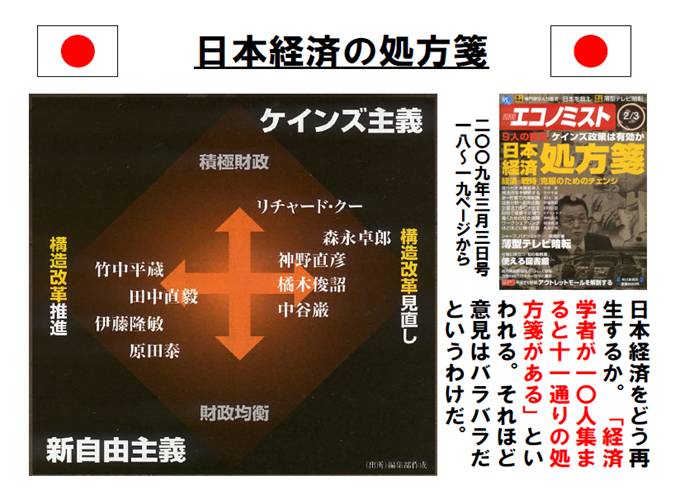

さて、今日の結論です。今日は『論争 東洋経済』(1999年11月号)に目から鱗の「エコノミストの定義」を書いて下さった、当時のメリルリンチ証券チーフエコノミストのイェスパー・コールさんをご紹介しました。先日、この定義を一層明らかにしてくれる“名言:経済学者が10人集まると11通りの処方箋がある”を雑誌『週刊エコノミスト』(2009年2月3日号)に見つけましたので、ご覧ください。これでは、エコノミストが将来を予測できないのは当然すぎるほど当然ではありませんか。この神話は21世紀の今、2010年にもまだ生き続けているように思います。

アーカイブ(公開論文集)

昨日のブログで、中谷 巌さんの「資本主義はなぜ自壊したのか」を取り上げました。これを書きながら思い出したのが、日本の経済界・経済学界の「認識」とエコノミストへの「妄信的な過度の期待」でした。今日はおよそ10年前の2つのエピソードを紹介しましょう。

最初は2000年10月、若井和憲さん(岐阜大学工学部教授)からいただいた電子メールです。そこに書かれていたことは工学部の教授と経済学を専攻する大学院生の対話です。私には日本の根本的な問題点を示唆しているように思えますし、また、若井さんのご了解も得ておりますので、ここでも掲載します。

――――――――――

数年前、文系でトップクラスの国立大の経済学専攻の博士課程の学生が、新しいエネルギー資源について私の研究室のホームページに、質問をしてきました。彼に「経済学者は持続的発展をとめて日本はどこまで経済活動を縮退させても持ちこたえられるか」という方向の研究をし、日本・世界の将来を見通すようにしなくてはいけないのではないか、それができるのは経済界ではなく経済学者ではないか、それができなければ経済学者の意味がないのではないか、と逆に質問しました。

その彼の答えは、「確かにそう思う。だが、経済学界では持続的発展を背景にした理論展開をしなければ、誰からもつまはじきにされる。自分も教授がそういう立場でしか認めないので、博士論文はそういうことで準備している。持続的発展を切り捨てる立場は、就職にジャーナリストを選ぶつもりだが、その後の活動でやっていきたい」とのことでした。

アメリカおよびそれに追従する日本は、すべての生産活動がフル加速の状態で進んでおり、止まることができない。つまりアクセルを緩めて定速走行になれない。日本は、フル加速を続けるために次々と新製品を生みだし、古い製品をごみにする資源輸入国だから、どうしても付加価値をつけてそういう生産を続ける構造になってしまっているというのが私の考えで、それをとめる方向を経済学者は見いださないかぎり、経済学者の責任は果たせないという次第です。破綻あるのみと。経済学は数学だということも言われているのですから、このまま発展すれば、ネズミ講と同じことだということは知っているはずですね。

――――――――――――

私も若井さんのお考えに同感です。昨日のブログ「私の疑問に初めて正面から答えた経済学者 中谷巌さんの最新著『資本主義はなぜ自壊したのか』」を読んでいただいた後、お読みいただくとことの本質がおわかりいただけると思います。

この大学院生は中谷さんが教授をされていた大学の院生でしたから、当時の中谷さんの影響を強く受けたことでしょう。彼は当時の状況下で「博士論文」を書き、その後、希望のジャーナリストとなって、現在、「持続的発展」を切り捨てる活動を続けているのでしょうか。お目にかかる機会があれば、ぜひ、お話をしてみたいと思います。

この機会にもう一つ、ぜひとも追加しておきたいことがあります。それはマスメディアから日常の経済動向について発言を求められる機会が多い「エコノミスト」と称される専門家のグループについてです

10年前のことでいささか古い話ですが、当時テレビ番組にも登場していたメリルリンチ証券チーフエコノミストのイェスパー・コールさんが、「論争 東洋経済」(1999年11月号)で、 「エコノミスト」の定義を次のようにあざやかに述べていました。日頃、マスメディアを通じて提供される「エコノミストの議論」に疑問を抱いてきた私にはまさに目からウロコが落ちるような感がありましたし、「10年経った今でもまったく新鮮だ」と思える発言です。

―――――――――

エコノミストが将来を予測できるという思い込は、20世紀末における最大の神話の一つといってよい。 (中略) しかしこれだけは肝に銘じておこう。

昨日の予想がなぜはずれたかを、明日説明できる者――これがエコノミストの正確な定義である。エコノミストは、一国の経済動向や成長の原因を後から検証することはできる。しかし、何が景気回復や富の拡大の引き金になるか予測することは、彼らにとってもともと不可能なことである。

――――――――――

イェスパー・コール 『金融社会主義の終焉は間近』 p165~172の最初のページ

この定義は彼の論文の冒頭に出てきます。私は、イェスパー・コールさんの「エコノミスト」に対する定義は今でも正しいと思います。しかし、これに続く彼の論文の内容はどうでしょうか。2008年9月から現在までの世界の、そして日本の経済状況を見ますと、まさにこの定義通り、つまり、彼の論文は「エコノミストには将来を予測できない」という彼の仮説をみごとに証明してみせたのです。

「エコノミスト」の定義で始まった彼の論文の内容は10年後の今改めて読み直してみると、私には10年後の世界の現状を、そして日本の現状をまったく示唆していなかったように思います。

彼が属していたメリルリンチ証券は、今、世界同時金融危機の嵐の真っただ中にあります。かれらはこれから数年の世界の経済状況をどのように考えているのでしょうか。その予想が当たるかどうかは期待しませんが、どのようなメッセージを日本社会に発しているのか、聞いてみたい気はします。

ちなみに、今日閲覧したウィキペディアには、次のように書かれていました。

----------

メリルリンチ(Merrill Lynch & Co., Inc.)とは元米国三大投資銀行の一つで、国際的に幅広く展開をしていた金融機関であった。銀行業を始めとし、世界37カ国・地域に展開していた。現在ではバンク・オブ・アメリカに吸収されている。2008年9月15日、バンク・オブ・アメリカに1株29ドル、総額500億ドルで買収されると発表。2009年1月1日、バンク・オブ・アメリカによる買収が完了した。

----------

さて、今日の結論です。今日は『論争 東洋経済』(1999年11月号)に目から鱗の「エコノミストの定義」を書いて下さった、当時のメリルリンチ証券チーフエコノミストのイェスパー・コールさんをご紹介しました。先日、この定義を一層明らかにしてくれる“名言:経済学者が10人集まると11通りの処方箋がある”を雑誌『週刊エコノミスト』(2009年2月3日号)に見つけましたので、ご覧ください。これでは、エコノミストが将来を予測できないのは当然すぎるほど当然ではありませんか。この神話は21世紀の今、2010年にもまだ生き続けているように思います。