私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

3月17日のブログ「日本はほんとうに省エネ国家なのか」

私のプロフィールや主張、著書、連絡先は、ここをクリック

持続可能な緑と福祉の国をつくる会(仮称)のブログは、ここをクリック

3月17日のブログ「日本はほんとうに省エネ国家なのか」 で掲げた図の中川秀直・自民党幹事長の著書「上げ潮の時代」をとくとご覧下さい。GDP1000兆円計画と書いてあります。そして、この本の「はじめに-GDPが2倍になる必然」で、中川さんはつぎのように述べています。

名目4%成長で成長していけば、18年でGDPはいまの500兆円から1000兆円に倍増する。生まれたばかりの赤ちゃんが大学に入るころ、あるいは、いま20歳の青年が38歳の社会の中堅層になったころ、そして、50歳の壮年は68歳で、まだ働き続けるか年金で悠々自適の暮らしを選ぶかを考えているころ、

日本の生活水準は2倍になっている。そして、経済成長は、格差是正の良薬でもあるのだ。

「GDPが今の2倍になれば、日本の生活水準は2倍になる」、「経済成長は格差是正の良薬でもあるのだ」という中川さんや政府の政策担当者、それにTVやマスメディアでGDPの成長を主張し続けるエコノミストは、今日のブログのテーマにあげた「経済成長は最も重要な目標か」とおっしゃる橘木俊詔・京都大学大学院経済学研究科教授の主張にどう反論するのでしょうか。

橘木さんは「日本の経済格差」(1998b 岩波新書)の著作があり、最近の社会問題になっている「格差社会」でしばしばマスメディアに登場するこの分野の論客です。私はこの橘木さんの「経済成長は最も重要な目標か」という主張に注目しました。

橘木さんは「家計からみる日本経済」(岩波新書 2004年1月)の「第1章 行き先を見失った日本経済」の「1 経済成長至上主義の限界」でつぎのように述べています。

超低成長経済、もしくはゼロ(あるいはマイナス)成長率の経済から、正の経済成長率への転換を目指して、今日、日本ではエコノミストをはじめ政策担当者、政治家を中心にして、何とか日本経済を大不況から脱却させるための政策論議が盛んである。

確かに正の経済成長率は社会・経済の多くの諸問題(例えば、失業、財政赤字、社会保障財源など)を解決してくれる可能性が大である。

しかし、発想を転換して、経済成長を求めることが人間の幸福にとって本当に重要なのか、経済成長を求めなくても多くの諸問題を解決してくれる方策はあるのではないか、といったことを考えてみることも価値がある。

第1に日本の1人あたりのGDP(国内総生産)

第1に日本の1人あたりのGDP(国内総生産) や国民所得は今や世界最高水準になっており、所得水準が高くなったので、これ以上の生活水準を求めなくてよいのではないか。もとより、後に述べるように、物価水準の高さや住宅の質が依然として良好でないことから、日本人はまだ豊かではない、という説に説得力はある。

したがって、これらの課題に取り組むために、私自身もゼロ成長ではなく、0.5%から1%の成長率が理想とする意見に反対はしないし、むしろ賛成する。

第2に高い経済成長率、

例えば、3~4%の成長率を達成するには、労働時間を今まで以上に長くする必要がある。 やっと欧米並みの労働時間に近づいた現在、さらにわが国の悪しき伝統である「サービス残業」を考慮すれば、これ以上の労働時間の長さを求めるのではなく、人生を楽しみ、ゆとりある生活を送ることの価値に、日本人も目覚めてもよいのではないか。

ひたすらに働いて高い経済成長を求めるのは、いわば先進国に追いつくために発展途上国に課せられた「必要性」でもある。戦後の長い期間にわたった日本人の長時間労働は、まさにこれに該当していた。もうそう言う時代ではない。

第3に

日本を含めた先進国が高い経済成長を求めると、南北間経済格差(すなわち先進国と途上国の間の経済格差)はますます拡大するおそれがある。

貧困に悩んでいる発展途上国に、経済成長の可能性を追求する余地を与えるためにも、先進国は一歩後退するか、足踏みをしてもよいのではないか。

当然のことながら、発展途上国が経済成長促進を図るのは理にかなっており、もしパイが一定である世界経済であれば、先進国の政庁政策は途上国のそれを阻害する懸念がある。

第4に先進国の経済成長は限度のある世界の天然資源(例えば石油、鉱物、森林、水産)の枯渇に拍車をかける。

これは世界の資源のパイが一定であるから、さけられない。次世代の人たちの生活を脅かさないためにも、節度のある天然資源の利用に励むことは大切なことである。

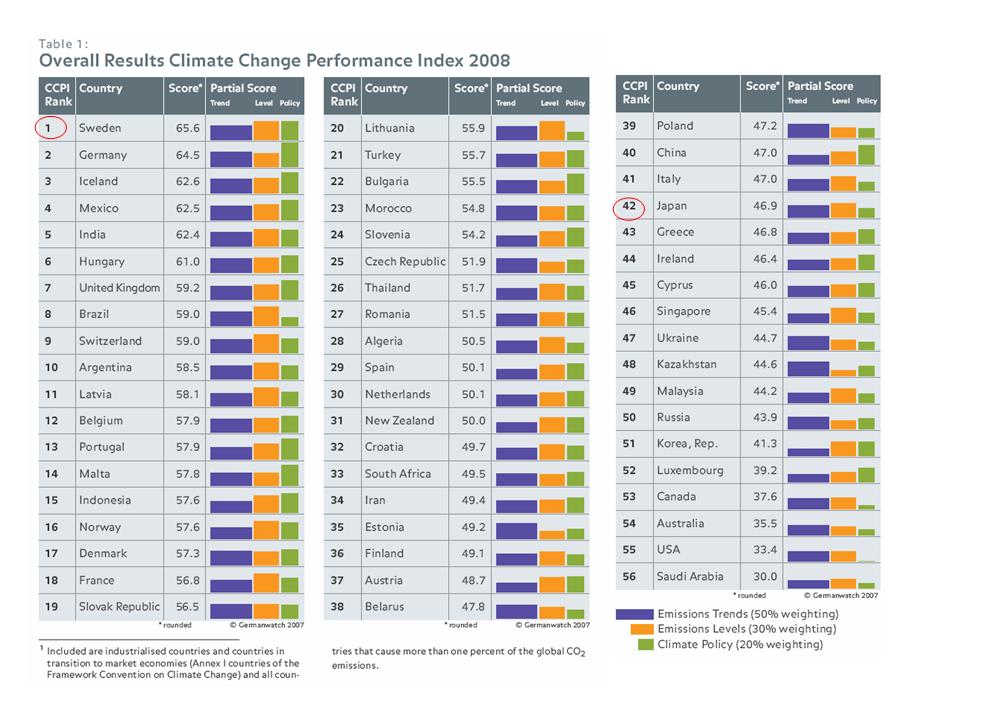

第5に高い経済成長は世界の環境破壊にも悪影響がある。 高い成長を目指す経済活動は、CO2をはじめ様々な環境汚染や地球温暖化の原因になるので、快適な人間生活を送れるようにするには、ほどほどの経済活動に抑制することも時代の要請である。

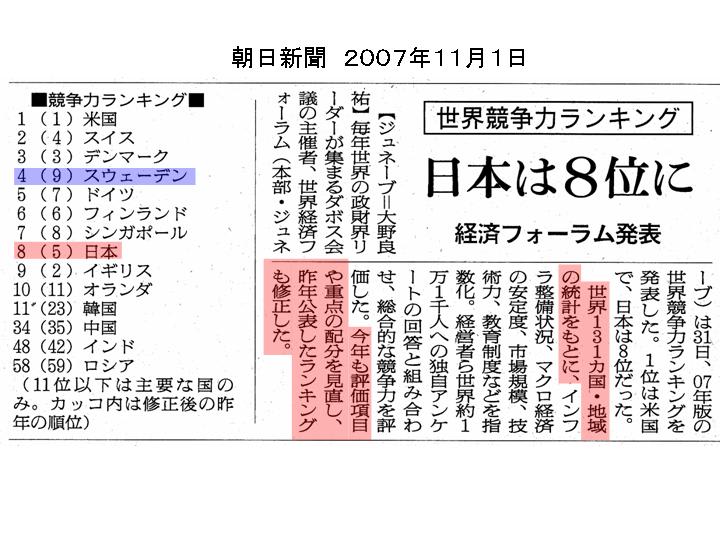

ここに述べられている経済学者・橘木さんの5つの主張は、私がこれまで主張してきた「環境問題と経済のかかわり」とみごとに一致します。私は橘木さんの著書と出会って大変勇気づけられたのですが、日本の政治のリーダーや多くの経済学者やエコノミストはなぜこのような「基本的な認識」に乏しいのでしょうか。

↓環境問題の本質を知り、「環境問題についての共通の認識」を形成するためにご協力を!

そのためには、それぞれのマークを1回クリックしてください。