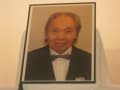

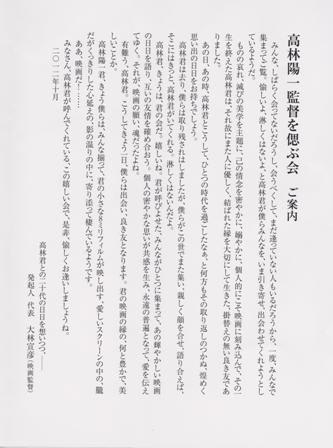

大阪の澪出版から脚本と原作の合本も出版になり、さこれからというときに高林監督は風邪をこじらせ、肺炎でかえらぬひととなってしまいました。

今回、高林監督と盟友であり、「夜が明けたら」の帯文も書いていただいた大林宣彦監督が

高林陽一監督のことや「夜が明けたら」のことなどを、

『ドキュメンタリーの眼② 大林宣彦インタビュー「高林陽一君と青春の個人映画」』として、金子遊氏がインタビュー形式でまとめられましたので紹介します。

大林宣彦監督は「時をかける少女」や「転校生」など多くの作品でおなじみです。

このインタビューを読んで、今さらながらに残念で淋しい思いになりまし

大林宣彦監督インタビュー抜粋

『この空の花』を高林君に見てもらい、さあ次はお互いに90分くらいの作品をつくって2本立て上映をやろう、という矢先でした。高林君は『夜が明けたら』という作品を、東義久さんの原作小説・脚本で用意していた。先に書籍として出版されて、僕も帯文を書きました。高林君らしい「滅びの美学」の究極のような作品で、まさしく「これが最後だ」と覚悟した映画になる予定だった。新藤兼人さんの『一枚のハガキ』もそうですが、これが最後だと決めた時、不思議に静謐で、映画になる前から或る整いのある脚本が生まれるんですよね。脚本というのはどこかで混沌としていて、集約されるというより、撮影前には拡散していくのが脚本の力なんですが、これが最後と決めたホンには、ある種の決められた掌のような深まりがピシっとある。そうしたら、渋谷のアップリンクで『この空の花』を上映して、舞台のトークで高林君や「トーラス」という映画館の話をしていたときに、高林君が危篤だという知らせを受け取ったのです。

高林君が京都で経営していた「トーラス」という映画館も、アップリンクのような小屋でした。8ミリと16ミリしか上映しない劇場で、高林君と博子さんが自身でモギリをやっていてね。宮川一夫さんが、くつろいでお茶を飲んでいるような。そんな劇場で2本立て上映をやろうと計画していた。高林君は博子さんのいるところへ行ったんだな、ということが唯一の慰めですけれど。作家が1人死ぬということは、これから生まれる作品がもう永遠に失われるということです。『夜が明けたら』は高林君以外の誰にも撮れない作品だから、悔しいし残念なことです。しかし、これまでの作品が皆さんに記憶されることで、高林君の作品も永遠に生きる力を発揮していくだろうし、まだ生まれていない人までが、これから高林君の作品を発見していくのだと思えば、それはとても楽しみなことでもありますね。

(2012年9月、成城学園前にて。聞き手・写真/金子遊)

全インタビューを読もうという方は次をクリックしてください。

http://webneo.org/archives/5320