お城検索は→こちら

永正2年(1505)に今川氏親が牧野古白に命じて築いた今橋城が前身とされる。その後、周辺勢力による城の争奪戦が繰り返され、城主はしばしば入れ替わったが、氏親の子の義元の代には今川氏の城となり、吉田城と呼ばれた。

義元の死後、今川氏が衰えると徳川家康が奪い、酒井忠次を城主に配した。徳川氏の関東移封後は、池田輝政が入城して改修が行われる。江戸時代には譜代小大名がめまぐるしく交代し、松平(大河内)氏のとき明治維新を迎えた。

豊川と朝倉川を北背後に、本丸を基点として南から西に二の丸、東・南・西に三の丸を配置した、いわゆる後堅固と呼ばれる梯郭式の縄張であった。本丸南側の石垣はほぼ池田輝政の改修時のものだが、その他の部分の石垣は名古屋城天下普請で余った石材を転用したとされ、石に刻印が確認できる。

場所は愛知県豊橋市今橋町

東名高速「豊川」IC下車、国道151号線を豊川市内へ。「宮下」交差点で1号線へ左折。豊川を渡り「西八町」交差点で左折、一つ目の交差点を左折して

豊川市役所東館駐車場に車を停めると、東館1F「情報館」で御城印を買うことができ、そのまま外へ出ると吉田城公園です。御城印を買った際、駐車券を出すと駐車料金が無料となります。(時間制限があったかもしれませんが)

豊橋市役所、城址公園

三の丸門、市役所東館地下駐車場入り口

東館地下駐車場

東館Fロビー

同、情報館

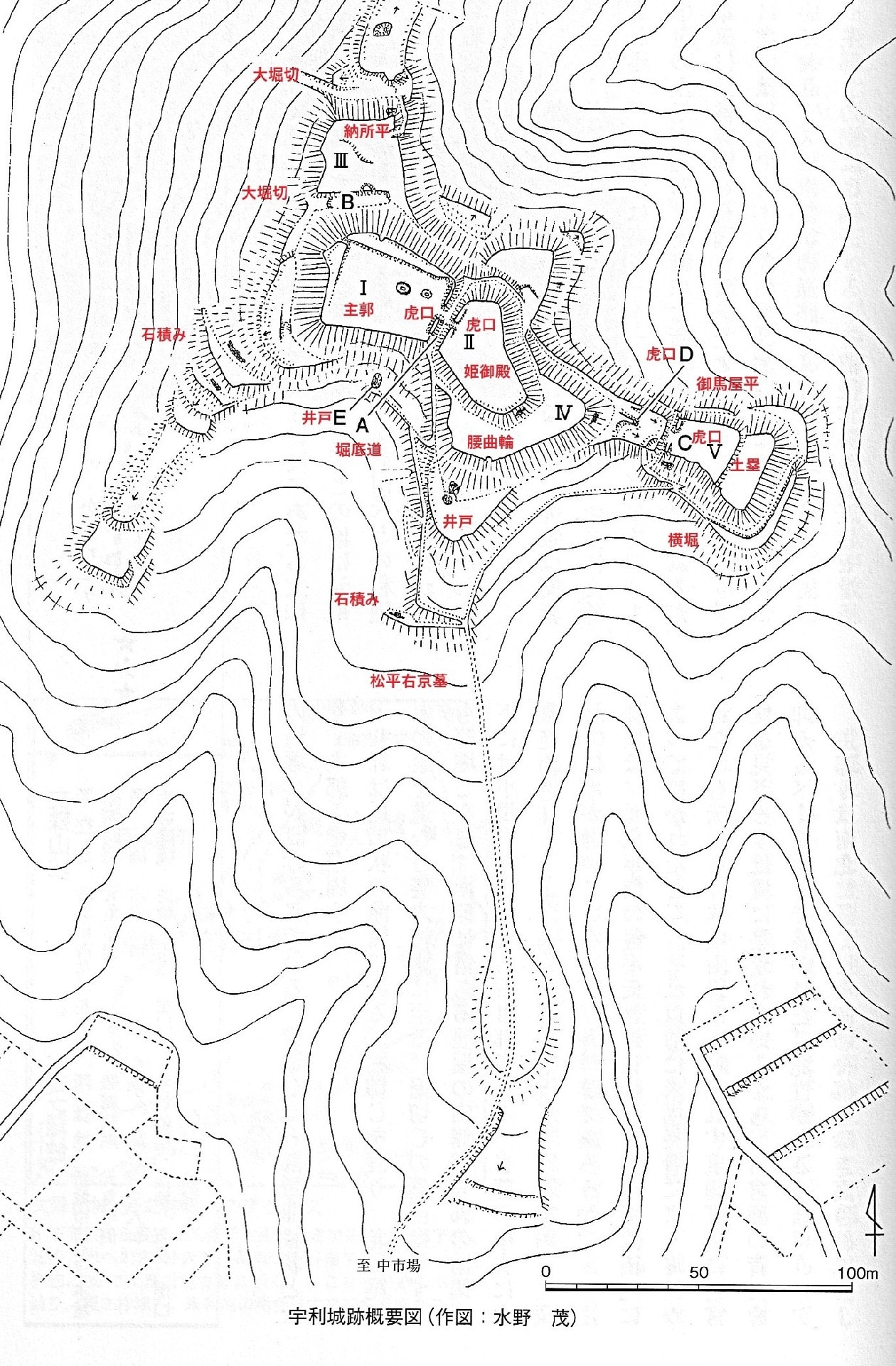

吉田城址平面図

※吉田城パンフレットより

三の丸門

水門

豊川から城内に物資を運び入れた船着き場。

排水溝

川手櫓跡と腰曲輪

豊川に面した部分の防御のために造られた曲輪。

北多門

本丸の豊川方面に築かれた門。内枡形虎口がよく残っています。

池田輝政が築いた、吉田城最古の石垣。

内堀

豊川越し 北多聞と腰曲輪

城址公園水路に架かる木橋(模擬)

三の丸土塁

金柑丸土塁と内堀

金柑丸石垣

馬出と呼ばれる、攻撃的な防御施設。

二の丸内・外堀石垣

二の丸内・外堀

二の丸土橋

「本丸」

四隅に櫓を配し、中央には宝永大地震で倒壊するまで、将軍上洛時の宿所にした御殿があった。

本丸裏御門枡形

本丸裏御門

本丸辰巳櫓跡

本丸入道櫓跡

北多門より鉄櫓

鉄櫓

天守として築かれ、城内最大規模の櫓。

北多門枡形

本丸の豊川方面に築かれた門。内枡形虎口がよく残っています。

千貫櫓跡

本丸南多門

本丸の正面入り口にあった門。多聞櫓と千貫櫓で守りを固めた。

南多門石垣と城址碑

南多門と内堀

本丸内堀 南東面

内堀 南西面

三の丸土塁

二の丸門跡

到着櫓跡

本丸入り口を監視し、城内に集まった兵を観察した。

【まとめ】

酒井忠次が城主となった時には土の城として改修したが、家康の関東移封に伴い、吉田城には池田輝政が入城しました。織豊系城郭を象徴する城に改修しましたが、輝政は家康の娘をめとり、関ヶ原合戦後姫路城主となりました。

現在見られる吉田城の姿はこの頃造られました。その後、譜代・親藩の大名がめまぐるしく入れ替わりましたが、東海道吉田宿として大いに賑わいを見せ、東海道五十三次の絵にも登場しています。

ヤマップ行動記録

活動時間:53分

移動距離;2100m

ヤマップ3D

【御城印】

豊橋市役所東館1F 情報広場

【吉田城】

《》

続日本100城

名称(別名);よしだじょう(今橋城、豊橋城)

所在地;〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町3

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;永正2年(1505年)か?

廃城年代;明治4年(1871年)

築城者;牧野古白か?

主な改修者;池田輝政

主な城主;牧野氏、戸田氏、小原氏、酒井氏、池田氏、竹谷松平氏、深溝松平氏、沼津水野氏、山形水野氏、小笠原氏、久世氏、牧野氏、大河内松平氏、本庄松平氏、大河内松平氏

文化財区分;

主な遺構;石垣、土塁、堀

近年の主な復元等;

地図;

永正2年(1505)に今川氏親が牧野古白に命じて築いた今橋城が前身とされる。その後、周辺勢力による城の争奪戦が繰り返され、城主はしばしば入れ替わったが、氏親の子の義元の代には今川氏の城となり、吉田城と呼ばれた。

義元の死後、今川氏が衰えると徳川家康が奪い、酒井忠次を城主に配した。徳川氏の関東移封後は、池田輝政が入城して改修が行われる。江戸時代には譜代小大名がめまぐるしく交代し、松平(大河内)氏のとき明治維新を迎えた。

豊川と朝倉川を北背後に、本丸を基点として南から西に二の丸、東・南・西に三の丸を配置した、いわゆる後堅固と呼ばれる梯郭式の縄張であった。本丸南側の石垣はほぼ池田輝政の改修時のものだが、その他の部分の石垣は名古屋城天下普請で余った石材を転用したとされ、石に刻印が確認できる。

場所は愛知県豊橋市今橋町

東名高速「豊川」IC下車、国道151号線を豊川市内へ。「宮下」交差点で1号線へ左折。豊川を渡り「西八町」交差点で左折、一つ目の交差点を左折して

豊川市役所東館駐車場に車を停めると、東館1F「情報館」で御城印を買うことができ、そのまま外へ出ると吉田城公園です。御城印を買った際、駐車券を出すと駐車料金が無料となります。(時間制限があったかもしれませんが)

豊橋市役所、城址公園

三の丸門、市役所東館地下駐車場入り口

東館地下駐車場

東館Fロビー

同、情報館

吉田城址平面図

※吉田城パンフレットより

三の丸門

水門

豊川から城内に物資を運び入れた船着き場。

排水溝

川手櫓跡と腰曲輪

豊川に面した部分の防御のために造られた曲輪。

北多門

本丸の豊川方面に築かれた門。内枡形虎口がよく残っています。

池田輝政が築いた、吉田城最古の石垣。

内堀

豊川越し 北多聞と腰曲輪

城址公園水路に架かる木橋(模擬)

三の丸土塁

金柑丸土塁と内堀

金柑丸石垣

馬出と呼ばれる、攻撃的な防御施設。

二の丸内・外堀石垣

二の丸内・外堀

二の丸土橋

「本丸」

四隅に櫓を配し、中央には宝永大地震で倒壊するまで、将軍上洛時の宿所にした御殿があった。

本丸裏御門枡形

本丸裏御門

本丸辰巳櫓跡

本丸入道櫓跡

北多門より鉄櫓

鉄櫓

天守として築かれ、城内最大規模の櫓。

北多門枡形

本丸の豊川方面に築かれた門。内枡形虎口がよく残っています。

千貫櫓跡

本丸南多門

本丸の正面入り口にあった門。多聞櫓と千貫櫓で守りを固めた。

南多門石垣と城址碑

南多門と内堀

本丸内堀 南東面

内堀 南西面

三の丸土塁

二の丸門跡

到着櫓跡

本丸入り口を監視し、城内に集まった兵を観察した。

【まとめ】

酒井忠次が城主となった時には土の城として改修したが、家康の関東移封に伴い、吉田城には池田輝政が入城しました。織豊系城郭を象徴する城に改修しましたが、輝政は家康の娘をめとり、関ヶ原合戦後姫路城主となりました。

現在見られる吉田城の姿はこの頃造られました。その後、譜代・親藩の大名がめまぐるしく入れ替わりましたが、東海道吉田宿として大いに賑わいを見せ、東海道五十三次の絵にも登場しています。

ヤマップ行動記録

活動時間:53分

移動距離;2100m

ヤマップ3D

【御城印】

豊橋市役所東館1F 情報広場

【吉田城】

《》

続日本100城

名称(別名);よしだじょう(今橋城、豊橋城)

所在地;〒440-0801 愛知県豊橋市今橋町3

城地種類;平城

標高/比高;

築城年代;永正2年(1505年)か?

廃城年代;明治4年(1871年)

築城者;牧野古白か?

主な改修者;池田輝政

主な城主;牧野氏、戸田氏、小原氏、酒井氏、池田氏、竹谷松平氏、深溝松平氏、沼津水野氏、山形水野氏、小笠原氏、久世氏、牧野氏、大河内松平氏、本庄松平氏、大河内松平氏

文化財区分;

主な遺構;石垣、土塁、堀

近年の主な復元等;

地図;