原村の有名な八ヶ岳美術館。

ここのお庭も四季折々の山野草で訪れるのにはもってこいである。

訪問したのは、16日の土曜日午後の遅い時間である。

八ヶ岳美術館で常設展示以外にも色々と特別企画展が行われている。

今回は「華麗なる、染とファッション」二宮柊子展が行われている。

八ヶ岳美術館のお庭巡りを。

鉢巻道路に面した、八ヶ岳美術館の入り口に咲くツツジ。

今年は、入笠湿原の日本スズランを見に行く事が出来なかったが、ここ八ヶ岳美術館にこれ程沢山群生して咲いているとは知らなかった。

家内曰く、「スズランに開花時期に来なければ分からなかった。」と。

スズランの開花期間も其れほど長くはないので、大変良い時期に訪問できた。

アマドコロ、入笠湿原のスズランの時にも見ることが出来た、咲く時期も咲く環境も近いみたいである。

我が家と同じイカリソウである。

ただ、我が家のより丈が少し高い。

スズランとイカリソウ。

ウマノアシガタ。

家内がチゴユリだとの事で、ネットで調べたらピンポンであった。

シダ類の生い茂る八ヶ岳美術館の裏庭。

我が家の庭に最初に生えて来たのが、これらシダ類であった。

清水氏の彫刻がところどころに配置されている。

清水氏の作品の裸婦像。

ピントが全く合っていないが、大好きな忘れな草。

八ヶ岳美術館の庭には一輪だけキバナノヤマオダマキが咲いていた。

我が家にも沢山あるが、未だ咲いていない。

通路に背を向けて咲いていた。

なにユリだか分からないが、ユリとの事で撮影した。

一回教えてもらうと覚えてしまう、特徴的な姿である。

我が家にも沢山のユリがある筈。

お辞儀をしている蕾があるので此れもハルジオン。

禁止の立て札があっても効果なしとは、情けない。

枯れる運命のタラの木。

わらびも沢山切り取られていた。

この株は採られる時には伸びていなかったのか、見落とされたのか生き延びた。

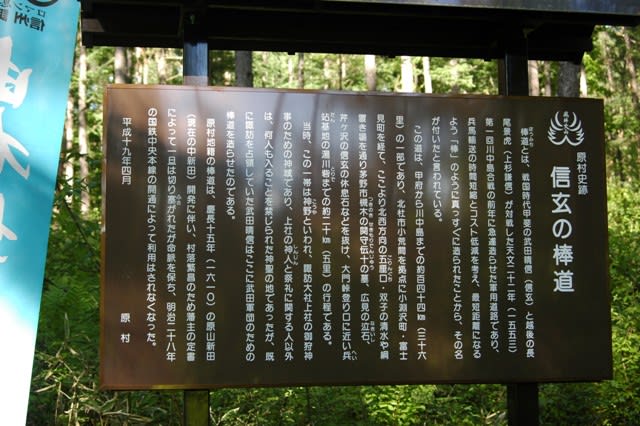

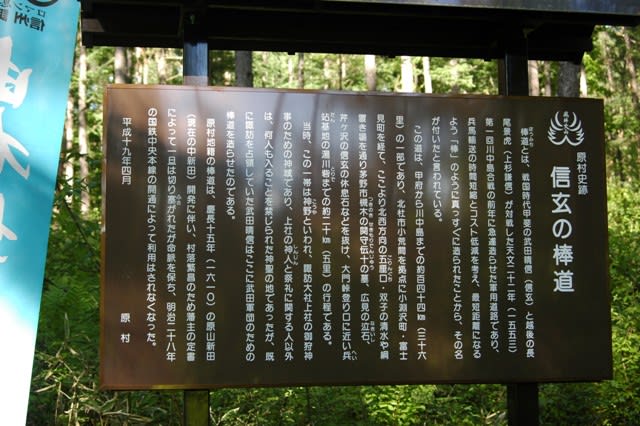

信玄の棒道。

道はあるようであるが、何処まで復元されているのかは分からなかった。

追記:今回16日土曜日に到着して、蜂の巣発見の為我が家の周りを一回りした。

小さい蜂の巣が有り、いつもの如く女王蜂が一匹巣の上の止まり警戒している。

高い所に2ヶ所、低い所に1ヶ所。

夜に全ての蜂の巣を叩き落とした。

九月になるまで、お山に到着すると蜂の巣探しである。

ここのお庭も四季折々の山野草で訪れるのにはもってこいである。

訪問したのは、16日の土曜日午後の遅い時間である。

八ヶ岳美術館で常設展示以外にも色々と特別企画展が行われている。

今回は「華麗なる、染とファッション」二宮柊子展が行われている。

八ヶ岳美術館のお庭巡りを。

鉢巻道路に面した、八ヶ岳美術館の入り口に咲くツツジ。

今年は、入笠湿原の日本スズランを見に行く事が出来なかったが、ここ八ヶ岳美術館にこれ程沢山群生して咲いているとは知らなかった。

家内曰く、「スズランに開花時期に来なければ分からなかった。」と。

スズランの開花期間も其れほど長くはないので、大変良い時期に訪問できた。

アマドコロ、入笠湿原のスズランの時にも見ることが出来た、咲く時期も咲く環境も近いみたいである。

我が家と同じイカリソウである。

ただ、我が家のより丈が少し高い。

スズランとイカリソウ。

ウマノアシガタ。

家内がチゴユリだとの事で、ネットで調べたらピンポンであった。

シダ類の生い茂る八ヶ岳美術館の裏庭。

我が家の庭に最初に生えて来たのが、これらシダ類であった。

清水氏の彫刻がところどころに配置されている。

清水氏の作品の裸婦像。

ピントが全く合っていないが、大好きな忘れな草。

八ヶ岳美術館の庭には一輪だけキバナノヤマオダマキが咲いていた。

我が家にも沢山あるが、未だ咲いていない。

通路に背を向けて咲いていた。

なにユリだか分からないが、ユリとの事で撮影した。

一回教えてもらうと覚えてしまう、特徴的な姿である。

我が家にも沢山のユリがある筈。

お辞儀をしている蕾があるので此れもハルジオン。

禁止の立て札があっても効果なしとは、情けない。

枯れる運命のタラの木。

わらびも沢山切り取られていた。

この株は採られる時には伸びていなかったのか、見落とされたのか生き延びた。

信玄の棒道。

道はあるようであるが、何処まで復元されているのかは分からなかった。

追記:今回16日土曜日に到着して、蜂の巣発見の為我が家の周りを一回りした。

小さい蜂の巣が有り、いつもの如く女王蜂が一匹巣の上の止まり警戒している。

高い所に2ヶ所、低い所に1ヶ所。

夜に全ての蜂の巣を叩き落とした。

九月になるまで、お山に到着すると蜂の巣探しである。