2010年6月6日

天候の安定した日の続いた6月第一週は、滑り納めに富士山へ行きました。

土曜日夕方、首都高速の渋滞をくぐり抜けて夜9時半に新五合目駐車場へ到着。無風で満天の星空、天文愛好家も大勢いた。

翌朝、5時前に起床。絶好の青空で風もない。4合目付近に雲海が広がる。スキーは担ぐか雪面をひきずることにして、シールとスキーアイゼンは置いていく。靴は初めからスキー兼用靴なので、最初の1時間ほど地上歩きはちょっとつらい。6合5勺からアイゼンをつけて大粒のザラメ雪が凍った朝の雪渓を登る。スキーはヒモをつけてひきずっていく。山靴や運動靴をはいて岩の出た夏道を歩く者も多い。ごく少数だがシール登行する人もいる。いろいろなスタイルがある。雪渓を歩くときは、上からの落石に注意、ヘルメットもかぶる。

六合五勺直下の消えかかった雪渓付近を多くの人が登っている。

斜面上方をざっと見あげた範囲で40名以上の登山者がいる。そのうち、スキーとボードが8割程度、残りがツボ足という感じ。高度障害を警戒して努めてゆっくり歩く。久々のアイゼン登行がしっくりこなくてむだな力が入っているのか、やたら疲れる。9合目を越えたところで、大幅にペースダウン、気分がときどきもうろうとしてけだるい。少し頭痛。高山病の症状が少し出てきたみたいなので、無理せず安全に下りが楽しめるように、9合5勺で引き返すことにしました。

9合五勺付近を登るスキーヤー、私はここで頂上を断念しました。

さて、雲海に向かってダウンヒルだ。下りの雪面はそれほど荒れていなくて、ザクザクでもなく適度に締まっていて楽しい。ノンストップで一気に滑りたいところだけど頭痛がしてつらいので休み休みにしか行けない。それでも下りは早い。滑り始めて30分弱で雪のなくなるところへ到着。そのあと、スキーかついで夏道を下るのがちょっと苦しかった。今日の富士山であれば、滑落の危険は非常に少ない。見かけなかったが落石だけは気をつけたほうがよいだろう。まずは滑り納めを楽しめました。さあ、次は沢だ。

行動タイム

(5:50)富士宮口新五合目ー(6:18)新6合目ー(7:05)6合5勺ー雪上アイゼン歩行(8:00)7合目ー(9:10)8合目ー(10:06)9合目ー(10:52)9合5勺ースキー開始(11:57)ー(12:04)8合目ー(12:13)7合目ー(12:20)6合5勺スキー終了(12:26)ー(12:44)6合目ー(13:16)新五合目

by Yu-chan

天候の安定した日の続いた6月第一週は、滑り納めに富士山へ行きました。

土曜日夕方、首都高速の渋滞をくぐり抜けて夜9時半に新五合目駐車場へ到着。無風で満天の星空、天文愛好家も大勢いた。

翌朝、5時前に起床。絶好の青空で風もない。4合目付近に雲海が広がる。スキーは担ぐか雪面をひきずることにして、シールとスキーアイゼンは置いていく。靴は初めからスキー兼用靴なので、最初の1時間ほど地上歩きはちょっとつらい。6合5勺からアイゼンをつけて大粒のザラメ雪が凍った朝の雪渓を登る。スキーはヒモをつけてひきずっていく。山靴や運動靴をはいて岩の出た夏道を歩く者も多い。ごく少数だがシール登行する人もいる。いろいろなスタイルがある。雪渓を歩くときは、上からの落石に注意、ヘルメットもかぶる。

六合五勺直下の消えかかった雪渓付近を多くの人が登っている。

斜面上方をざっと見あげた範囲で40名以上の登山者がいる。そのうち、スキーとボードが8割程度、残りがツボ足という感じ。高度障害を警戒して努めてゆっくり歩く。久々のアイゼン登行がしっくりこなくてむだな力が入っているのか、やたら疲れる。9合目を越えたところで、大幅にペースダウン、気分がときどきもうろうとしてけだるい。少し頭痛。高山病の症状が少し出てきたみたいなので、無理せず安全に下りが楽しめるように、9合5勺で引き返すことにしました。

9合五勺付近を登るスキーヤー、私はここで頂上を断念しました。

さて、雲海に向かってダウンヒルだ。下りの雪面はそれほど荒れていなくて、ザクザクでもなく適度に締まっていて楽しい。ノンストップで一気に滑りたいところだけど頭痛がしてつらいので休み休みにしか行けない。それでも下りは早い。滑り始めて30分弱で雪のなくなるところへ到着。そのあと、スキーかついで夏道を下るのがちょっと苦しかった。今日の富士山であれば、滑落の危険は非常に少ない。見かけなかったが落石だけは気をつけたほうがよいだろう。まずは滑り納めを楽しめました。さあ、次は沢だ。

行動タイム

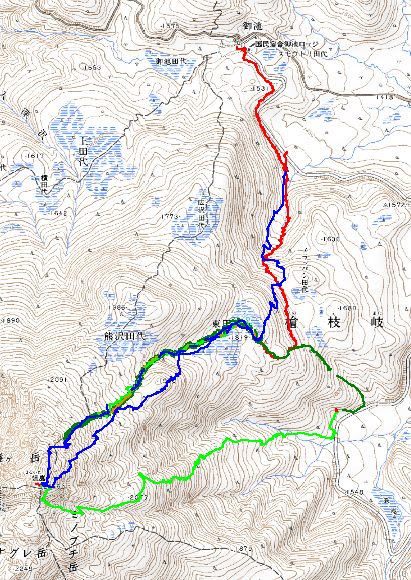

(5:50)富士宮口新五合目ー(6:18)新6合目ー(7:05)6合5勺ー雪上アイゼン歩行(8:00)7合目ー(9:10)8合目ー(10:06)9合目ー(10:52)9合5勺ースキー開始(11:57)ー(12:04)8合目ー(12:13)7合目ー(12:20)6合5勺スキー終了(12:26)ー(12:44)6合目ー(13:16)新五合目

by Yu-chan

BCからぎらぎらの燧ヶ岳を眺める

BCからぎらぎらの燧ヶ岳を眺める またいたぐらから至仏山が見える。

またいたぐらから至仏山が見える。 ゲレンデの林間コースのようにも見える樹林にはさまれた下降ルート(真ん中)

ゲレンデの林間コースのようにも見える樹林にはさまれた下降ルート(真ん中) 快適な谷の中から尾根へ乗り上げる

快適な谷の中から尾根へ乗り上げる さるのこしかけ

さるのこしかけ