2014年1月11~13日

3連休は、以前から泊まりたかった妙高大谷ヒュッテに泊まりに行きました。

メンバー:NakとTkd氏(山スキー)、外部から我々より一回り以上は若いSarさん(テレマーク)、HideさんとYoshiKさん(両名ともスプリットボード)

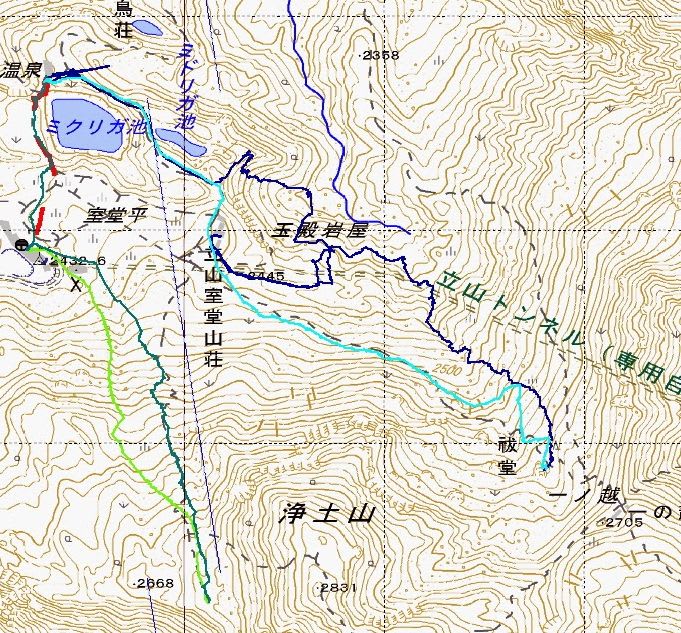

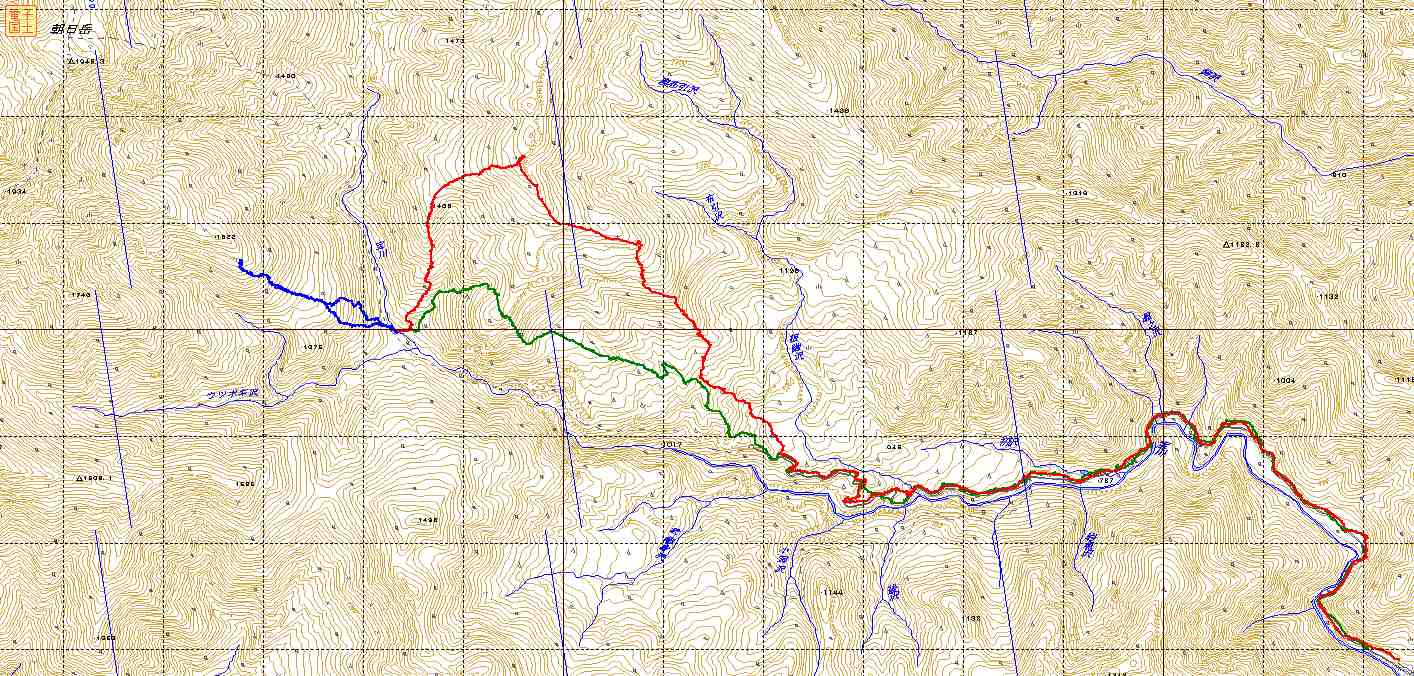

ルート:杉ノ原スキー場~三田原山外輪~光善寺池~大谷ヒュッテ(2泊)~滝沢尾根~赤倉観光リゾートスキー場

2014/1/11 未明3時に牛久を出発して、最短ルートで高速を飛ばして7時に赤倉観光リゾートスキー場駐車場に到着。以外に晴れている。ここからバスに乗って、杉ノ原スキー場へ移動する。

10:00 ¥1500円払って杉ノ原スキー場トップに到着する。ここは、すでに1850m、

やや風強いが、視界は良好である。ラッセルをすると、少し暑くなってくる。

10:21 1700m付近で沢を横断する。ここは上部からの雪崩の常習地帯であり、間隔をあけて急いで通過する。

11:08 2100m付近、主に左谷足の斜登高、強風でトレースが消えているところもある。Tkd氏が遅れ気味、私も情けないことに、ラッセルしているトップに追いつけない。

三田原山南面を登っていく。日帰り往復の人たち7、8名に抜かれていく。

11:54 三田原山の東肩(2300m)に到達した。すでに滑る気満々の3名の若衆は滑降スタンバイしている。我々も急いで準備する。

12:09 4人目にドロップする。標高差で約140m一気に滑降、重荷でいつものように連続してターンを切り替えられない。すばやく降りてしまいたい危険地帯なのだが、ついつい途中で止まってしまう。

12:37 火口原の底 標高2070m付近に到着して、滑ってきた北向き急斜面を振り返る。再度シールを張るが低温のせいか?接着が悪そうだ。

12:43 登行スタート

妙高山の南東斜面を登る。

Tkd氏はすぐにシールが剥がれて難儀している。Nakが修理具として持ってきた耐久性のあるテープで巻いてなんとかごまかしながら登ってもらう。ツボ足では腰まで埋まる。なんとかスキーを履いていかなくては。Tkd氏ストックリングが小さいのもジグザグの方向転換等で具合悪そうで、何度か転んでいる。転ぶと大変消耗するのだけど、Nakも時々転ぶ。だいぶペースダウンしてしまい、若衆3名にはすっかりラッセルを任せきりにしてしまい、長時間待たせてしまった。

光善寺池よりも150mぐらい高い地点の妙高山への夏道地点を目指して2250m付近からは水平トラバースになると、結構斜度があり灌木が邪魔である。若衆3名は妙高山の夏道上21?50mでツエルト被って待っていてくれた。ラッセルありがとう。待っていてくれてありがとう。

15:00 2250m夏道上到着

北側には北地獄谷の快適そうなスロープが続いている。

15:30 滑降開始、2050m付近の光善寺池は北側を巻いていく。

さて、これから滑りだぞ、若衆たちスタンバイ

YoshiKさん、果敢にフォールラインを攻める

2000m付近から夏道の南側に少しそれて、ほどよい疎林の緩斜面を下る。斜面にはうねりがあり、斜度の変化があるので面白いし雪が軽いのでよく滑る。

1850m付近で夏道上に戻ってみると、小屋が見えて来た。16:08 小屋到着(1770m)

晴れて夕焼けが美しい。

小屋の入り口の積雪はわずかで小屋にはすぐに入れた。向かい側にはトイレがあり右側のほうが使えた。立派な小屋である。地元の方々の維持管理に感謝しよう。

Nakがちょっと疲れてぼーっとしている間にも若衆3名は二階に布団をどっさり運びこんで2泊でも余るほどの雪を袋に詰め込んで持ち込んでくれる。大変助かり、有り難いなあ。NakもTkd氏もちょっと食欲が落ちてしまうくらい疲れてしまった。

筑前煮とご飯、菜の花とベーコンを入れた具沢山のワンタンスープの夕食、ちょっと食料が多すぎて重くなったのが行けなかったかな。

1/12 晴れのち曇り、小雪

目の前に前山(南面は全体的に急斜面である。)

ゆっくり6時半過ぎに起床。棒ラーメンにカット野菜と焼き豚を入れて豪勢な朝食だ。はてさて、若衆3名は今日下山する。ぼくらはどうすべきか、明日雪が大量に積もって閉じ込められてしまう可能性はないか、天気予報を聞く。寒気のピークは抜けているようで、それほどの悪天・豪雪にはならないと予想しもう一泊することにする。そうと決まると、今日はのんびり小屋の周りで過ごそう。

若衆3名は7:40頃に出発、妙高山への夏道をシールで行けるところまで行って、北地獄谷の源頭部を滑ってから小屋に戻り、それから前山に登って滝沢尾根滑降で下山の計画だ。

NakとTkd氏は9時に出発して彼らのトレースを使わせてもらい、

Tkd氏もどんどん登っていく。だいぶ深雪になれてきたようだ。

夏道2180m付近(11:00)まで登った。このあたり尾根筋はウインドクラストである。ちょうど彼らが眼下の北地獄谷を雄叫びあげながら、華麗に滑っていった。

11:30ごろ、我々は登って来た尾根沿いに緩斜面のパウダーを楽しんで下り始めた。尾根上はクラストしているので、少し右側よりを主に滑った。

12:00 小屋に戻り、お湯を沸かして軽食、彼らもすでに戻っていた。

小屋の前から、滑ってきたシュプールを振り返る。

小屋の中で昼食。昨日より暖かい。

食後はのんびりと周囲の景観を眺めてみる。

外輪山の端にある赤倉岳の下あたりに、源泉があるのか?。小屋のすぐ上にそのための管理小屋がある。

木造で風格のある小屋

13:50、時間は未だ早いので、僕らもまたもや若衆3名のトレースを途中まで使わせてもらい少し登ってみた。夏道のすこし東側の尾根沿いに登る。彼らはちょうど前山の西のコルに到達していた。そこからはスキー登行が無理なようで手に板を持って雪面を抑えながらツボ足登行しているのが見える。明日雪が積もったら前山に登るのは苦しいだろう。

14:40 1880mで目前の岩峰下に達し、引き返すことにする。

15:00、緩やかな新雪斜面を楽しんで小屋に到着した。

天気は悪くなってきた。雪が降り始めた。風はなく、しんしんと降っている。今晩は食欲も戻り五目飯、昨夜と同じく菜の花とベーコンを入れた具沢山のワンタンスープでお腹いっぱいである。午後6時ごろ、布団に入って寝入ってしまった。夜中10:30ごろ、目覚めた。なんだか眠れなくなったので、暖かいミルクてィーを作って飲んだ。それからトイレに行ってみると、外は新雪が30cm以上しんしんと風もなく積もっていた。

1/13 小雪、風弱く視界500mそこそこあるので、大丈夫だろう。

用心して少し早く5時に起きた。小屋前で雪は40cmぐらい積もっていた。風は弱かったので軽い雪だ。

6:50 小屋を出発。

7:58 赤倉温泉方面へ滝沢尾根をトラバースしていく夏道沿いの1686m標高点。手前の沢が埋まっていなくてシールを張り少し上流へ登り返して回りこみトラバース道に入った。樹氷が奇麗だ。

8:30 1625m付近から明らかに下りになってきたので、シールを外す。意外と滑る。

トラバースには灌木がやっかいだ。転んでしまうと大変。

8:44 滝沢尾根1580mに出る。

このあとは、広い尾根だけど途中、真ん中に谷が入っているのを右に避けるところがポイントだろう。

尾根の下部はブナ林の広くて緩やかな尾根である。

結構深いけど軽いパウだ~

尾根を少し下りすぎてしまい、970m地点で沢に到達(9:43)、沢沿いに少し上流へ登りかえしてから雪の上をわたって、階段登高とツボ足四つ足登高などして沢の急な側斜面を登り、赤倉観光リゾートスキー場に出た(10:24、980m付近)。ゲレンデを滑って、10:42に駐車地点到着。

雪に埋まった自家用車。

ルート。滝沢尾根は人気の日帰りルートらしいが、朝早かったので、だれにも会わなかった。

今回の反省・忘備録:直前まで忙しくて食料を適当に持ち寄ったので荷が重くなりがちで軽量化を怠った。スキーには大敵である。

妙高山は条件がよければ、山頂近くから滑降できそうである。北地獄谷の夏道に近い側は、ちょっと楽しめそうな斜面である。

三田原山外輪稜線から北側急斜面はシュートのようなところである。末広がりになっているのが幾分気を楽にしてくれるが、セッピが大きく発達して崩壊しそうだったり視界が悪かったりクラストしていたら、あきらめて戻った方がよい。(Nak記)