11/25(日)、県宝生会秋季能楽大会の日、朝富山へ向かって車を走らせると目の前に立山連峰が広がる。雪を冠った剱岳がことさら美しい。最近、テレビの「日本百名山」をよく見るが、ちょうど前日「剱岳」の録画を見たところ。カニのヨコバイ、タテバイを自分が登っている気分になりながら見た。(↓は、録画からの写真です)

私たち「蒼山会」は、素謡「花筐(はながたみ)」に出演した。冨山能楽堂での素謡で初めての役なので、念入りにお稽古した。出番の前に外で1度合わせる。地頭は米島和秋さん。シテは照日の前、ツレは侍女、ワキは官人。(「花筐」のあらすじは、一昨年味真野への旅行記に書いたので、下にコピーしました)

http://blog.goo.ne.jp/67kiyoh/e/a1f2d3386f9f6883165aae258605a146

1部の素謡が終わると、2部の能「巻絹」(昨日紹介しました)、狂言「舟ふな」、仕舞「松風」と続く。

狂言「舟ふな」は、主人と太郎冠者が、川の舟を呼ぶのに「ふね」か「ふな」かで言い合う話。太郎冠者を演じたのが少年で、初めて見る名前。後で聞くと中学2年生だそうだ。狂言師の家でなく、一般家庭の子どもさんが弟子入りしての舞台だそうだ。涼しげな声、あどけなさの残る顔、テキパキとした所作で主人とわたり合う姿が小気味良い。

最後は、能「野守」だ。3年前だったか、蒼山会の発表会で「野守」の舞囃子で太鼓を打った。もちろん上田先生の後見で、シテは米島さん。大きいミスもなく打ち終え嬉しくて年賀状の写真に貼ったものだ。シテが左手に持つ扇子が鏡を表すことを、お能を見て初めて知った。

さて、この日の「野守」は:

シテ(野守の老人・鬼神):金井雄資 ワキ(山伏):北島公之

間:(別の野守):荒井亮吉

囃子は、大皷:飯島六之佐 小鼓:住駒幸英 太鼓:麦谷清一郎 笛:片岡憲太郎

地謡:佐野由於 他

《あらすじ》 大和国・春日野。鏡のように美しい池水に、旅の山伏もしばし足を止めて見とれていると、春日野の番人の老人が現れます。山伏がこの池水の謂れを尋ねると、老人は「私のような野守が朝に夕に姿を映すので、この水を“野守の鏡”と呼びますが、真の野守の鏡というものは、昔、この野に住む鬼が持っていた鏡のことです」と教えます。さらに昔、御狩の折に、鷹の行方が判らなくなった時、野守が指し示したこの池水に鷹の姿が映ったという歌物語をします。山伏は一層興味を示し、「是非本物の野守の鏡を見たいもの」と言うと、老人は「鬼神の持つ鏡を見れば、恐ろしいことでしょうから、この水鏡をご覧なさい」と言って、鬼が住んでいたという塚に姿を消します。(中入)…(塚の中で、前シテの野守の老人が鬼の面と装束に変わりますが、これは二人の後見が前と後ろから着替えさせるそうです)

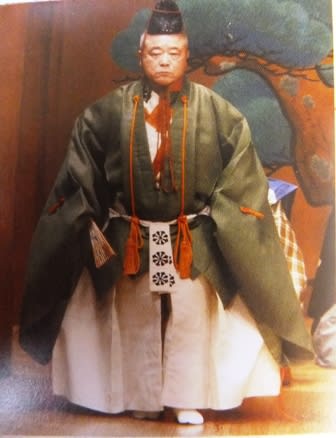

山伏が塚に向かって一心に祈ると、鬼神が鏡を持って現れ、天界から地獄の底まで隈なく映して見せ、大地を踏み破って、再び地獄の底にと帰って行きます。(↓の写真はネットから)。

金井先生の野守の写真を撮りたかったが、もちろん禁止。金井先生のシテを観ようと、富山まで駆けつけた人も多かったことだろう。

麦谷先生の太鼓を真剣に観ていたが、間のとり方など難しく、こんな曲をよく私が打てたものだ。今はもう忘れて、打てないだろうなぁ。