情報を間引く必要性。人間の目にどう写り、それからどのような印象が生じるのかを考えた上で、表現する大切さ。

普段の生活はもとより仕事上でもさまざまな情報提供をする際、伝わったかな?と自問自答することが多い。また、言動を振り返るなかで、誤解が生じたときにどこに視点を置き話したのかと反省をする。そんな理由から、テレビなどでわかりやすく情報を伝える池上さんの本を購入して、自分にできること3つを選んだ。その3つのエッセンスを紹介したい。以下の画像は、本の内容を自分なりにまとめたもの。

1,まずは、自分がその情報に対して、胸落ちしているかということ。浅い知識、読んできただけの情報だと伝わりづらいため、自分の経験に重ね合わせるなどして、その情報をしっかり理解し深めることが大切。

2,聞いてもらえる仕掛けをつくること。それは、話の導入部分に力を注ぐなどの配慮をこころがけ、情報を入りやすくするための工夫が必要である。

3,一方的に伝えるのではなく、聞き手の反応を確かめながら、事例やかみ砕いた表現をするなどのフォローを心掛ける。

その他にも、伝える対象者を理解すること、五感を使って伝えること、もうひとりの自分がその情報に対して「わかりにくいかも」とツッコミを入れる、余計な接続詞は使わない、リハーサルをすることで(音読)文章のリズムに気づく、情報を寝かせて多面的に考える、人に聞かせて反応を確かめることなどがある。

無くて七癖。自分の癖を知り、日頃から「伝えること」ことより、「伝わっているか」に意識を持って表現していくことが重要であるとこの本は教えてくれた。

所属する会で2月に1回350名の会員へ向け、広報誌を発行している。なんとなく長い文章になったり、主語が抜け落ちたりと反省点も多い。

そこで、所属するメンバーで伝わる文章のための講座を企画した。

今回は、シルバー人材センターより元国語教諭のAさんをお呼びした。シルバー人材センターは、作業などの業務はあるものの、講師派遣というような依頼は始めてとのことで、数回の打ち合わせを経ての講師選定となった。

内容は、講師により基本セオリーについて学んだ後、事前に各メンバーにより400文字にて文章を各メンバーが添削するというもの。

具体的に添削を通じて、文章作成の技術を向上できたことが収穫であった。

■以下の通り、良い文章についての基礎知識をまとめておきたい。

1,全体が分かりやすいこと

2,主題に価値があること

3,ひとつの主題によく統一されていること

4,材料が具体的で、強力なこと

5,構成が論理的で、効果的なこと

6,段落の分け方が効果的で、展開が明瞭なこと

7,文章が内容を正確にあらわし、正しく、変化に富むこと

8,用語が正確で、具体的なこと

9,文法、表記、句読点

10,全体が独創性にあふれていること

■文章を書き慣れるための方法について追記

1、毎日10分づつ、その日の新聞小説か気に入った古典を、声に出して読む。なるべく俳優が読むときのような感じを出して

2,毎日20分~30分、文章を書く練習をする。大判の大学ノートを使う。その日見たこと感じたことなどを。日記と違い、くわしく、細かく書く。その際、題と日付けも書いておき、一行おきに書くようにする。

3,新聞や雑誌を読んでいて、気に入った文章や語句にぶつかったら、さっそく切り抜くか、写し取ってスクラップする。

(以上が”日本のコトバの会”がすすめている方法です。だまされたと思って実行してみてください。必ず効果があります。実行だけが力を生みますと書かれてあった)

Aさんのわかりやすい指導で、書くことの楽しさも伝わった。これからは更に実践を重ねていきたい。

最近、書店で本を買うことが少なくなった。ネットで検索すると即座に表示される。一方、リユース商品は1円から購入できるなど、魅力も多い。しかし、検索するテーマもなく、なんとなく手に取った本との出合いが、自分を元気にしてくれることもある。

会社と自宅の生き帰りの毎日ではあるが、ちょっと時間をつくって、こころの栄養と思って新しい本を買うことも大切なんだなと感じた。

日常のルーティンワークとして、少なくても月1回は続けることとしたい。

平成28年5月12日(金)カリーノ宮崎地下1階ラディッシュセブンにて、まちの未来・私たち一人ひとりのよりよい未来を実現するために、対話を重ね、人と人がつながる場「宮崎ダイアログカフェ」の第10回目が開催されました。今回のテーマは、「対話が広がるストーリーを考える」です。

対話からレジリエンスの高い未来を創造していくために、「力強いアクションを生み出す対話とは?」、「対話の場にもっと沢山の人を巻き込んでいくためには?」といったテーマで、一度「対話(ダイアログ)」について、ワールドカフェ方式などをつかった対話をしました。

まず、対話についての定義づけを行いました。対話には3段階あり、底辺に「あいさつ程度の交流」2番目には「自分の意見や考えを述べる討論」、そして三番目になるのが、対話。ここでは意味の探求、態度や姿勢が求められるとのことでした。

次に、コミニュケーションの場で大切なこと、捨て去るものついて話しました。

【大切なこと】

俯瞰する力、場づくり、感じる力、共感力、ラポール、受容、傾聴、笑顔、ニュートラルな視点など。

【捨て去るもの】

エゴ、固定観念、先入観・・・。

その後、対話の場をもっと魅力的なものにするためにはどうするか?について話し合いました。

楽しい雰囲気(場や話やすさ)をつくる、対話の内容を可視化する、わかりやすく伝えあう、現状把握をする、内省化が必要などの意見や、対話の目的を共有しあう。部分ではなく全体を意識すること、情報を共有する、多様性を受け入れる。意味と価値を見直す、などの意見が出された。

最後にまとめとして、3つのキーワードがあることを確認しました。それは、

1,オープンマインド

思考を開く、枠を開く、そもそも何の対話なのか

2,オープンハート

信頼、笑顔、対話の場をつくる

3,オープン ウィル

全体と意志をつなぐ意志を持つ。新しい何かを創り出す。

毎回、若い世代の発想や考え方の違いを感じながら、学んでいます。その場に参加するだけでも、気付きも多く感じます。普段、つきあう仲間とは違って、新鮮なことも要因かも知れません。2週間に1回のこのダイアログ。次も楽しみです。

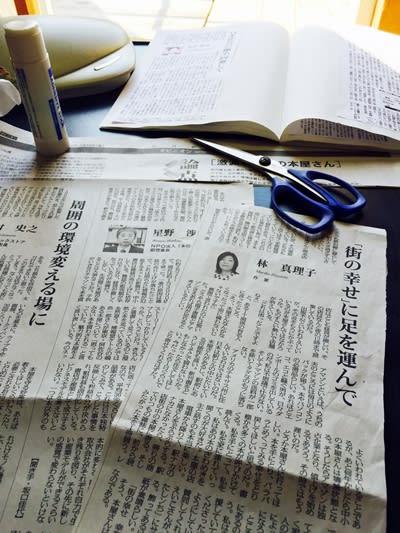

新聞記事の中で時折、心がときめく内容や文章に出合うことがある。その時は思わず、記事を手で破り、ハサミでキレイに体裁を整えスクラップ。この日は、論点「激減する街の本屋さん」のテーマで、林真理子さん、NPO活動代表者、書店経営者の3人が、14年間で37%も減った街の書店について、どうしたら生き残れるのかというテーマで書かれてあった。

気になった文章は次の通り。本屋の魅力は「要らない情報」が入ってくるところ。目的を持って本屋に行く場合でも、どうしたって他の本が目に入る。それに反応する人もいる。そういう「雑味」が本屋の面白さだと思う。イベントや企画展に興味があって来店する人もいる。それでもいい。そのことがひょんなことで本につながっていく。今、本屋は「場」として注目されていると思う。(松江市アルトスブックストア 店長西村文之氏)

本は、新しい自分を産み出す源。そして、読み進めていくうち考えがまとまることも多い。頭の中でもやもやしていたものが、文章化されていると思わず膝を打ちたくなる。そんな発見、出合いの瞬間が好きだ。そして発見した内容とこれまでもやもやしていた何かについて、その原因や背景を考えているひとときが至福の時である。

今回は本屋の魅力が「雑味」と表現したこと。そしてその雑味を通して、次へのアイデアや新しい知識への出合いに繋がるという点に心惹かれた。

これらの情報はいつか困っている人の問題解決のためのヒントとなったら良いと思う。また、ブログ記事作成の材料とするためノートにスクラップしている。手間暇はかかるが、小さな蓄積も数が多くなると大きな力になると思っている。

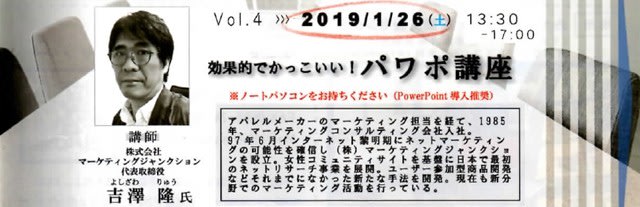

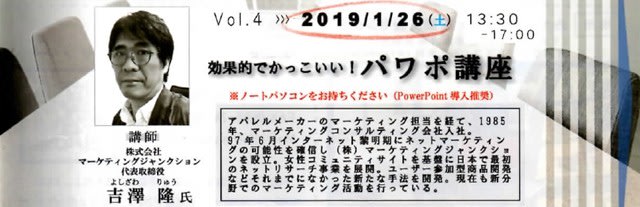

10月11日、キテンビルにて、企画力・組織力・発信力アップセミナー、第4回プレ審査会&振り返りに参加した。

発表会では、これまでセミナーで学んだ総仕上げに、10の団体及び個人が公開プレゼンに臨んだ。発表者は、下は大学生、上は60代と幅広い。

私は高橋メソッドの手法を使って発表。しかし、7分間という発表時間内に内容を詰め込みすぎた点等、課題が残った。

(私は2番目、一緒に参加したという項目が一番印がついた。)

一番の収穫は、他9名の方のプレゼン手法。わかりやすく企画を伝える技術、たとえば、アイデアの着眼力、それを形にする発想、言葉の選び方、使い方、話し方のスピード。相手を理解した上で充分な準備をしていることなど、身を持って体験することができた。

(まとめ)

できる限り現場(体験)を積むことが、力量を上げることに繋がる。

いろんな方もモデルを通して、自身を見直す機会をつくる。

能力の高い人に出会うこと、そして謙虚になること。

(縮小表示しています)

先月、プレゼンテーション講座に参加して学んだ高橋メソッドプレゼンテーション(以下プレゼン)。

でかい文字を使うことが特長。会場のキテンビルにて、高橋メソッドを使ったシンプルでダイナミックなプレゼンを、講習会参加メンバー同士で批評しあう。

(全てのページ)

初めてつくったこのプレゼン。なんだかつくるのにワクワクして楽しかった。楽しいトークを織り交ぜながら、価値ある時間をつくりたい。

そう、説得する資料ではなく、楽しむことで理解につなげようとするプレゼン内容。視聴者にすっと入っていくプレゼンにしたい。

今月、文章作成講座に参加しブログにて紹介したが、忘れないうちに、講座で紹介されたスキルを記載したい。

【書くコツ】※まずは書いてみる、添削をくり返す。小学生に書くか、一般に書くか、高齢、若年なのか。

そして、たくさん書いて、削ぎ落とす

まず「読み手」強く意識。(相手は、忙しい、積極的に見ない、見るのが面倒臭い)

その1、キーワードを書き出し、組立・構成

その2、型を真似、文章の型や雰囲気を真似る。

その3、5W1H+1W(Worth=価値)

その4、ターゲットを絞る(高齢者、児童、男女)

その5、結論(主題)から書く。説得ではなく納得

その6、1文には、ひとつのことのみ。(いくつも盛り込まない)

その7、漢字とひらがなの比率は、6:4

その8、一段落は5行が目安。

その9、未確認情報は書かない。

その10、タイトルはインパクトと短く、効果的に言い切る。(数字、言葉の入替などを研究

【ポイント】

(1)最初はたくさん書き削ぎ落していく。

(2)告知作成のポイント

まずはデータをしっかりと、リードの表現は考え抜いて、効果的なタイトルを付ける。

(3)書き出しのテクニック

○短い文を利用

○「 」からはじめてみる

○体言止めを使って勢いをつける(意味)名詞で終わる言葉。伝わる○○講座。

○Q&Aで構成してみる。

○印象的な言葉で言いきってみる。

○予告からスタートする。※リズム感あるスタート。

(4)強調するキーワードを利用

流行の言葉、インパクトの強いフレーズなど

(5)推敲(添削)のポイント

・てにおは(助詞)の使い分け

・主語・述語の整理

・テーマ・内容に一貫性があるか

・漢字やカタカナ語、専門用語を多用していないか?

・二重表現になっていないか

・「?」「!」の後はひとマス空いているか

・半角・全角が混ざっていないか

・一段落が五行以上になっていないか

・余計な接続詞(でも、しかし、だから)、提示代名詞(これ、それ、あれ)

・年月日、名称、各種データは正しいか

・読んでみて、つっかえないか(リズムはおかしくないか)

・繰り返し表現を避ける。

9月21日(日)午後1時より、【ヒムカレッジ:企画力・組織力・発信力UPセミナー】第3回プレゼン講座に参加した。実際のプレゼンテーションを間近に見て、感動した。これは「アート」だと感じた。その講座から学んだことをまとめてみたい。

そもそもプレゼンとは

「存在を神の前に差し出す」の意。現在では、表現活動、芸術活動とのこと。そのためには、 明確な目的意識を持つ プレゼンは聴衆に希望のアクションを起させること。

明確な目的意識を持つ プレゼンは聴衆に希望のアクションを起させること。

相手の望まない話(理由:相手の時間を奪う)に注意。

IOO%を狙わず、望まず、有効な着地点を狙う。(詳細データは紙ベースで伝える)

主張のない話、自らが惹かれないプレゼンは、響かない 彼を知り己を知れば百戦殆からず 聞き手の背景:理解力、消化力、認知度(全て露出する必要はない)

彼を知り己を知れば百戦殆からず 聞き手の背景:理解力、消化力、認知度(全て露出する必要はない) シンプル=洗練されたもの

シンプル=洗練されたもの

落語は手拭とセンスだけで聴衆を惹き付ける。

ひとめでわかる商標ロゴのようにを意識する

言葉を添える程度のわかりやすさ

書かなくて良いものは書かない

漫画のような構図を描け 画像と数字の組み合わせ

イメージで売れるもの、売れないものを考える。

相手とイメージを共有できるように(シズル感のある話)

文字だけOK!高橋メソッド。シンプルな言葉も武器

動画&静止画との組み合わせ釘付けに

親切が仇、多すぎる情報は伝わりづらい

この時代、どれだけ情報を削れるかが課題

構想を練り、結晶化する。

構想を練り、結晶化する。

ツール利用 KJ法、QC法、MindMap(発想を可視化)

感動的な話から、現実に引き寄せる(物語を聴衆と共有)

スライドウェアを使う意味、敢えて使わないことも戦略

新発明は、知っていること気付かないことを認識 言葉と発声と態度について

言葉と発声と態度について

緩急、音量の大小、鼻濁音、アクセント、うおかまの法則(頭の音を強く)、沈黙の使い方、話しの落差、アイコンタクト(会場を回りながら全員と目を合わせる)

場数をこなす、そして雰囲気・進め方は、演者のキャラクターにより左右してよい

(高橋メソッドに感動し、購入)

9月10日(水)宮崎市民活動センターの主催で、平成26年度市民活動支援事業「伝える、伝わる文章講座」が開催された。講師は、フリーランス・ライター高浜確也氏。

日頃、文章を書く機会が多く私は、この講座を受けることでわかりやすい文章をつくるヒントを得たいと思い参加した。

講座ではまず、文章作成の意味について話していただいた。

私達は意識するしないに関わらず、情報の発信者となったり受信者となったりする。情報の受信者として、イベントの案内やちらしがDMやメールで届いた時、積極的に内容を確認したりするだろうか。情報が氾濫する現代、確認作業を面倒くさいと感じるのは、私だけではないハズ。

では、情報を発信する側に立ったらどうだろうか。どう書いたら伝わるか。悩ましいところである。そんな悩みに応える10のコツを教えていただいた。その中から3つのポイントを書いてみたい。

特に印象に残ったのは、一文には、ひとつのことを書くということ。

どうしても文章を書くとき、あれもこれも伝えたいと思い、多くのことを盛り込んでしまう。その結果、わかりづらく長い文章を書いてしまうことがある。

書きたい気持ちを抑えること、できる限りシンプルにすること。文章の枝葉をそぎ落とすことが

大切だと教えてもらった。

ふたつ目は、「5W1H」+1Wを使って書くこと。1W(Worth=価値)。読む方にどんな恩恵(メリット)を提供できるかと盛り込むこと。

最後は、推敲(添削)をすること。その方法のひとつに音読による検証方法がある。文章を声に出して読むと、つっかえたり、文章が単調でメリハリがないと感じる。そのような文章はわかりにくいのではないだろうか。文章は大きく書いて、そぎ落とすイメージだと感じた。何故なら、最初からいい文章をつくろうとすると、筆が進まない。まずは書くこと、それが大切だ。

また、文章には必ず読み手がいる。読む方の貴重な時間をムダにしないためにも、わかりやすくキラリと光る文章が書けるよう日々文章力を磨く意識を持ち続けたい・・・。ということで、この下手な文章をつくるのに90分かかってしまった。

9月7日(日)13:00より、みやざき県民協働支援センターの主催で開催された「企画力、組織力、発信力アップセミナー(ファシリテーション講座)」に参加した。セミナーのテーマは参加者は28名。そして40歳以下の方が75%、そして全体の女性が6割が女性という構成だった。講師は、加留部貴行氏 (特活)日本ファシリテーション協会 フェロー。加留部貴行事務所AN- BAI代表。㈱トライローグ取締役。

セミナーでは以下のテーマで3時間講義と実技で学んだ。1,会議という場で何をめざすのか。会議の意味、成り立ち 2,ファシリテーションとは何か。その役割。対話の場づくりの実際。3,ワールドカフェについて他

(1,000人が集まったワールドカフェの様子)

1,会議という場で何をめざすのか。会議の意味、まず、会議で集まることの意味について3つの要素があるという。それは「個人の能力には限界があること」「文字情報の限界(文字に表せないものがある)」「確認しあうため(相手の顔、声、雰囲気)」会議の成り立ちでは、出席者に意識の違いがあること。感情や思考にリズムがあることを認識した上で会議を進めること。会議は主催者側の都合でするもの(参加者にも参加の理由と事情がある)と考えた場合、下準備(ひと手間かける)が必要であることが大切だと学んだ。

2,ファシリテーションは、「引き出す力」中立的な立場で、そのチームの成果が最大となるよう、グループの交通整理役として、ガードレール役になり支援することが大切。そして、ひとりひとりが持つ能力や知恵という「種」をどう芽吹かせるかが重要だという。

3,ワールドカフェの進め方では、4人のメンバーでコーヒーやお菓子をつまみながら、「5年後の私たちはどのようなくらしをしているか」のテーマのもと、メンバーが入れ替わったりしながら討議を進めた。全員の参加者意識、共感性、納得感が得られた討議の進め方の手法。(資料によると、相互開示的な場こそが、未来の「場づくり」のヒント。ワールド・カフエには特別な仕掛けがしてあるわけではなく、 「ただ、直接会って話す」という場を提供するだけ)記載があった。

セミナーは3時間という短い時間だったが、今後取り入れたいと思ったことは、5つ。 ワールドカフェ方式による討議手法の導入。

ワールドカフェ方式による討議手法の導入。 会議をマネジメントするために手間暇をかけること。

会議をマネジメントするために手間暇をかけること。 言葉の投げかけ方を変える。例えば、「何か質問はないですか」→「何か確認したいことはないですか、または聞きたいことはないですか」

言葉の投げかけ方を変える。例えば、「何か質問はないですか」→「何か確認したいことはないですか、または聞きたいことはないですか」 集団や組織で「話す」場所や機会を意識的に増やす。

集団や組織で「話す」場所や機会を意識的に増やす。 テーマのつくり方への工夫。つまり会話は弾むテーマのつくり方をする。

テーマのつくり方への工夫。つまり会話は弾むテーマのつくり方をする。

ふと地域再生という言葉がよぎった。20年程前から全国各地や県内でおこなわれた地域づくり研修に参加してきた、そして、多くの若者が参加して、住みたくなる地域づくりを目指して、さまざまな活動をおこなっている。

自分自身もいくつかの団体で地域づくりへのお手伝いをしている。そのためにさまざまな施策を国や行政も担ってきた。本当に息の長い支援や活動である。活動や人が根付くのは、気の遠くなる作業ではあるが、息が長いからこそできることも多い。決意新たに頑張っていこうと思う。

団体として活動をする中で、広報は大切な仕事。知らないうちに、ひとりよがりになったり、読みづらい文章を書いたり・・。そこで、いま一度広報について学んでみたいと、広報について「こうだったのかNPOの広報」NHK記者 武永 勉著を読んでみた。

その中で学んだ3つのポイントを紹介したい。 複雑な活動やテーマを「短くわかりやすく説明する」力

複雑な活動やテーマを「短くわかりやすく説明する」力 強い思い入れを大切にしながら「相手の立場で考える」力

強い思い入れを大切にしながら「相手の立場で考える」力 ブランド力がない分「団体紹介で信頼を得る」力

ブランド力がない分「団体紹介で信頼を得る」力

(1)短くわかりやすく書くコツ

○小学校時代にならった5W1H

1,Who 誰が、2,What 何を、3,When いつ、4,Where どこで、5,Why なぜ(どんな目的で)6,Howどのように+入りきれなった内容は、7,追加アピールポイントで書く

(例)50代からの生き方を考える会、ゆけゆけ50代「お茶の間出版」クラブは、平成25年1月20日(日曜日)午前10時より宮崎市民活動センター3階大会議室にて、世界で1冊、ひとりでつくる自分史講座を開催します。

こうすると最初の2行で誰が何をするのかが、はっきり伝わる。

そして次の行で、「なぜ」「どのように」は段落を変えてから書く。7のアピールポイントは、もう一度、段落を変えて書く。

○団体の目的と内容をつないでみる。

団体の「何故」「どのように」がうまく書けずに悩んでしまうときは、団体の本来の目的と、今度することについて、書き出してみる。一度、目的と実施内容をつないで何が足りないのかを考えるだけで説明力がついてくる。

(例)50代からの生き方を考える会、ゆけゆけ50代「お茶の間出版」クラブは、平成25年1月20日(日曜日)午前10時より宮崎市民活動センター3階大会議室にて、世界で1冊、ひとりでつくる自分史講座を開催します。

人は皆、自分という歴史と経験を持っています。それらをキャリアと捉え、さまざまな角度から見つめ直すことで、明日へのヒントが生まれてくるかもしれません。この講座では、KJ法等のスキルをつかって現在・過去・未来を考えてみます。それらは、これまで100名以上の参加者が新しいチャレンジへと歩み始めた大きな力にもなっています。

(2)相手の立場で考える。

○広報誌全体に言えること3つ

①専門用語、業界用語の取り扱いには注意する

②数字を活かす。(例:毎年100人の方に参加しています)

③漢字などは正確に(間違うと信頼性も失われる。

○文字の力

キャッチコピー(文章を考える)

相手に目を向けてもらうひとこと(新聞に見出しにあたる)

ひとことでズバッと、ひとことで伝わるキャッチコピーを考える。

日曜朝市を開催 → 朝どれ野菜が卸値で買える「日曜朝市」

(見る人の立場で、お得感や臨場感を感じられるように考える)

キャッチコピーは15文字以内(長くなる程、インパクトが薄れる)

焦点を絞って、地域を限定したり、年齢を限定しても面白い。

○レイアウト

①大事なことは上部の1/3に(最低限言いたいことが伝わるように1/3に簡潔に述べる)

②書体は3書体内に

③装飾はしない

④余白は上手に使う(相手がぱっと見やすいのが大切)

紙幅いっぱいにつかわない。

(3)団体紹文で信頼を得る

ブランド力(あまり知られていない)がない場合、より団体を理解してもらうためにも、どんな団体であるのかをコンパクトにまとめて説明する必要がある。

(例)

宮崎の歴史遺産から未来を考える NPO法人 宮崎歴史クラブ

(NPO法人 宮崎歴史クラブだけでは理解できないので、説明文を付ける)

○団体紹介文「40秒」が信頼を生む。

文字にすると160文字。話せば40秒で説明できる紹介文とは・・。(150文字から200文字というのは、対して関心の無い人でもざっと斜め読みしてくれる字数)

(掲載内容)

1,団体名 2,設立 3,会員 4,目指すもの 5,活動(1) 6,活動(2) 7,公的機関との連携等(信頼感)

(例)生涯学習(しょうがいがくしゅう)を進めるグループ「キャリア・レインボー」は、2010年50代のメンバーで設立。会社員や公務員、看護師、自営業の50代メンバー15名が、生き生きと楽しい50代からの生き方を学ぶグループです。月毎に「自分史作成コーナー」「右脳に効く音読講座」「5歳若返る健康講座」「好感度があがるコミュニケーション講座」を宮崎市民活動センターを拠点に開催し、県内からこれまで500名の方が参加している。これらは、宮崎市からの後援を受けており、宮崎県との協働事業も行っている。

(4)更にレベルアップのために・・

「声」に出して読む。

人は文章を読む時には、無意識にこころの中で必ず声に出して読んでいる。

このため自分の書いた文章を声に出して読むことで、リズムに乗っているかどうか、つまり相手が読みやすいかどうか分かる。

「印刷」して読み返す。

漢字の変換ミスや余白が少なくて見づらいことなど、パソコンだと気づかない点が見えてくる。一日置いてから見直すとより効果的。

(最後に)

広報誌は、自分が伝えたいことを伝えるのではなく、読んでくれる相手の立場に立って短く分かりやすくが広報の鉄則とのこと。深く考えさせられた本でもあった。

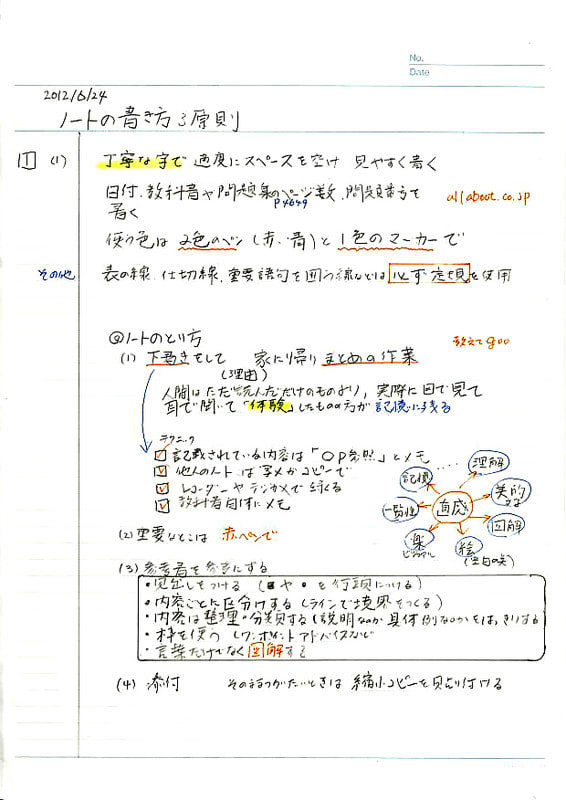

本の読んだら必ず読後感 をまとめるようにしている。

をまとめるようにしている。

理由は、すぐ内容を忘れる から・・そして手で書く

から・・そして手で書く ことで長く記憶に残ること、そして脳の活性化

ことで長く記憶に残ること、そして脳の活性化 (忘れ物が減る)からだ。最近、忘れ物が多くなって・・・

(忘れ物が減る)からだ。最近、忘れ物が多くなって・・・

先月福岡に行った際、東急ハンズの文房具コーナーに展示してあったノートを見て、感動 。自分なりに研究してみた。

。自分なりに研究してみた。

写真は、その研究成果 をまとめたもの。

をまとめたもの。

その特徴は、 丁寧な文字

丁寧な文字 で、適度にスペースを空け、見やすく

で、適度にスペースを空け、見やすく 書くこと。(業界では空白の美と呼ぶ)

書くこと。(業界では空白の美と呼ぶ) 日付けや教科書、本などの参考ページ

日付けや教科書、本などの参考ページ を情報として記録

を情報として記録 使う色は、多すぎず。

使う色は、多すぎず。 色のペンと

色のペンと 色のマーカーを使用(シンプルイズベスト)

色のマーカーを使用(シンプルイズベスト) 表の線、仕切り線、重要語句は必ず定規を使用

表の線、仕切り線、重要語句は必ず定規を使用

ノートの取り方 先ず下書きをして、家に帰りまとめての作業

先ず下書きをして、家に帰りまとめての作業

人間はただ読んだだけものものより、実際に目で見て耳で聞いて「体験」したものの方が記憶に残る。

「エビングの忘却曲線」でも示されているように、、『反復的な復習』と『知識の意味づけ・関連づけ』が重要で、下書きからノートに記録することで、記憶が確かなものになる。 重要なところは赤ペンで

重要なところは赤ペンで 参考書の記載例を参考にする。

参考書の記載例を参考にする。

(例えば・・)

・見出しをつける

・内容ごとに区分けする

・内容は整理・分類する

・枠を使う

・言葉だけでなく図解をする 添付

添付

写真や資料、新聞記事などはコピーしてノートに貼り付ける お気に入りの文房具

お気に入りの文房具

シャープペンは、クルトガ。芯が尖り続けるシャープペンで色が気に入っている。キャップについた消しゴムで文字が消えるという赤ペン、重宝している。水性ペンは、オレンジとブルー。水玉のデザインがポップ。蛍光ペンは、黄色のみにしている。

先日読んだ上記の本を読んだ。今年のテーマは「整理」ということもあり、気になっていた一冊だ。

著者、リタポーレ。

本では「こころのスペースは限られている」ということがベースにあると紹介されている。

有限であるが故に有効に使おうというものだ。

その上で、部屋の掃除と同じように、こころの大掃除やリフォームも必要であるという。理由は、本当に必要なことのために、充分な時間とこころのスペースをつくることが目的とある。

その手段として 物事の優先順位をつける。

物事の優先順位をつける。 ときどき「模様替え」

ときどき「模様替え」 古いものを捨て、新しいものをが入るスペースをつくるがあった。

古いものを捨て、新しいものをが入るスペースをつくるがあった。

基本生活術のコーナーでは、余計なことはしない・・が原則のようだ。その上で、

○幸せになるのに、いらないものは何か

○できること、できないことを分ける

○「できるところを見せなくちゃ・・」という気負い を外す。(外からの要求に振り回されず、完全を目指さないこと)

を外す。(外からの要求に振り回されず、完全を目指さないこと)

○1日

分。何もしない時間

分。何もしない時間 をつくる。

をつくる。

○ちょっと工夫して、プチバカンス をつくる。

をつくる。

○木登りだってトレンディなスポーツ 。タオル・下着・水筒を準備

。タオル・下着・水筒を準備

○頭の切り替え のタイミングを、意識的につくる。(○○したら・・スーツを脱いだら・・など)

のタイミングを、意識的につくる。(○○したら・・スーツを脱いだら・・など)

○知りません。わかりませんと素直に言える ことが大切。

ことが大切。

○部屋(外面)が変われば、心(内面)も変わる

○みつつの箱作戦。「ゴミ箱」「リサイクル品」「宝箱」に分類 する。

する。

等の秘訣が書かれてあった。