■■■まずは卓上型の改造から■■■

5年ぐらい前に車泊室内用に買ったが使い勝手悪く投げていたダイソーのLEDライト

LEDは白色だったので赤色に換装

4月にAliExで1個25円だったLEDが現在は41年位に爆上がり!

個人的には1個数円でもOKに感じるのはアナクロニズムか。

素人なんで回路が全くわからん。

micro:bitからLEDをの電源を引っ張って光らせてそれを検知できる・・みたいな感じで何となく作り出したが・・・???に陥る。

ググった際にフォトカプラを使った別件改造記事があったのを思い出して、カプラを使ってみることにした。

10年前に秋付きで買ってた8個で100円

1回目の試作、配線誤りで元からあったほっそいケーブルから煙が・・・

多分カプラーもメゲたでしょうね、確認も面倒なので速攻廃棄

LED3個が接地する間にカプラーを割り込ませる。

今度はちゃんと動いたっぽい。

ちなみに元からあったLED3個の制限抵抗は12Ωでした。(そのまま使用)

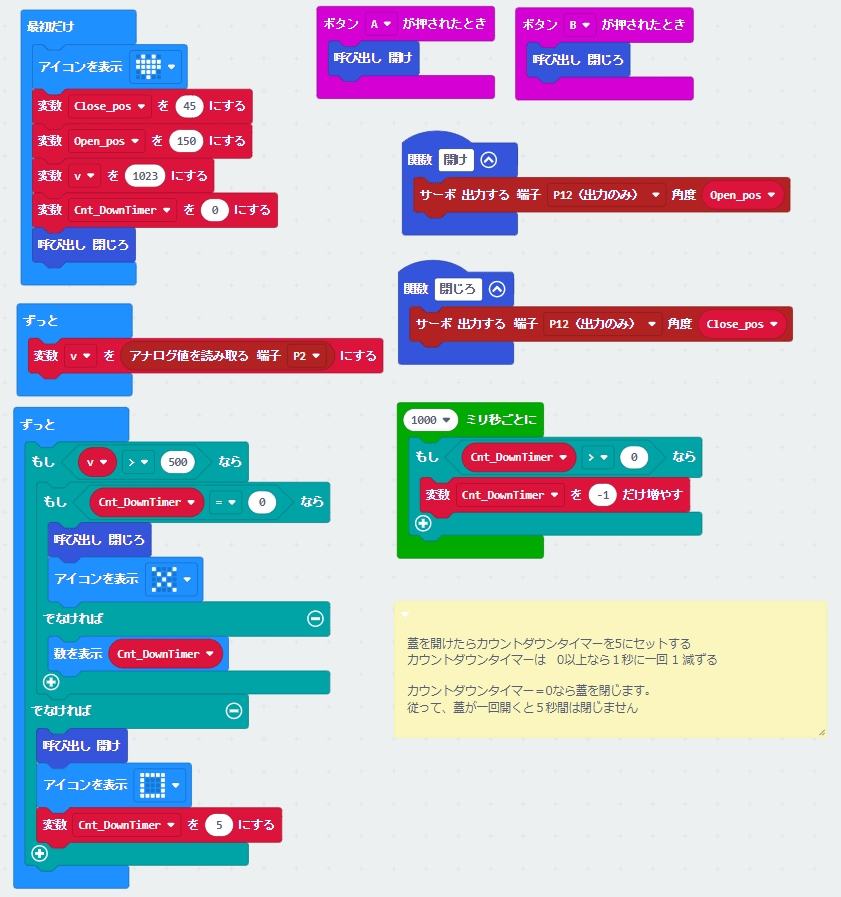

micro:bit側のプログラム作成

Pin1をプルアップして、Pin1とGNDに作成した結線、Pin2がLOWになったら押されたと判断する。これはちゃんと動いた。

が、Aボタン代わりに使おうとPin5につなぐと全然ダメ

極性誤りなのかと思ったがそうでもない。

単なるスイッチをPin5とGNDに繋いだのであればちゃんと動作する。

ということは、カプラを使ったこのスイッチではAボタンの代わりは出来ないということになる。

残念私レベルではお手上げです。

それかPin割り込みでプログラムを書き換える?(micro:bitにPin割り込みな無さそうです)

■■■ 大型飛び降りフットスイッチを作る ■■■

フレンドパークのゲームを秋プラでやることにして昨日はずっと調査・プログラム作成に没頭していた。

「NeverWipeOut」をやろうかと思ってたのだが「フラッシュザウルス」を発見

自分でやってみてわかったがゲームとしては非常に楽しいのだ。

しかもLEDテープにぴったりな内容。

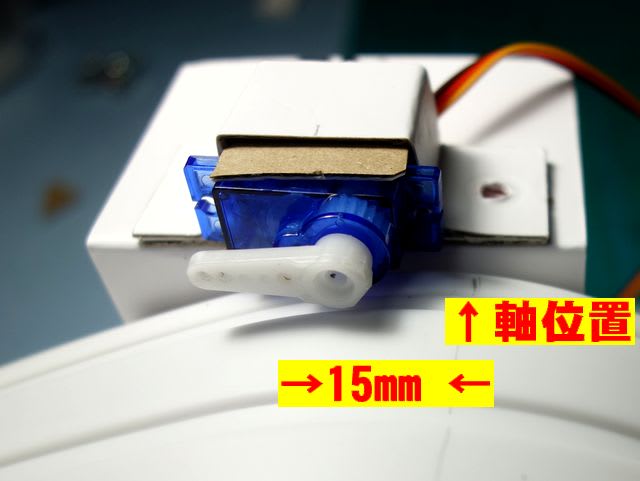

本日は、お中元の箱を使って大型のスイッチを作ってみる。

ちょうど人一人が飛び乗れるサイズ

この下側をLEDをテープを通すのでもう少し嵩上げが要るな。

開いた様子

きれいにアルミ箔を貼るのは難しい。

2枚の端子が常時接触しないようにクッション材を挟んでおきます。

ネットでは100均で隙間テープを買えとあったが手持ちで代用

挟みで切るがなかなか均一には行きませぬ。

ま、どうせ踏んだり蹴ったりされる運命なのでテキトーでOK

アルミ箔と電線ははんだ付けできそうにないのでテープでベッタリ固定

できるだけ銅線が多いケーブルを選んで広げて張ってあります。

測定したらこのスイッチは16Ωでした。

まあ、接触抵抗ってこんなもんでしょうね。

実験開始

Aボタンと並列にPin5・GNDに繋ぐ

はぁ???

軽く足でポンと押せばちゃんと検知して停止する。

が、ドガッと乗ってしまうと全然検知されない。

理由がわかった。

盤上のAボタンも同じだった。手を離さなければ検知されなかったのだ。

フォトカプラ版も同じこと。スイッチがONになりっぱになる種類だからだ。

micro:bitの「Aが押されたとき」ってのは実は

「OFFになって初めて”押された”と通知される」仕組みだから。

こりゃプログラムを変更せざるを得ないな。

=====書き換えてみた======

これ難儀しました。はい

以前はAボタンで停止だったがこれはボタンを離した段階でキー検知通知が働く仕様であった。(外部ボタン割り込み機能がない)

これでは困る。

対策としてP1に外部ボタンを取り付けた。

「最初だけ」で、P1をプルアップとした。

「ずっと」でP1を監視しLowになっていたら「停止命令を1」にセットした。

が、これでは上手く動かなかった。

対策としてP1に外部ボタンを取り付けた。

「最初だけ」で、P1をプルアップとした。

「ずっと」でP1を監視しLowになっていたら「停止命令を1」にセットした。

が、これでは上手く動かなかった。

原因はどうも割り込みにあるらしい(かなり遅れてデータがセットされていた)

そこで「ずっと」の中にDeley0を入れた。がこれでもダメ

止むえず「Delay1」とした。

がこれでもダメ

更にボタンBの中にあるDelay0をDelay1に書き換えた。

これで動き出しました。

そこで「ずっと」の中にDeley0を入れた。がこれでもダメ

止むえず「Delay1」とした。

がこれでもダメ

更にボタンBの中にあるDelay0をDelay1に書き換えた。

これで動き出しました。

問題点はDelay0ではダメってこと。Delay1になってやっと有効に動作する。

外部ボタンになって、Aでは速攻止められなかったところが、数LEDの差でピシッと止まるようになったのには驚き。

Aボタンは何だったんか?

外部ボタンの接触不良も重なってほんま苦労したよ。

改良版プログラムは こちら

その他、作ったり試してみた奴ら

ハンダ下敷きへ書いたメモ

micro:bitの内蔵スピーカではあまりにも音が情けないので外部SPへ接続するためのケーブル作成

こういうチョコチョコしたハンダ付けが多いのよ・・・

実際、机上片付け、ハンダ作業、机上片付けと、すごい手間になっています。

簡単なことなんだけど、かなりの資機材が必要なんだわ。