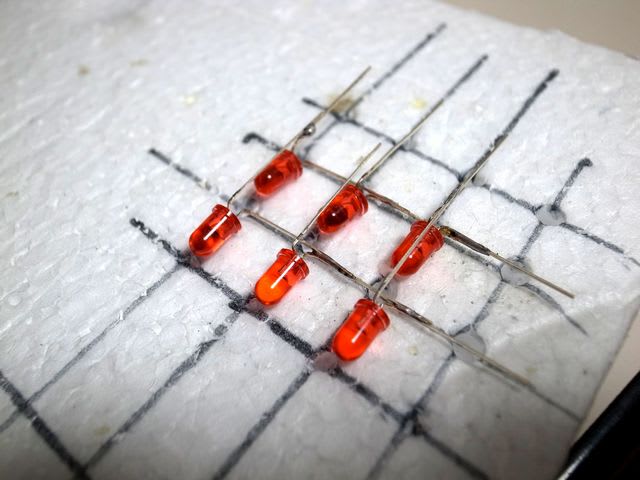

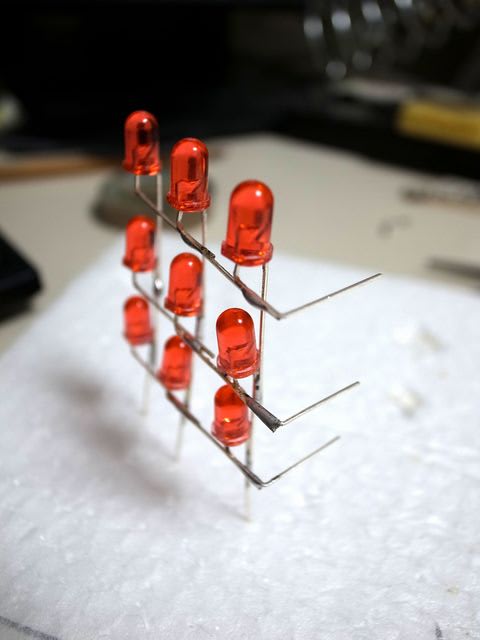

さて先晩作成のLEDCube3*3にArduinoを接続してみた。

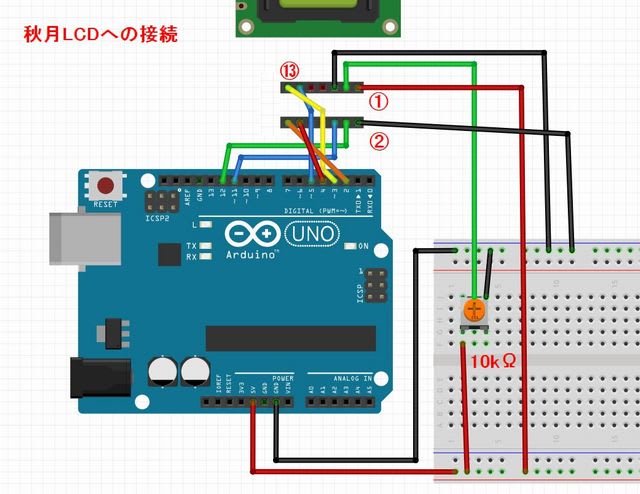

接続は上図の通り。抵抗は1.1kΩ。Arduinoとは適当に繋いでいる。

とりあえずの点灯実験のソース。初めての独自Arduinoプログラムです。

層のPin(2,12,13)の内、点灯させたいPinをLowにすることで、電流が流れ込み点灯する。消したい層はHIGHにする点がポイント

// 3*3*3 LED cube 順次点灯実験

// 2,12,13 BasePinがどの層を点灯するか決定 HIGHにすると消灯 Lowにすると点灯

// (吸い込みPinを指定している)

// 3..11 Pinが層の点灯Pinで、HIHGにすると点灯

// 2014/8/27 H.shin My First Arduino Original Program

// ----------------- 各pinのIN/OUT設定 -----------------

void setup(){

int p ;

for (p=2; p pinMode(p,OUTPUT);

}

digitalWrite(2,HIGH); digitalWrite(12,HIGH); digitalWrite(13,HIGH);

for (p=3; p digitalWrite(p,LOW);

}

}

// ----------------- 9LEDを1層分 順次点灯させる -----------------

void dsp(){

int p; // Pin No.

int d = 100; // Delay ms

for (p = 3; p digitalWrite(p,HIGH); delay(d); digitalWrite(p,LOW); delay(d);

}

}

//----------------- MAIN Loop-----------------

void loop(){

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(12,HIGH); // 上段

digitalWrite(13,HIGH);

dsp();

digitalWrite(2,HIGH);

digitalWrite(12,LOW); // 中段

digitalWrite(13,HIGH);

dsp();

digitalWrite(2,HIGH);

digitalWrite(12,HIGH); // 下段

digitalWrite(13,LOW);

dsp();

}

感想: あんまり綺麗じゃない。

下段の点灯光が上段に放射されるので、3段とも灯った様に見える

赤色はイマイチだ

27個では余りにもショボイ

ランダムダイナミック点灯もやってみたが、イマイチ訴えるところがワカラン

なんか、ちょっと夢がしぼんでしまった・・・

でも、せっかくここまでやったのだからもう少し頑張らねば。マイク端子とも繋いでみよう。

まずは1.1kΩを300kに変更しなくては暗すぎる!

8*8*8だと総数512個のLEDCubeを作ったとして、

ダイナミック点灯で追いつくのかなあ?

Arduinoの電流だけでは足らないのではないの?

母艦でDirectXなんかを使って、シュミュレートとした結果を格納するのかな?それともリアルタイムで3D計算させるのかな?

三角関数が用意されているけど、計算させて点灯するので間に合うのかなあ?コプロが有るわけでもなさそうだし

点灯パターンを格納するとしたらEEPROMでは容量が不安だし、ならばSDカードから読み込む?遅そうだなあ・・。ダイナミック点灯の隙を見ながらロードするのかな?

などなど、悩むことが多すぎるわ。

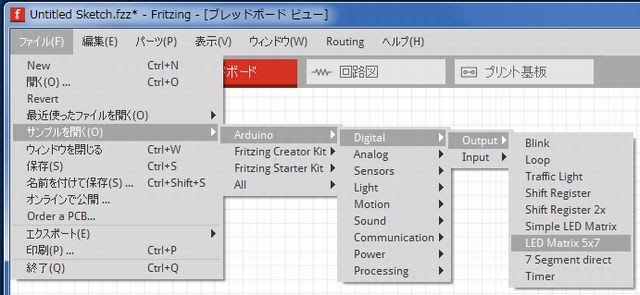

【2014/8/28追記】

その答えがこちら(上)でした。シフトレジスタを使うとこの場合3本の出力で64Bitの出力を一気に扱えるし、電力も供給アップしてくれるという優れもの。1個国内50円程度(海外は14円などの例も)かららしい。サイトはこちら

シフトレジスタの判りやすい解説にはこちらも なるほど、Arduinoには予め組み込み関数ShiftOutも用意されているのか。

74AC164の場合、2本の信号線で制御でき、74AC164を複数個連結できる。まとめてレジスタに書き込んで、一斉に出力可能だ。

従って、上の8^3Cubeは8個の74AC164を連結すれば良いのだ。(ただし配線がすごいことになる。電力供給もちゃんと考えた方が良いそうだ)

16*16LED制御とか 8*8*8LEDCube記事(しかもカラーLED版まで。ゴーストに悩まされた結果、カラーLED編でプルアップ抵抗で解決したとか。参考になるなあ)

このページは、どうも64個のLEDで1群として8層(群)のダイナミック点灯をしているらしい(こりゃ効率的です:推測)

会社の電気に詳しい人に聞いたらこの記事を教えてくれた。さすが専門です。勉強になりました。

本日から天候が回復するはずだったが、結構局地的には強い夕立でした。

NHKより

NHKより