まずは、捻じっただけの桜に下地として艶消し白色の油性カラーを塗布。

前回テストで手持ちスプレーを吹いたが効率が悪かったので、今回は刷毛で塗布したが、白色部分が底に沈み、混ぜてみたがなかなか色が乗らなかった。

結局、スプレーで塗装。

これで色が乗りやすくなり、スポンジのくっつきもよくなるのではと期待する。

乾いたところで、幹にティッシュを巻きつけて桜幹色として黒に近いグレーを塗る。

本当は太い幹はほぼ黒。先に行くほど銀色とわずかに赤系が入った色だと思うが、枝先は本気で塗っても花で隠れるから幹と同じ色で塗装。

さて、本日は桜の花をつける作業

以前氷で細かく砕いていたスポンジを枝に乗せていく。

まず、木工ボンドを枝に乗せるがうまく付かない。

スポンジにボンドを付けて枝に乗せるとなんとか残ってくれる。

が、1株に数百個のブロックを一個ずつピンセットで乗せるなんて苦行以外の何物でもない。

枝の数は樹齢100年想定なので60本にも上るのだから。

ちょっと困って、ゴム系ボンドを使うことにした。

これは一発でくっつく。少し黄色が気になるが、まあ実験だ。

指でボンドを枝に塗りたくって、スポンジの山の中に押し込むのが非常に効率的。

接着力は抜群なのだが、もう少しゆっくり固まるとありがたい。

このあたりでやめておけばよかったのだが、悪乗りして更に花を乗せてしまった。

少し濃いめ1/3ボンド水を作って小ぶりのスポンジを花の上に乗せてスプレーで散水。

噴霧はなんか失敗して、霧ではなく雨粒が飛んでいる感じであった。

ボンド水を作る際には茶こしで細かくした方がよさげである。ターフ散布にも使えるし。

結局いい感じであった桜は、なんか圧縮した固めの綿あめが乗っかったように不自然になってしまった。

少し払い落とさないと桜らしくない。と反省。

乾くまでかなりの時間もかかってしまった。

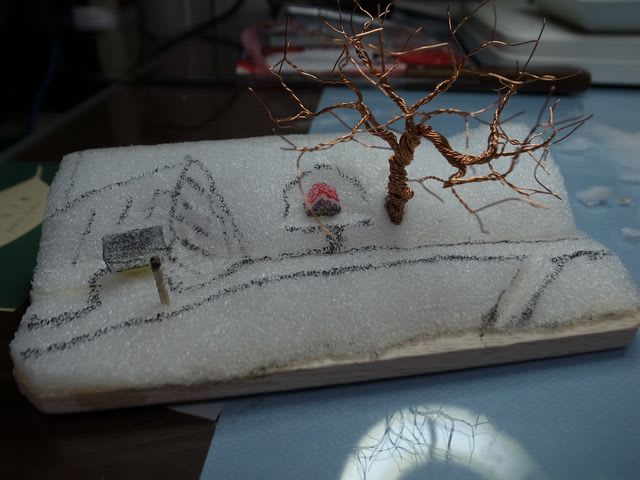

■ ベンチと祠の作成

手元にあったバルサ材で作ってみたが、

素材の厚さが2mm程度ある。

ぼてっとしたメタボ仕上がりになってしまった。とりあえずは下地塗装をしておいたが。

土手に置いたがスケール感がヘン

計算してみると、実寸換算で木材の厚さが30cmの板を使っていることになる。

ベンチや簡易な祠には使わない木材の厚さ。ありえないでしょ

プラ板を買うか、それなりの紙を使うかなのだが質感がねえ・・・

今回の物は使えません。 orz

会社に置いてあった菓子か何かの箱。竹を薄くそいだ板で編んである。

こいつはどうだろうか。繊維が見えるし屋根材とかに使えないかな・・

最近は何でも素材に見えてしょうがない。でも素材探しも面白い。(気を付けないとゴミ屋敷になるぞ)

■ 草素材の探査

あるサイトで「猫じゃらし」が草表現に良いとあったので探したら、道端に枯れた良いのがありました。

アクリルカラーで着色してみたが元地が金色っぽいので、光った緑色の草になった。

植えつけたらどのように見えるのかは不明だが、着色前に下地処理が必要に感じます。

枯れ草ならそのまま使えそう。

■ 地面色の混色について

今回、ジオアースカラーを自分で作って塗ってみたのだが、いろいろ勉強になった。

反省1

黄土色を濃いままで非舗装道路に塗ってしまったこと。本当はもっと白っぽいです。白と混色してかなり薄めましょう。

反省2

土手の下地に「薄黄土色」と「暗い緑」と「薄い黒」を大きめの刷毛で乗せていったのだが、緑が多いと不自然。苔むした地面になる。

反省3

白色を残さないこと。かなり薄めた色を塗り残しなく置くこと。

筆は一本で黄土、黒、緑の順に洗わず使うと色が混ざってよさげです。

■ 混色ガイドの作成

絵をかくのは20年ぶり。それ以前にもまともに勉強したこともないので、色を作る知識がない。

特に微妙な色はお手上げになりそう。

とうことでネットを探して混色ガイドを作成してみた。

カラープリンタが使えないので、PDF化してコンビニで印刷してみます。

■ ターフの散布

今回は筆でボンド水を塗っておいたが、霧吹きで撒くのが一般的なのかな。

反省1

指で撒くとむらになりやすく、離すと狙いが定められない。歩道などはマスキングテープを使って塗布しない場所をはっきり指定することも必要かと。

茶こしを使ってみましょうね。

反省2

茶色、濃い緑、明るい緑を重ねていったのだが、ボンド水が乾かない間に次を筆で乗せるとダマになってしまう。(それはそれで立体的になってイイのかも)

渾然一体になると、何をどう撒いたのか判らなくなる。

毎回完全に乾燥してから重ね散布するのが正解ですが、日数がかかるのが難点。

修業を重ねれば撒いた様子で出来上がりが予想できるようになるとは思います。

反省3

設計段階で、明るい色、暗い色の配色をしっかり考えておかないといけない。

ということは、それなりの事前観察と地形と植生の知識が必要です。

ボンド水の霧吹きはイマイチのようです。

桜の場合は、中までボンド水が浸透するので増々良くないかも。

実験しかないですね。 でも紆余曲折あったけど、

結局そこそこの仕上がりになったのはちょっとびっくり。