16日(金)。昨日の朝日夕刊「CD展望」コーナーは、矢澤孝樹氏が「『レコ芸』 育んだ論ずる文化」という見出しのもと、今月20日発売の7月号をもって休刊する月刊誌「レコード芸術」について書いています 超略すると以下の通りです

超略すると以下の通りです

「日本の音楽業界の屋台骨であり続けた『レコ芸』の休刊は、あまりに突然だった 私を含む一部の執筆者陣が、存続を求める署名運動を起こしたのも、衝撃のゆえである

私を含む一部の執筆者陣が、存続を求める署名運動を起こしたのも、衝撃のゆえである 再生媒体の主流がLPからCDへと移り変わった1970~80年代、録音を通じてクラシック音楽に親しんだ身に『レコ芸』は規範であり、基準だった

再生媒体の主流がLPからCDへと移り変わった1970~80年代、録音を通じてクラシック音楽に親しんだ身に『レコ芸』は規範であり、基準だった 休刊の理由には、雑誌というメディアの失速、CDの退潮といった時代的要因もある。雑誌として、誌面の更新が新たな読者を呼び込めたか

休刊の理由には、雑誌というメディアの失速、CDの退潮といった時代的要因もある。雑誌として、誌面の更新が新たな読者を呼び込めたか 執筆者に女性が少なく、中心読者も中高年男性に偏っていなかったか

執筆者に女性が少なく、中心読者も中高年男性に偏っていなかったか そうした反省点もあるはずだ。しかし確かなことは、録音を中心として論ずる文化を育む集合知の場が、『レコ芸』とともに確実に失われるということである

そうした反省点もあるはずだ。しかし確かなことは、録音を中心として論ずる文化を育む集合知の場が、『レコ芸』とともに確実に失われるということである その影響はおそらく、いま想像されている以上に深く、大きい。新しい時代の場が必要だ。最後の『レコ芸』、その特集のタイトルは『はじまりの交響曲』である

その影響はおそらく、いま想像されている以上に深く、大きい。新しい時代の場が必要だ。最後の『レコ芸』、その特集のタイトルは『はじまりの交響曲』である 」

」

私も1970年代から90年代にかけて定期的に「レコ芸」を読んできた一読者として、寂しいものがあります 吉田秀和、宇野功芳をはじめ音楽評論家の皆さんから大きな影響を受けてきました

吉田秀和、宇野功芳をはじめ音楽評論家の皆さんから大きな影響を受けてきました 「レコ芸」は音楽を言葉として捉え、表現する上での学校のようなものでした

「レコ芸」は音楽を言葉として捉え、表現する上での学校のようなものでした 矢澤氏は「録音を中心として論ずる文化を育む集合知の『新しい時代の場』が必要だ」と述べていますが、その「場」とは、時代の流れからして雑誌などの紙媒体ではないように思えます

矢澤氏は「録音を中心として論ずる文化を育む集合知の『新しい時代の場』が必要だ」と述べていますが、その「場」とは、時代の流れからして雑誌などの紙媒体ではないように思えます 私はLPやCD置き場のスペース上の理由から、録音媒体中心主義からライブ演奏中心主義に移行したため、現在では レコ芸を読む機会がありませんが、最終号の特集『はじまりの交響曲』でどのようなことが語られるのか、読んでみようと思います

私はLPやCD置き場のスペース上の理由から、録音媒体中心主義からライブ演奏中心主義に移行したため、現在では レコ芸を読む機会がありませんが、最終号の特集『はじまりの交響曲』でどのようなことが語られるのか、読んでみようと思います

ということで、わが家に来てから今日で3076日目を迎え、ロシア政府とロシア軍を声高に批判した5月、ワグネルの創設者プリゴジンに対するロシア人の関心は急上昇、インターネットでの検索回数はプーチンの2倍を超えた というニュースを見て感想を述べるモコタロです

プリゴジンは戦争で飯を食っているが 無能なロシア軍に喰ってかかってるからね

昨日、夕食に「サーロインステーキ」を焼きました ステーキは久しぶりですが、柔らかくて美味しかったです

ステーキは久しぶりですが、柔らかくて美味しかったです

7月20日(木)19時から東京藝大奏楽堂で開かれる東京藝大シンフォニーオーケストラ「プロムナード・コンサート16」のチケットを取りました プログラムは①モーツアルト:歌劇「魔笛」より序曲、②同「交響曲第39番 変ホ長調 K.543」、③リヒャルト・シュトラウス「13管楽器のためのセレナーデ 作品7」、④モーツアルト:歌劇「ドン・ジョバンニ」より序曲、⑤リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン 作品20」です

プログラムは①モーツアルト:歌劇「魔笛」より序曲、②同「交響曲第39番 変ホ長調 K.543」、③リヒャルト・シュトラウス「13管楽器のためのセレナーデ 作品7」、④モーツアルト:歌劇「ドン・ジョバンニ」より序曲、⑤リヒャルト・シュトラウス:交響詩「ドン・ファン 作品20」です 指揮は藝大非常勤講師の現田茂夫です

指揮は藝大非常勤講師の現田茂夫です

なお「東京藝大シンフォニーオーケストラ」は音楽学部の2~4年生の弦・管・打楽器専攻生を主体として編成されたオーケストラです 一方「藝大フィルハーモニア管弦楽団」は東京藝大に所属するプロのオーケストラです

一方「藝大フィルハーモニア管弦楽団」は東京藝大に所属するプロのオーケストラです

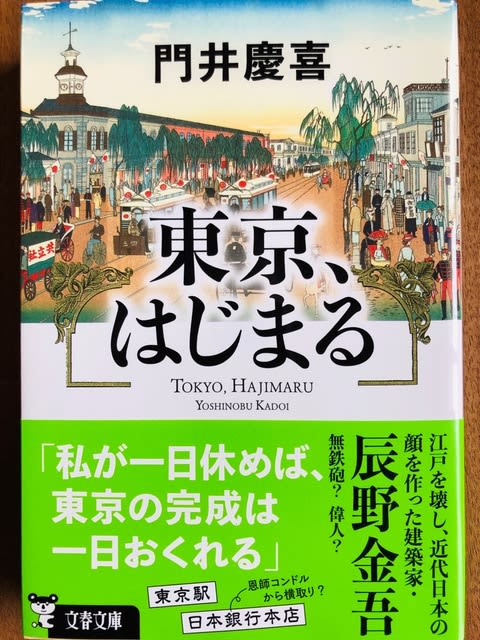

門井慶喜著「東京、はじまる」(文春文庫)を読み終わりました 門井慶喜は1971年 群馬県生まれ。同志社大学文学部卒。2003年「キッドナッパーズ」で第42回オール読物推理小説新人賞を受賞。2016年「マジカル・ヒストリー・ツアー」で第69回 日本推理作家協会賞(評論その他の部門)を受賞。2018年「銀河鉄道の父」で第158回直木賞を受賞

門井慶喜は1971年 群馬県生まれ。同志社大学文学部卒。2003年「キッドナッパーズ」で第42回オール読物推理小説新人賞を受賞。2016年「マジカル・ヒストリー・ツアー」で第69回 日本推理作家協会賞(評論その他の部門)を受賞。2018年「銀河鉄道の父」で第158回直木賞を受賞

本書は「日本銀行本店」や「東京駅舎」をはじめ近代国家の形を造り続けた日本の近代建築の父・辰野金吾の波乱万丈の生涯を綴った小説です

物語は明治16年(1883年=今から140年前)の横浜。辰野金吾が3年ぶりに日本の地を踏みしめた場面から始まります 金吾は官立の工部大学校造家学科(後の東大工学部)の第1期首席となり、日本の建築界では初めて国費留学生として、師匠ジョサイア・コンドルの祖国イギリスに逗留していたのでした

金吾は官立の工部大学校造家学科(後の東大工学部)の第1期首席となり、日本の建築界では初めて国費留学生として、師匠ジョサイア・コンドルの祖国イギリスに逗留していたのでした もうすぐ30歳を迎える金吾はイギリスの建築を見てきた経験から、日本の復興について焦りを感じていました

もうすぐ30歳を迎える金吾はイギリスの建築を見てきた経験から、日本の復興について焦りを感じていました 出迎えに来てくれた大学以前からの親友・曾禰達蔵(そね たつぞう)に「ぜひ東京に沢山の斬新な建物を造ってくれ

出迎えに来てくれた大学以前からの親友・曾禰達蔵(そね たつぞう)に「ぜひ東京に沢山の斬新な建物を造ってくれ 」と声をかけられると、「ちがうなあ、柄が小さすぎる。そこは東京”に”じゃない。東京”を”とすべきじゃないか、曽禰君

」と声をかけられると、「ちがうなあ、柄が小さすぎる。そこは東京”に”じゃない。東京”を”とすべきじゃないか、曽禰君 一つ一つの物件など、しょせん長い道のりの一里塚。私はつまり、最後には、東京そのものを建築する

一つ一つの物件など、しょせん長い道のりの一里塚。私はつまり、最後には、東京そのものを建築する 東京の街づくりはすでに始まっている。私が1日休めば、その完成は1日遅れるんだ

東京の街づくりはすでに始まっている。私が1日休めば、その完成は1日遅れるんだ 」と宣言し、列強に負けない首都東京を日本人の手で造る覚悟を表明します

」と宣言し、列強に負けない首都東京を日本人の手で造る覚悟を表明します

物語前半の白眉は「鹿鳴館」や「上野博物館」「ニコライ堂」などの建築で有名な恩師コンドルが「日本銀行本店」の建築を請け負うことが決まっていたのに、首相の伊藤博文に直談判して仕事を奪い取ってしまうシーンです 「もしコンドルが仕事を請け負うことになれば、日本人はいつまで経っても自らの手で東京の復興はできない

「もしコンドルが仕事を請け負うことになれば、日本人はいつまで経っても自らの手で東京の復興はできない ここは何としても日本人の手で建築するのだ」という悲壮感や使命感が伝わってきます

ここは何としても日本人の手で建築するのだ」という悲壮感や使命感が伝わってきます

物語後半の白眉は「東京駅舎」の建築です 民間によってばらばらに運営されていた鉄道を政府が一手に買い上げ、離れ離れになっていた路線を一本に繋ぐことになりました

民間によってばらばらに運営されていた鉄道を政府が一手に買い上げ、離れ離れになっていた路線を一本に繋ぐことになりました 政府によって選ばれたエリアは「丸の内」で、皇居の真ん前でした。金吾は、日本銀行本店は堅牢なドイツ式バロック様式を採用しましたが、東京駅舎は18世紀から19世紀のイギリスで流行した「クイーン・アン様式」と呼ばれるルネッサンス様式をアレンジして取り入れました

政府によって選ばれたエリアは「丸の内」で、皇居の真ん前でした。金吾は、日本銀行本店は堅牢なドイツ式バロック様式を採用しましたが、東京駅舎は18世紀から19世紀のイギリスで流行した「クイーン・アン様式」と呼ばれるルネッサンス様式をアレンジして取り入れました 日銀本店では「威厳」を重視しましたが、東京駅舎では「美」を重視したのです

日銀本店では「威厳」を重視しましたが、東京駅舎では「美」を重視したのです

金吾はその後、日本銀行の全国の支店、両国国技館、大阪株式取引所、東京米穀取引所など数多くの建築を手がけました

金吾には妻・秀子との間に須磨子、隆、保、健吉という4人の子供がいましたが、長男の隆は最初東京帝国大学法科大学(東大法学部)に入学し、卒業後、東大文科大学(東大文学部)に入り直し、大学院に進みました 辰野隆は、ゆくゆく学位論文「ボオドレエル研究序説」などによってフランス文学の研究、紹介の第一人者となり、ボーマルシェの「フィガロの結婚」の名訳者と謳われることになり、さらにはその門下から三好達治、小林秀雄、中村光夫などの詩人、評論家、研究者らを輩出して一時代をつくることになりました

辰野隆は、ゆくゆく学位論文「ボオドレエル研究序説」などによってフランス文学の研究、紹介の第一人者となり、ボーマルシェの「フィガロの結婚」の名訳者と謳われることになり、さらにはその門下から三好達治、小林秀雄、中村光夫などの詩人、評論家、研究者らを輩出して一時代をつくることになりました この本を読んで初めて知りました

この本を読んで初めて知りました

「講釈師 見てきたような 嘘を言い」という言葉がありますが、まるで門井氏が金吾の時代に遡って、直接目撃したかのように生き生きと人間としての辰野金吾を描いています 「銀河鉄道の父」が面白かったので買い求めましたが、期待通りの面白さでした

「銀河鉄道の父」が面白かったので買い求めましたが、期待通りの面白さでした