川崎市の南北流れている二ヶ領用水のシンボル的存在 「久地円筒分水」を巡った

「久地円筒分水」全景

二ヶ領用水は徳川家康の命を受け小泉次大夫が14年をかけ完成させた全長32kmの用水で別名「次大夫堀」と云われている

二ヶ領用水とは橘樹郡稲田領と川崎領を指しそこを流れる用水でありこの用水の恩恵によって上質の「稲毛米」を産した

この米は徳川三代将軍家光も食したと云われる

奥方左の久地堀 右の六ヶ村堀 手前の根方堀の3堀に分かれる 分水された川崎堀

久地円筒分水はサイホンの原理を利用して灌漑面積の割合に応じて4つの堀に分水している

完成は昭和16年で当時は画期的な手法であったそうだ

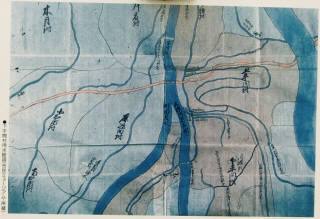

二ヶ領用水 久地円筒分水図

これより前は堰が設けておらず水争いがあったとか

そこで完成した100年後あたりで竹かごに石を詰め堰を設け分水をしたが洪水の度に流れていた(久地分量樋)

それでも水は農民の命であり水争いは絶えなかったと云う

右手の二ヶ領用水と平瀬川が合流

川崎堀 綱島街道「川崎市平和館」付近

水争いは各地で発生しているが「器は神奈川 水は静岡」と云う芦ノ湖の水争いを社会科で習ったことも久しい

大師堀 二ヶ領用水が鶴見川北岸一帯に流れる町田堀と別れた後の鹿島田付近

下平間用水絵図

水の配分で信玄が築いたとの伝説で「三分の一湧水」がある

戦国の世で水争いが絶えなかった3つの村へ堰の中に三角柱を置いて等分に水を配分したとしてその堰が残っている(3年前に訪れた)

山梨県北杜市長坂町の「三分の一湧水」 八ヶ岳南麓高原湧水群で日本名水百選に指定

今や当初の農業用水の目的は終え市民の憩いの場 散策路となっている

来年は この用水が完成して400年がたつ TVK朝の番組でも取り上げていた

この節目の時期に近々二ヶ領用水の沿堀を散策してみたい

「久地円筒分水」全景

二ヶ領用水は徳川家康の命を受け小泉次大夫が14年をかけ完成させた全長32kmの用水で別名「次大夫堀」と云われている

二ヶ領用水とは橘樹郡稲田領と川崎領を指しそこを流れる用水でありこの用水の恩恵によって上質の「稲毛米」を産した

この米は徳川三代将軍家光も食したと云われる

奥方左の久地堀 右の六ヶ村堀 手前の根方堀の3堀に分かれる 分水された川崎堀

久地円筒分水はサイホンの原理を利用して灌漑面積の割合に応じて4つの堀に分水している

完成は昭和16年で当時は画期的な手法であったそうだ

二ヶ領用水 久地円筒分水図

これより前は堰が設けておらず水争いがあったとか

そこで完成した100年後あたりで竹かごに石を詰め堰を設け分水をしたが洪水の度に流れていた(久地分量樋)

それでも水は農民の命であり水争いは絶えなかったと云う

右手の二ヶ領用水と平瀬川が合流

川崎堀 綱島街道「川崎市平和館」付近

水争いは各地で発生しているが「器は神奈川 水は静岡」と云う芦ノ湖の水争いを社会科で習ったことも久しい

大師堀 二ヶ領用水が鶴見川北岸一帯に流れる町田堀と別れた後の鹿島田付近

下平間用水絵図

水の配分で信玄が築いたとの伝説で「三分の一湧水」がある

戦国の世で水争いが絶えなかった3つの村へ堰の中に三角柱を置いて等分に水を配分したとしてその堰が残っている(3年前に訪れた)

山梨県北杜市長坂町の「三分の一湧水」 八ヶ岳南麓高原湧水群で日本名水百選に指定

今や当初の農業用水の目的は終え市民の憩いの場 散策路となっている

来年は この用水が完成して400年がたつ TVK朝の番組でも取り上げていた

この節目の時期に近々二ヶ領用水の沿堀を散策してみたい