保土ヶ谷宿

難所「権太坂」を目前に、旅人たちがひと息入れた宿。

また、幕末の時代になると開港した横浜港への交通の要となった。

保土ヶ谷宿は、東海道4つ目の宿場である。

宿場町としての町並み(宿内)は、現在の松原商店街入口付近(江戸方見附)から外川神社付近(上方見附)までの約2kmであった。

1)橘樹神社

創建は鎌倉時代初期。江戸時代は牛頭(ごず)天王社といい天王町の由来でもある。

大正時代に現在の橘樹神社となった。

本殿の裏手には横浜市内最古といわれる青面(しょうめん)金剛庚申塔がある。

2)旧帷子橋

江戸時代、東海道が帷子川(かたびらがわ)を渡る地点(今の天王町駅前公園)に架けられていた。絵画、歌や俳句に取り上げられ保土ヶ谷宿の代表的な風景となっている(広重の浮世絵には「新甼橋(しんまちばし)」とある)。

3)庚申塔

古東海道と相州道が交差するところに建っている。

4)神明社

平安時代末、当地は伊勢神宮の御領地として寄進され「榛谷御厨(はんがやのみくりや)」と呼ばれ、その鎮守として神明社が建立された。

5)天徳禅院

開山は安土桃山時代。本尊は運慶作といわれる地蔵菩薩坐像。土地の豪族、小野筑後守が帰依して建立した。

6)遍照寺

本尊の薬師如来像は横浜市指定文化財。念仏百万遍の供養塔がある。

7)金沢横町・其爪の句碑

金沢や鎌倉への分岐点。角に道案内の石碑が4基並んでいる。その中、右から3番目に保土ヶ谷の俳人・其爪(きそう)の句で「程ヶ谷の枝道曲がれ梅の花」と杉田梅林への道を示す碑がある。

8)帷子番所

ボランティアで行っている保土ヶ谷宿の案内所「帷子番所」。トイレの利用もできる。

9)立体模型と町並み図

保土ケ谷の建築家が作成した図面をもとに復元したもので、縮尺は180分の1。地元の市民倶楽部の指導のもと、小学校2校の6年生が分担。本陣を中心とした保土ケ谷宿の姿を復元している。

10)大仙寺

開山は平安時代中期といわれ区内で最も古い寺のひとつ。本陣をつとめた軽部家の菩提寺であり、旧東海道からは山門をくぐり参道が続いていた。

11)本陣・脇本陣跡

公用の宿泊・休憩施設として参勤交代の大名などに利用されたのが本陣・脇本陣である。その格式と引き換えに制約や出費も多く経営は必ずしも楽ではなかった。また、休息のみに利用された茶屋本陣もあった。

本陣は、代々苅部家がつとめた。現在は当時を偲ばせる門や土蔵が残っている。1870(明治3)年に軽部に改姓し、現在も在住。

苅部本陣の建物と門

脇本陣は藤屋、水屋、大金子屋の3軒があった。写真は脇本陣の一つ水屋跡である。

脇本陣跡

12)旅籠金子屋跡

格子戸や通用門が当時の旅籠の雰囲気を伝えている。現在の建物は1869(明治2)年の建築。

旅籠屋が元禄年間(1688~1704年)で37軒、天保13年(1842年)になると69軒もあった。

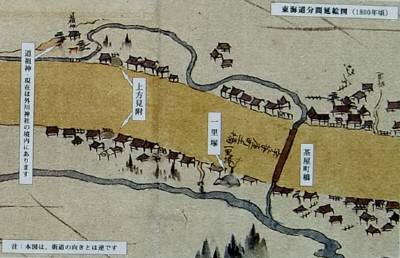

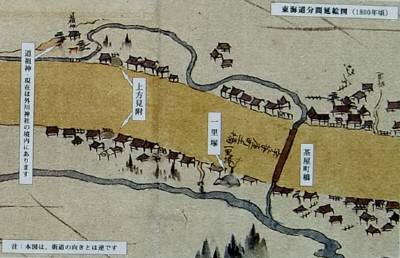

13)上方見附跡と一里塚

保土ヶ谷宿の京都(上方)側の出入口。一方で江戸見附もある。見附は、土盛をした土塁の上に竹木で矢来を組んだ構造で「土塁」とも呼ばれる。

松並木と同時期に街道の距離の目安として日本橋を起点に一里(約4km)ごとに築かれた。保土ヶ谷宿は八番目に位置する。

14)復興の松並

江戸幕府は、諸国の街道に松並を植えるよう命じた。以来、夏は木陰をつくり、冬は風雪を防ぎ、旅人の休息の場となった。

15)八幡神社

16)戸川神社

保土ヶ谷宿内の羽州湯殿山の講中の先達が、出羽三山の霊場を参拝し、(明治2)年この地に羽黒山麓の外川仙人大権現の分霊を勧請したもの。

高い塔が「出羽三山」供養塔 石像物の台座だろうか「駕籠屋中」と刻まれてい

る。街道筋らしい文字だ。

17)権太坂

昔は今より急坂で江戸からの旅人がはじめて出会う難所であった。一番坂と二番坂があり松並木が続き景色も良く富士が眺められ多くの浮世絵に描かれている。

18)投込み塚

昔の権田坂のきつさは半端なものではなく、行き倒れた人や牛馬を葬った場所があった。供養のために碑が建てられた。

19)境木地蔵

境木は、保土ヶ谷宿からも戸塚宿からも難所の坂を上り詰めたところにあり、疲れを休める数件の茶屋があって大変賑わった。境木の名を有名にしたものは境木地蔵で、江戸からの講中や道中の安全を祈る多くの旅人が参拝した。

20)萩原代官屋敷・萩原道場跡

萩原家は平戸の領主で代々旗本杉浦越前守の代官をつとめ、幕末の頃にはこの場所に道場を開いた。後に新選組局長になった近藤勇も他流試合に訪れたという。今は武家屋敷門と蔵が残る。

21)品濃一里塚

左右一対の原型を残している一里塚は県内ではここだけである。

一里塚(平戸側)の上は公園となっていて、片隅に庚申塔が祀られていた。

----これより品濃坂を経て戸塚宿の江戸方見附まで約4km----

【別ブログを閉鎖し編集掲載:2011.02.06散策】

難所「権太坂」を目前に、旅人たちがひと息入れた宿。

また、幕末の時代になると開港した横浜港への交通の要となった。

保土ヶ谷宿は、東海道4つ目の宿場である。

宿場町としての町並み(宿内)は、現在の松原商店街入口付近(江戸方見附)から外川神社付近(上方見附)までの約2kmであった。

1)橘樹神社

創建は鎌倉時代初期。江戸時代は牛頭(ごず)天王社といい天王町の由来でもある。

大正時代に現在の橘樹神社となった。

本殿の裏手には横浜市内最古といわれる青面(しょうめん)金剛庚申塔がある。

2)旧帷子橋

江戸時代、東海道が帷子川(かたびらがわ)を渡る地点(今の天王町駅前公園)に架けられていた。絵画、歌や俳句に取り上げられ保土ヶ谷宿の代表的な風景となっている(広重の浮世絵には「新甼橋(しんまちばし)」とある)。

3)庚申塔

古東海道と相州道が交差するところに建っている。

4)神明社

平安時代末、当地は伊勢神宮の御領地として寄進され「榛谷御厨(はんがやのみくりや)」と呼ばれ、その鎮守として神明社が建立された。

5)天徳禅院

開山は安土桃山時代。本尊は運慶作といわれる地蔵菩薩坐像。土地の豪族、小野筑後守が帰依して建立した。

6)遍照寺

本尊の薬師如来像は横浜市指定文化財。念仏百万遍の供養塔がある。

7)金沢横町・其爪の句碑

金沢や鎌倉への分岐点。角に道案内の石碑が4基並んでいる。その中、右から3番目に保土ヶ谷の俳人・其爪(きそう)の句で「程ヶ谷の枝道曲がれ梅の花」と杉田梅林への道を示す碑がある。

8)帷子番所

ボランティアで行っている保土ヶ谷宿の案内所「帷子番所」。トイレの利用もできる。

9)立体模型と町並み図

保土ケ谷の建築家が作成した図面をもとに復元したもので、縮尺は180分の1。地元の市民倶楽部の指導のもと、小学校2校の6年生が分担。本陣を中心とした保土ケ谷宿の姿を復元している。

10)大仙寺

開山は平安時代中期といわれ区内で最も古い寺のひとつ。本陣をつとめた軽部家の菩提寺であり、旧東海道からは山門をくぐり参道が続いていた。

11)本陣・脇本陣跡

公用の宿泊・休憩施設として参勤交代の大名などに利用されたのが本陣・脇本陣である。その格式と引き換えに制約や出費も多く経営は必ずしも楽ではなかった。また、休息のみに利用された茶屋本陣もあった。

本陣は、代々苅部家がつとめた。現在は当時を偲ばせる門や土蔵が残っている。1870(明治3)年に軽部に改姓し、現在も在住。

苅部本陣の建物と門

脇本陣は藤屋、水屋、大金子屋の3軒があった。写真は脇本陣の一つ水屋跡である。

脇本陣跡

12)旅籠金子屋跡

格子戸や通用門が当時の旅籠の雰囲気を伝えている。現在の建物は1869(明治2)年の建築。

旅籠屋が元禄年間(1688~1704年)で37軒、天保13年(1842年)になると69軒もあった。

13)上方見附跡と一里塚

保土ヶ谷宿の京都(上方)側の出入口。一方で江戸見附もある。見附は、土盛をした土塁の上に竹木で矢来を組んだ構造で「土塁」とも呼ばれる。

松並木と同時期に街道の距離の目安として日本橋を起点に一里(約4km)ごとに築かれた。保土ヶ谷宿は八番目に位置する。

14)復興の松並

江戸幕府は、諸国の街道に松並を植えるよう命じた。以来、夏は木陰をつくり、冬は風雪を防ぎ、旅人の休息の場となった。

15)八幡神社

16)戸川神社

保土ヶ谷宿内の羽州湯殿山の講中の先達が、出羽三山の霊場を参拝し、(明治2)年この地に羽黒山麓の外川仙人大権現の分霊を勧請したもの。

高い塔が「出羽三山」供養塔 石像物の台座だろうか「駕籠屋中」と刻まれてい

る。街道筋らしい文字だ。

17)権太坂

昔は今より急坂で江戸からの旅人がはじめて出会う難所であった。一番坂と二番坂があり松並木が続き景色も良く富士が眺められ多くの浮世絵に描かれている。

18)投込み塚

昔の権田坂のきつさは半端なものではなく、行き倒れた人や牛馬を葬った場所があった。供養のために碑が建てられた。

19)境木地蔵

境木は、保土ヶ谷宿からも戸塚宿からも難所の坂を上り詰めたところにあり、疲れを休める数件の茶屋があって大変賑わった。境木の名を有名にしたものは境木地蔵で、江戸からの講中や道中の安全を祈る多くの旅人が参拝した。

20)萩原代官屋敷・萩原道場跡

萩原家は平戸の領主で代々旗本杉浦越前守の代官をつとめ、幕末の頃にはこの場所に道場を開いた。後に新選組局長になった近藤勇も他流試合に訪れたという。今は武家屋敷門と蔵が残る。

21)品濃一里塚

左右一対の原型を残している一里塚は県内ではここだけである。

一里塚(平戸側)の上は公園となっていて、片隅に庚申塔が祀られていた。

----これより品濃坂を経て戸塚宿の江戸方見附まで約4km----

【別ブログを閉鎖し編集掲載:2011.02.06散策】