平間街道のガス橋を渡る。

東京都に入ると道の両側に建つ高いビルが迎えてくれる。左はキャノンの本社ビル、右は高層マンション群。

キャノン本社にははるか昔にお邪魔した事がある。戦後間もない時代にはナベ、釜を造っていたことがあったと会社案内で話されていた記憶がある。今は当時に比べ敷地に多くのビルがニョキニョキ建っている。

右手は今やマンション群に代わっているが、私の中での記憶の風景は、スレート造りの工場群であった。社名も忘れたがその工場群の1社にお邪魔したのは何時のことだったか。お土産に分厚いシステム手帳を頂いた記憶だけが残っている。

マンション群の先にクリーニングの白洋舎がある。古い話であるが、母の用で父のワイシャツのクリーニングに古いガス橋を渡って何回か訪れたことがある。当時は近くにクリーニング店がなく、ましてや現在のような取次店もなかったのではるばるここまで足を運んだのだ。クリーニング屋の八ちゃん(お笑い三人組)がご用聞きに来てくれれば便利だったのだが。

白洋舎は工場と店が当時もあったが、その店の位置ははるか昔と変わっていない。

キャノンの角を左に曲ってすぐに右の路地に入る。六所神社と蓮光寺が道を隔てて建っている。

六所神社は1234(文暦元)年に、荏原左衛門義宗が多摩川の下流に六柱の神を祀ったのが始まりと伝えられ、江戸期には下丸子村の鎮守となっていた。

カメラで社殿を撮っていると変なにおいは漂ってきた。地面をよく見ると銀杏が多数落ちている。今年もそんな季節になったのかとにじむ汗を拭きながら思った。

真言宗智山派寺院の壽福山蓮光院円満寺は、創建は不明であるが1574(天正2)年に没した僧侶が中興開山と云うから戦国時代終わりころの古刹である。山門は備前池田家の表門であったと伝えられる武家屋敷門が使用されている。この門は、1939(昭和14)年ごろ、この地にに移されたもので、江戸末期の建立と推定されていて、小大名(1~5万石)格の形式を良く伝えている稀少な文化財であると都の教育委員会が解説している。

工事中でシートに覆われていて見ることが出来なかった。本当に残念である。

寺の北側の道を歩いて東急多摩川線の下丸子駅に向かう。下丸子駅は上りと下りのホームに改札口がそれぞれ設けている。

多摩川堤通りの五差路に出ると正面の歯科クリニックの前に光明寺道標がたっている。1851(嘉永4)年に当地の村民6人によって寄進建立された。高さ142cm、頭の部分が少し欠けていて、欠けた部分は光明寺(こうみょうじ)に保管されているという。光明寺の道標のはずだが大師の文字が読み取れる。「善導大師霊場」と刻まれていたそうだ。

光明寺の入口を示す石標として建てられたものであるが、建っている場所が五辻のため、他の四方向の行き先を示す道標も兼ねている。

ここから環八通りに出る。遠くからサイレンが聞こえてくる。救急車かパトカーかと思っていたら東京ガスの緊急車両が通過していった。むかし、この仕事をしていた中学校の同級生がいたが、彼の話ではサイレンを鳴らして走るのは気持ちの良いものだという。それはそうだろう、公務員でもない民間人がそこのけそこのけ車が通ると優越感の塊で抜き去って行くのだから。

この緊急車両を見ていて光明寺を忘れ次の藤森稲荷に向かってしまった。

藤森稲荷は環八通りを路地を隔てて建っていた。境内はこんもりと高くなっている。

境内には神社のいわれなどが書かれた案内板は見当たらぬが、文化・文政期(1804~29年)に編纂された地誌、新編武蔵風土記稿の光明寺の項に藤森稲荷神社の創建は書かれていないものの「稲荷社。大門前古松の傍にあり。藤森稲荷社と号す」と記載されているという。

一週間後、抜かしてしまった光明寺を訪れた。

天平年間(729~749)に開き、のちに空海が再興した七堂伽藍の大寺だったといわれる。江戸時代になって浄土宗に改宗した。環状8号線道路建設により寺域は縮小したが、山門、本堂などは往時の面影を留めている。

寺院の西側に細長い池が地図ではあり、これを見たかったのであるが、高い波型の塀に囲まれていて見ることが出来なかった。

この池は遠い昔に多摩川がこの地を流れていた名残だという。多摩川は勾配が急な川で、そのため古くから洪水が絶えず、「あばれ川」として知られていた。流れは姿を変えている。このことは多摩川の両岸に同じような地名があることでも解ることだ。

環八通りに戻ると六郷用水物語のタイトルで六郷用水に関する大きな案内板がたっている。それによると、

歴史物語 下丸子の分水口跡

このあたりが、六郷用水の下丸子方面の分水点で、六郷用水の西岸に石組のトンネルを築いて分流していた。水量は豊富で現在の下丸子一丁目付近一帯の水田を灌漑していたようだ。とある。

その下には、

女堀のみち 六郷用水物語

六郷用水とは、六郷領(現在の太田の平地地域)の灌漑を目的として江戸時代初期に幕府代官・小泉次大夫によって開削された農業用水である。

と書かれている。

六郷用水は稲毛・川崎領の二ヶ領用水路併行して開削した用水なので二ヶ領用水をかじったことがあり、大田区の学芸員の六郷用水についての講演も聞いたことがある。

この先も次大夫の生家跡や六郷用水碑もあると云うので今回の散策の楽しみのひとつである。

六郷用水の特筆が女堀である。ここから1.5kmほど北北西に行ったところに観蔵院と云う寺があるが、この前の堀の施工にあたって高低差が大きく難工事となった。そこで次大夫は女性を交え開削を進めて難工事を成し遂げ、女堀と云われるようになったという。

中原街道を歩いた際に女堀の訪れたことがある。

六郷用水の案内板からちょっと裏にはいったところに富士山の文化遺産を祝う絵が書かれている。

その先には2020年東京オリンピックの祝いが貼られいいる。

東急池上線の踏切を渡る。右に千鳥町駅がある。

歩道に六郷用水の案内の道しるべが埋め込まれている。

どうも六郷用水を埋め立てた道を歩いているようだ。

川崎市幸区では二ヶ領用水の道を歩くし、今回の散策は楽しくなってくる。

用水の道を歩いてゆくと次大夫の生家の案内板を見かける。

その先、千鳥いこい公園入口に六郷用水碑の石柱がある。その先も案内板が続く。

案内板の砂子(ひさご)の里では川崎の砂子に移り住んだことも記されている。

第二京浜を渡り、池上警察署の脇を進んでいく。昔はこの辺りを千本松と云ったそうだ。

まだまだ六郷用水の道を進むのだが平間街道とダブりか否かはっきりしない。

彼岸花が今が盛りと咲いている。

変則五差路となる。お題目塔とその裏に熊野神社と刻まれた板碑が祀られている。

この五差路で六郷用水道は右手を行き、平間街道は直進する。

池上図書館の北側を通る。

くず餅屋手前の平間街道 めずらしくアドバルーンが飛んでいたので写す

その次の辻右手に道標が置かれているくず餅屋がある。

道標の造立は1689(元禄9)年、徳川五代将軍綱吉の時代。石柱の正面に「是よりひたり・古川道・かわさき道」と方向が刻まれている。裏側には「是よりみき・こすきみち・新田道」とある。

この道標は、昔からこの位置にたっているという。

『平間街道を歩く』もこの道標に着いたことで、ひとつの区切りとなった。

「平間街道は近郷の農家が野菜を市場に運ぶため、大八車や牛車に積んで運んだ道である。池上本門寺参道入口にある酒屋・萬屋あたりは、商屋が建ち並び、池上警察署あたりまで町並みがあったと云う。」とある書物に書かれていたが、いつの時代なのかこの辺りはかなりの賑わいがあったようだ。

その先の店もくず餅屋で、この2軒と池上駅前にあるくず餅屋で、池上のくず餅屋御三家と呼ばれているそうだ。くず餅といえば川崎大師が有名だが、発祥はこちらだという。

平間街道を隔てて古い家並みが萬屋酒店である。茶屋として1875(明治8)年に建てられ、国登録有形文化財になっている。

平間街道は池上本門寺参道に突き当たる。

左折して参道を池上本門寺総門へと向かう。呑川(のみかわ)に架かる霊山橋手前の大きな『南無妙法蓮華経』のお題目碑は1811(文化8)年の建立。

元禄年間(1688~1703)に建てられた池上本門寺の総門を括って参道を上がる。

此経難持坂(しきょうなんじざか)と云う96段の石段である。ところどころ補修されているが加藤清正が寄進したという年代物の石段である。右脇には最近造られたおんな坂がジグザグに続いている。

清正は熱心な法華の信者で戦前の大堂(祖師堂)も清正が寄進したといい、大堂の近くに清正の銅像が戦前だが建っていたという。

右手には妙見堂の参道が続いている。

妙見堂は加藤清正の息女・瑶林院殿が夫君の現世安穏後生善処のために室町時代の開運除厄妙見大菩薩を1664(寛文4)年に奉安したお堂である。

現世安穏後生善処(げんせいあんのんごしょうぜんしょ)とは、法華経を信じる人は、現世では安穏に生活でき、後生ではよい世界に生まれるということ。

本門寺に戻る。

正面に仁王門(三門)が、安置されているはずの力士像は修理中で中は空っぽである。

その左手に鐘楼。今の梵鐘は戦後の鐘であるが、脇に戦災によって亀裂と歪みを生じた梵鐘が置かれている。

1647(正保4)年、加藤清正の息女が寄進した。

鐘楼の奥の霊寶殿の裏に清正の供養塔がたっている。

向かい側の墓所域には正室の層塔が祀られている。

この層塔は清正の夫人が逆修供養(ぎゃくしゅうくよう・生きている間に自分の死後に対して冥福を祈る法要のこと)のため、自らが1626(寛永3)年に造立した11層の石塔である。時の流れとともに、最上部にある金属製の相輪も失われ、8層を残すのみとなっている。初層に命日の1656(慶安3)年が追刻されている。

右には五重塔が建っている。高さ31.8m、空襲による焼失を免れたむかしの建築物である。徳川二代将軍秀忠の乳母が、秀忠の病気平癒御礼として建立したものである。

仁王門の奥が本堂である。

本堂の手前左の経蔵も古い建物だ。

本堂の奥が本殿になる。

本殿の前の道を東に進むと紅葉坂がある。

『新編武蔵風土記稿』には「紅葉坂、方丈の左の坂なり、裏門へ通う坂なり」と記されている。坂付近にはモミジの樹が多いことから、この名がついたのであろう。

西に進むと大坊坂(だいぼうざか)があって、この坂を下りた中段に宝塔に続く階段がある。

『新編武蔵風土記稿』に「大坊坂方丈の右の坂なり、大坊へ行く道なればこの名あり。」と記されている。本門坂下まで下ると大坊と呼ばれる本行寺がある。

宝塔は、日蓮の荼毘所と伝えられる。

本殿奥には非公開の松濤園があり、小堀遠州作の庭園がある。松濤園は幕末の西郷隆盛と勝海舟の会見した場所で、碑がたっているという。外観だけでもと探したが不明である。

墓所は大名墓が複数ヵ所あり、また、多くの有名人も眠っている。地図を頼りに探したが見つからなかった。お彼岸の前日に訪れたので業者が墓所を水圧をかけて掃除している光景を見た。

プロレスラー力道山の墓所 亡くなって今年は50年の節目の年 1963.12.15没(39歳)

池上本門寺は、鎌倉時代初期に当地を支配していた豪族・池上氏が日蓮を深く帰依し、屋敷跡に建立されたものだ。その後日蓮はこの地で死去したことから、池上本門寺は日蓮宗の大本山となった。

池上家はその後、池上本門寺周辺の土地を寄進して川崎に移り、海を埋め立てて新田の海中開発を行ったり、氷砂糖製造に必要な甘蔗(かんしょ)の栽培や魚の養殖など様々な事業を起こして当時の川崎の振興に努めた。開発した新田は池上新田と呼ばれ、現在も字名として残っている。

池上本門寺と川崎の関連について加筆しておく。

ここからは、池上線に乗って帰宅する。呑川には赤とんぼが数匹飛んでいる。明日はお彼岸の入り、熱くても秋である。

池上線と云えば、西嶋三重子さんが同名の歌を歌っている。40年ほど前の曲で、彼女の代表作になった。

哀愁を帯びた歌で、好きな一曲である。

それもあって、東急池上線は一度は乗ってみたかった電車である。

♪ 古い電車のドアのそば 二人は黙って 立っていた・・・

話す言葉をさがしながら すきま風にふるえて

じっと私を見つめながら ごめんねなんて言ったわ

泣いてはだめだと胸にきかせて 白いハンカチ握りしめたの

池上線が走る街に あなたは二度と来ないのね

池上線に揺られながら 今日も帰る私なの ♪

乗ってしまえば、何んの変哲もない東急電鉄の電車なのだが・・・。

「古い電車」なんて歌われた東急側から古い電車なんて走らせていません、なんて注意が来たとか。

西嶋さんは昨年(2012年)、『池上線』のアンサーソング『池上線ふたたび』をリリースしている。

この曲は、同年の池上線開業90周年まつりで初お披露目したそうだ。

♪ 池上線にゆられながら 私はあの日に帰ってゆく

あなたとなら死んでもいい そんな時代もあった ♪

『池上線』より少々テンポが速い曲で、想い出の池上線に乗った主人公(女性)が若い日に伝えられなかった恋心を想い出し歌っている。

池上本門寺から先、平間街道(旧池上道)は現在の池上通りをなぞったり、離れたりして品川宿に通じていた。

平間街道=旧池上道と云われているようだが、この先の道は平間街道と呼ばれていたのだろうか。江戸から池上本門寺に向かう道は池上道と呼ぶことが自然ではあるまいか。

この道、江戸時代になって東海道が発達してからも、鈴ヶ森の処刑場をさけて裏道の池上道(平間街道)を利用した人も多くいたと書かれてある。特にご婦人はこちらを選んだようである。

池上道は「平間街道・旧池上道・奥州街道・相州街道」などと呼ばれたりする。

この先の散策は「池上道を歩く(池上~品川宿)」に続く。

東京都に入ると道の両側に建つ高いビルが迎えてくれる。左はキャノンの本社ビル、右は高層マンション群。

キャノン本社にははるか昔にお邪魔した事がある。戦後間もない時代にはナベ、釜を造っていたことがあったと会社案内で話されていた記憶がある。今は当時に比べ敷地に多くのビルがニョキニョキ建っている。

右手は今やマンション群に代わっているが、私の中での記憶の風景は、スレート造りの工場群であった。社名も忘れたがその工場群の1社にお邪魔したのは何時のことだったか。お土産に分厚いシステム手帳を頂いた記憶だけが残っている。

マンション群の先にクリーニングの白洋舎がある。古い話であるが、母の用で父のワイシャツのクリーニングに古いガス橋を渡って何回か訪れたことがある。当時は近くにクリーニング店がなく、ましてや現在のような取次店もなかったのではるばるここまで足を運んだのだ。クリーニング屋の八ちゃん(お笑い三人組)がご用聞きに来てくれれば便利だったのだが。

白洋舎は工場と店が当時もあったが、その店の位置ははるか昔と変わっていない。

キャノンの角を左に曲ってすぐに右の路地に入る。六所神社と蓮光寺が道を隔てて建っている。

六所神社は1234(文暦元)年に、荏原左衛門義宗が多摩川の下流に六柱の神を祀ったのが始まりと伝えられ、江戸期には下丸子村の鎮守となっていた。

カメラで社殿を撮っていると変なにおいは漂ってきた。地面をよく見ると銀杏が多数落ちている。今年もそんな季節になったのかとにじむ汗を拭きながら思った。

真言宗智山派寺院の壽福山蓮光院円満寺は、創建は不明であるが1574(天正2)年に没した僧侶が中興開山と云うから戦国時代終わりころの古刹である。山門は備前池田家の表門であったと伝えられる武家屋敷門が使用されている。この門は、1939(昭和14)年ごろ、この地にに移されたもので、江戸末期の建立と推定されていて、小大名(1~5万石)格の形式を良く伝えている稀少な文化財であると都の教育委員会が解説している。

工事中でシートに覆われていて見ることが出来なかった。本当に残念である。

寺の北側の道を歩いて東急多摩川線の下丸子駅に向かう。下丸子駅は上りと下りのホームに改札口がそれぞれ設けている。

多摩川堤通りの五差路に出ると正面の歯科クリニックの前に光明寺道標がたっている。1851(嘉永4)年に当地の村民6人によって寄進建立された。高さ142cm、頭の部分が少し欠けていて、欠けた部分は光明寺(こうみょうじ)に保管されているという。光明寺の道標のはずだが大師の文字が読み取れる。「善導大師霊場」と刻まれていたそうだ。

光明寺の入口を示す石標として建てられたものであるが、建っている場所が五辻のため、他の四方向の行き先を示す道標も兼ねている。

ここから環八通りに出る。遠くからサイレンが聞こえてくる。救急車かパトカーかと思っていたら東京ガスの緊急車両が通過していった。むかし、この仕事をしていた中学校の同級生がいたが、彼の話ではサイレンを鳴らして走るのは気持ちの良いものだという。それはそうだろう、公務員でもない民間人がそこのけそこのけ車が通ると優越感の塊で抜き去って行くのだから。

この緊急車両を見ていて光明寺を忘れ次の藤森稲荷に向かってしまった。

藤森稲荷は環八通りを路地を隔てて建っていた。境内はこんもりと高くなっている。

境内には神社のいわれなどが書かれた案内板は見当たらぬが、文化・文政期(1804~29年)に編纂された地誌、新編武蔵風土記稿の光明寺の項に藤森稲荷神社の創建は書かれていないものの「稲荷社。大門前古松の傍にあり。藤森稲荷社と号す」と記載されているという。

一週間後、抜かしてしまった光明寺を訪れた。

天平年間(729~749)に開き、のちに空海が再興した七堂伽藍の大寺だったといわれる。江戸時代になって浄土宗に改宗した。環状8号線道路建設により寺域は縮小したが、山門、本堂などは往時の面影を留めている。

寺院の西側に細長い池が地図ではあり、これを見たかったのであるが、高い波型の塀に囲まれていて見ることが出来なかった。

この池は遠い昔に多摩川がこの地を流れていた名残だという。多摩川は勾配が急な川で、そのため古くから洪水が絶えず、「あばれ川」として知られていた。流れは姿を変えている。このことは多摩川の両岸に同じような地名があることでも解ることだ。

環八通りに戻ると六郷用水物語のタイトルで六郷用水に関する大きな案内板がたっている。それによると、

歴史物語 下丸子の分水口跡

このあたりが、六郷用水の下丸子方面の分水点で、六郷用水の西岸に石組のトンネルを築いて分流していた。水量は豊富で現在の下丸子一丁目付近一帯の水田を灌漑していたようだ。とある。

その下には、

女堀のみち 六郷用水物語

六郷用水とは、六郷領(現在の太田の平地地域)の灌漑を目的として江戸時代初期に幕府代官・小泉次大夫によって開削された農業用水である。

と書かれている。

六郷用水は稲毛・川崎領の二ヶ領用水路併行して開削した用水なので二ヶ領用水をかじったことがあり、大田区の学芸員の六郷用水についての講演も聞いたことがある。

この先も次大夫の生家跡や六郷用水碑もあると云うので今回の散策の楽しみのひとつである。

六郷用水の特筆が女堀である。ここから1.5kmほど北北西に行ったところに観蔵院と云う寺があるが、この前の堀の施工にあたって高低差が大きく難工事となった。そこで次大夫は女性を交え開削を進めて難工事を成し遂げ、女堀と云われるようになったという。

中原街道を歩いた際に女堀の訪れたことがある。

六郷用水の案内板からちょっと裏にはいったところに富士山の文化遺産を祝う絵が書かれている。

その先には2020年東京オリンピックの祝いが貼られいいる。

東急池上線の踏切を渡る。右に千鳥町駅がある。

歩道に六郷用水の案内の道しるべが埋め込まれている。

どうも六郷用水を埋め立てた道を歩いているようだ。

川崎市幸区では二ヶ領用水の道を歩くし、今回の散策は楽しくなってくる。

用水の道を歩いてゆくと次大夫の生家の案内板を見かける。

その先、千鳥いこい公園入口に六郷用水碑の石柱がある。その先も案内板が続く。

案内板の砂子(ひさご)の里では川崎の砂子に移り住んだことも記されている。

第二京浜を渡り、池上警察署の脇を進んでいく。昔はこの辺りを千本松と云ったそうだ。

まだまだ六郷用水の道を進むのだが平間街道とダブりか否かはっきりしない。

彼岸花が今が盛りと咲いている。

変則五差路となる。お題目塔とその裏に熊野神社と刻まれた板碑が祀られている。

この五差路で六郷用水道は右手を行き、平間街道は直進する。

池上図書館の北側を通る。

くず餅屋手前の平間街道 めずらしくアドバルーンが飛んでいたので写す

その次の辻右手に道標が置かれているくず餅屋がある。

道標の造立は1689(元禄9)年、徳川五代将軍綱吉の時代。石柱の正面に「是よりひたり・古川道・かわさき道」と方向が刻まれている。裏側には「是よりみき・こすきみち・新田道」とある。

この道標は、昔からこの位置にたっているという。

『平間街道を歩く』もこの道標に着いたことで、ひとつの区切りとなった。

「平間街道は近郷の農家が野菜を市場に運ぶため、大八車や牛車に積んで運んだ道である。池上本門寺参道入口にある酒屋・萬屋あたりは、商屋が建ち並び、池上警察署あたりまで町並みがあったと云う。」とある書物に書かれていたが、いつの時代なのかこの辺りはかなりの賑わいがあったようだ。

その先の店もくず餅屋で、この2軒と池上駅前にあるくず餅屋で、池上のくず餅屋御三家と呼ばれているそうだ。くず餅といえば川崎大師が有名だが、発祥はこちらだという。

平間街道を隔てて古い家並みが萬屋酒店である。茶屋として1875(明治8)年に建てられ、国登録有形文化財になっている。

平間街道は池上本門寺参道に突き当たる。

左折して参道を池上本門寺総門へと向かう。呑川(のみかわ)に架かる霊山橋手前の大きな『南無妙法蓮華経』のお題目碑は1811(文化8)年の建立。

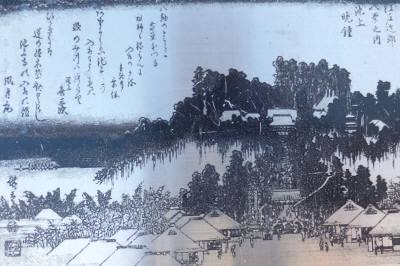

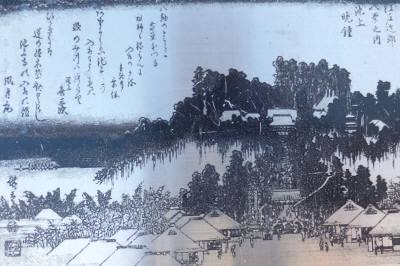

案内板に描かれている江戸近郊八景の内 池上晩鐘(広重)

元禄年間(1688~1703)に建てられた池上本門寺の総門を括って参道を上がる。

此経難持坂(しきょうなんじざか)と云う96段の石段である。ところどころ補修されているが加藤清正が寄進したという年代物の石段である。右脇には最近造られたおんな坂がジグザグに続いている。

清正は熱心な法華の信者で戦前の大堂(祖師堂)も清正が寄進したといい、大堂の近くに清正の銅像が戦前だが建っていたという。

右手には妙見堂の参道が続いている。

妙見堂は加藤清正の息女・瑶林院殿が夫君の現世安穏後生善処のために室町時代の開運除厄妙見大菩薩を1664(寛文4)年に奉安したお堂である。

現世安穏後生善処(げんせいあんのんごしょうぜんしょ)とは、法華経を信じる人は、現世では安穏に生活でき、後生ではよい世界に生まれるということ。

本門寺に戻る。

正面に仁王門(三門)が、安置されているはずの力士像は修理中で中は空っぽである。

その左手に鐘楼。今の梵鐘は戦後の鐘であるが、脇に戦災によって亀裂と歪みを生じた梵鐘が置かれている。

1647(正保4)年、加藤清正の息女が寄進した。

左の小さな鐘楼に亀裂が入った古い鐘楼が刻まれている

鐘楼の奥の霊寶殿の裏に清正の供養塔がたっている。

向かい側の墓所域には正室の層塔が祀られている。

この層塔は清正の夫人が逆修供養(ぎゃくしゅうくよう・生きている間に自分の死後に対して冥福を祈る法要のこと)のため、自らが1626(寛永3)年に造立した11層の石塔である。時の流れとともに、最上部にある金属製の相輪も失われ、8層を残すのみとなっている。初層に命日の1656(慶安3)年が追刻されている。

右には五重塔が建っている。高さ31.8m、空襲による焼失を免れたむかしの建築物である。徳川二代将軍秀忠の乳母が、秀忠の病気平癒御礼として建立したものである。

仁王門の奥が本堂である。

本堂の手前左の経蔵も古い建物だ。

本堂の奥が本殿になる。

本殿の前の道を東に進むと紅葉坂がある。

『新編武蔵風土記稿』には「紅葉坂、方丈の左の坂なり、裏門へ通う坂なり」と記されている。坂付近にはモミジの樹が多いことから、この名がついたのであろう。

西に進むと大坊坂(だいぼうざか)があって、この坂を下りた中段に宝塔に続く階段がある。

『新編武蔵風土記稿』に「大坊坂方丈の右の坂なり、大坊へ行く道なればこの名あり。」と記されている。本門坂下まで下ると大坊と呼ばれる本行寺がある。

宝塔は、日蓮の荼毘所と伝えられる。

本殿奥には非公開の松濤園があり、小堀遠州作の庭園がある。松濤園は幕末の西郷隆盛と勝海舟の会見した場所で、碑がたっているという。外観だけでもと探したが不明である。

墓所は大名墓が複数ヵ所あり、また、多くの有名人も眠っている。地図を頼りに探したが見つからなかった。お彼岸の前日に訪れたので業者が墓所を水圧をかけて掃除している光景を見た。

細川家墓所 松平家墓所

プロレスラー力道山の墓所 亡くなって今年は50年の節目の年 1963.12.15没(39歳)

池上本門寺は、鎌倉時代初期に当地を支配していた豪族・池上氏が日蓮を深く帰依し、屋敷跡に建立されたものだ。その後日蓮はこの地で死去したことから、池上本門寺は日蓮宗の大本山となった。

池上家はその後、池上本門寺周辺の土地を寄進して川崎に移り、海を埋め立てて新田の海中開発を行ったり、氷砂糖製造に必要な甘蔗(かんしょ)の栽培や魚の養殖など様々な事業を起こして当時の川崎の振興に努めた。開発した新田は池上新田と呼ばれ、現在も字名として残っている。

池上本門寺と川崎の関連について加筆しておく。

ここからは、池上線に乗って帰宅する。呑川には赤とんぼが数匹飛んでいる。明日はお彼岸の入り、熱くても秋である。

池上線と云えば、西嶋三重子さんが同名の歌を歌っている。40年ほど前の曲で、彼女の代表作になった。

哀愁を帯びた歌で、好きな一曲である。

それもあって、東急池上線は一度は乗ってみたかった電車である。

♪ 古い電車のドアのそば 二人は黙って 立っていた・・・

話す言葉をさがしながら すきま風にふるえて

じっと私を見つめながら ごめんねなんて言ったわ

泣いてはだめだと胸にきかせて 白いハンカチ握りしめたの

池上線が走る街に あなたは二度と来ないのね

池上線に揺られながら 今日も帰る私なの ♪

乗ってしまえば、何んの変哲もない東急電鉄の電車なのだが・・・。

「古い電車」なんて歌われた東急側から古い電車なんて走らせていません、なんて注意が来たとか。

西嶋さんは昨年(2012年)、『池上線』のアンサーソング『池上線ふたたび』をリリースしている。

この曲は、同年の池上線開業90周年まつりで初お披露目したそうだ。

♪ 池上線にゆられながら 私はあの日に帰ってゆく

あなたとなら死んでもいい そんな時代もあった ♪

『池上線』より少々テンポが速い曲で、想い出の池上線に乗った主人公(女性)が若い日に伝えられなかった恋心を想い出し歌っている。

池上本門寺から先、平間街道(旧池上道)は現在の池上通りをなぞったり、離れたりして品川宿に通じていた。

平間街道=旧池上道と云われているようだが、この先の道は平間街道と呼ばれていたのだろうか。江戸から池上本門寺に向かう道は池上道と呼ぶことが自然ではあるまいか。

この道、江戸時代になって東海道が発達してからも、鈴ヶ森の処刑場をさけて裏道の池上道(平間街道)を利用した人も多くいたと書かれてある。特にご婦人はこちらを選んだようである。

池上道は「平間街道・旧池上道・奥州街道・相州街道」などと呼ばれたりする。

この先の散策は「池上道を歩く(池上~品川宿)」に続く。