GW突入の週にJR鎌倉駅に降り立つ、改札口前は中高生の待ち合わせで溢れ返っていた。

本日の主目的は補陀落寺「平家の赤旗」を見ることだが、それだけではもったいないのでフジの花を鑑賞することにした。

◆補陀落寺 材木座6-7-31

源頼朝の祈願所として1181(養和元)年に創建されたと伝えられる。門前にも「源頼朝公御祈願所 補陀落寺」と刻まれた石柱がたっている。別名「竜巻寺」とも言われ、竜巻で大きな被害を受けたようだ。

玄関を入って左手に畳敷きの本堂と脇部屋がある。参拝客は訪れておらず、ひとり占めであった。

須弥壇には本尊の十一面観音像と数体の仏像。案内によると日光・月光菩薩像(運慶作)、釈迦如来像(行基作)、不動明王(平家打倒を祈願したと言われている)、頼朝像(四十二歳の自作と言われている)、頼朝位牌(征夷大将軍二品幕下頼朝神儀とあり文覚の書と言われている)となる。

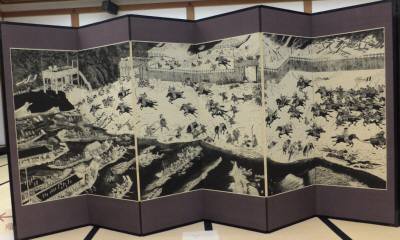

左手の和机の上に5つの額が置かれ、目的の赤旗は中央にあった。

もっと大きなものかと思っていたが、意外と小さい。平家の総大将宗盛が持っていた旗と説明が記されている。

源平最後の合戦「壇ノ浦の戦い」で敗れ捕虜となった平宗盛は義経によって鎌倉に護送された。但し、義経は頼朝の怒りをかい鎌倉には足を入れることが出来なかった。そこで「腰越状」とか「万福寺」が登場する。

赤旗は色あせて茶色となっており、「九萬八千軍神」と書かれている。清盛直筆とのことだが、文字の意味は?

余談であるが、水戸光圀が諸国漫遊ではないが、1674(延宝2)年5月に鎌倉の名所・旧跡を巡った際、家臣の者に記録させた「鎌倉日記」に、

『幅二布二尺アリ。長サマチマデ三尺五分、其下ハ切レテシレズ。地ハ赤布ニ、九萬八千軍神ト亭付アリ。』とこの赤旗が載っているようだ。

平家の旗の公開は、鎌倉市の案内でも「非公開」とされているが、鎌倉まつり~GWだけ公開されている様だ。その公開も年によっても期間が延びることもあるようだ。

また、本堂内の拝観は声をかけてくれればいつでも可能とのことだ。

フジをながめる

フジをながめる

先週末、フジの花の名所・亀戸天神に参ったが、神奈川にもフジの名所はなかろうかと調べると、鎌倉がヒットした。それではと「平家の赤旗」に引き続いてフジの花観賞で鎌倉を巡った。

◆別願寺 大町1-11-14

鎌倉における時宗の中心となった別願寺は、室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の菩提寺として栄えた。天正19年(1591)には徳川家康からも寺領を寄進され寺勢を誇ったが、次第に衰えていった。

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした四代鎌倉公方・足利持氏のものとされる供養塔(宝塔)がある。供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

立木仕立てのフジが有名。

◆安国論寺 大町4-4-11

日蓮宗の寺院、創建は1253(建長5)年。鎌倉時代の初期には、北条時政の屋敷・浜御所があった所。1253(建長5)年、安房から鎌倉に入った日蓮上人が松葉が谷に来て、初めて草庵を結んだ所のひとつで、北条時頼に建白した「立正安国論」を執筆した岩屋がある。

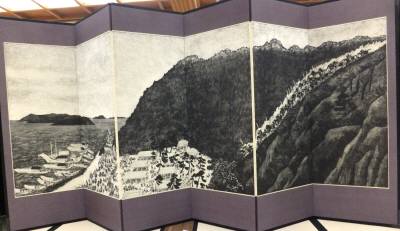

付近の山フジ

今回の鎌倉散歩も全てスマホのナビ頼りに歩いたのだが、安国論寺から浄明寺へと北上する際に、東日本大地震以来通行止めの釈迦堂切通を案内された。以前鎌倉七口で切通巡りをしてここは通行止めなことを承知しており、案内は釈迦堂切通方向に向かっているが、きっと手前で迂回してくれるだろうと思って進んで行った。しかし結局は迂回せずに通行止めの切通に突き当たった。御蔭で40分近く無駄に歩くことになる。4年も前に通行止めになった道を未だに案内するとはなんと不親切だ。近くの方は不便ではないのかな。

◆浄妙寺 浄明寺3-8-31

鎌倉五山第五位の禅宗の寺で、室町時代は境内に23の塔頭を持つ大寺院であった。

付近の山フジ

◆光触寺 十二所793

時宗の開祖・一遍上人が開基と伝えられる。

藤棚は光触寺奥の道路わき。

◆浄明寺四丁目付近の山フジ

◆瑞泉寺 二階堂710

鎌倉公方の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ格式ある寺院。

開山の夢想国師は作庭にも才を発揮し、仏殿背後の庭園は国の名勝と指定されている。

付近の山フジ

◆鎌倉宮カントリーテニスクラブ付近 二階堂148

◆鶴岡八幡宮 雪ノ下2-1-31

八幡宮の源氏池の畔に藤棚がある。

跡で知ったのだが、白フジの棚も旗上弁財天にあったのだ。すぐそばを歩いていたのに気がつかなかった。残念。

段葛は来年3月まで改修中で、囲いのボードにはプリント写真が貼られている。

本日の主目的は補陀落寺「平家の赤旗」を見ることだが、それだけではもったいないのでフジの花を鑑賞することにした。

◆補陀落寺 材木座6-7-31

源頼朝の祈願所として1181(養和元)年に創建されたと伝えられる。門前にも「源頼朝公御祈願所 補陀落寺」と刻まれた石柱がたっている。別名「竜巻寺」とも言われ、竜巻で大きな被害を受けたようだ。

玄関を入って左手に畳敷きの本堂と脇部屋がある。参拝客は訪れておらず、ひとり占めであった。

須弥壇には本尊の十一面観音像と数体の仏像。案内によると日光・月光菩薩像(運慶作)、釈迦如来像(行基作)、不動明王(平家打倒を祈願したと言われている)、頼朝像(四十二歳の自作と言われている)、頼朝位牌(征夷大将軍二品幕下頼朝神儀とあり文覚の書と言われている)となる。

左手の和机の上に5つの額が置かれ、目的の赤旗は中央にあった。

もっと大きなものかと思っていたが、意外と小さい。平家の総大将宗盛が持っていた旗と説明が記されている。

源平最後の合戦「壇ノ浦の戦い」で敗れ捕虜となった平宗盛は義経によって鎌倉に護送された。但し、義経は頼朝の怒りをかい鎌倉には足を入れることが出来なかった。そこで「腰越状」とか「万福寺」が登場する。

赤旗は色あせて茶色となっており、「九萬八千軍神」と書かれている。清盛直筆とのことだが、文字の意味は?

余談であるが、水戸光圀が諸国漫遊ではないが、1674(延宝2)年5月に鎌倉の名所・旧跡を巡った際、家臣の者に記録させた「鎌倉日記」に、

『幅二布二尺アリ。長サマチマデ三尺五分、其下ハ切レテシレズ。地ハ赤布ニ、九萬八千軍神ト亭付アリ。』とこの赤旗が載っているようだ。

平家の旗の公開は、鎌倉市の案内でも「非公開」とされているが、鎌倉まつり~GWだけ公開されている様だ。その公開も年によっても期間が延びることもあるようだ。

また、本堂内の拝観は声をかけてくれればいつでも可能とのことだ。

フジをながめる

フジをながめる先週末、フジの花の名所・亀戸天神に参ったが、神奈川にもフジの名所はなかろうかと調べると、鎌倉がヒットした。それではと「平家の赤旗」に引き続いてフジの花観賞で鎌倉を巡った。

◆別願寺 大町1-11-14

鎌倉における時宗の中心となった別願寺は、室町時代には足利一族が深く信仰し、鎌倉公方代々の菩提寺として栄えた。天正19年(1591)には徳川家康からも寺領を寄進され寺勢を誇ったが、次第に衰えていった。

境内には、室町幕府に対して「永享の乱」を起こした四代鎌倉公方・足利持氏のものとされる供養塔(宝塔)がある。供養塔には、持氏の怒りを鎮めるため、四方に鳥居の浮彫りが施されている。

立木仕立てのフジが有名。

◆安国論寺 大町4-4-11

日蓮宗の寺院、創建は1253(建長5)年。鎌倉時代の初期には、北条時政の屋敷・浜御所があった所。1253(建長5)年、安房から鎌倉に入った日蓮上人が松葉が谷に来て、初めて草庵を結んだ所のひとつで、北条時頼に建白した「立正安国論」を執筆した岩屋がある。

付近の山フジ

今回の鎌倉散歩も全てスマホのナビ頼りに歩いたのだが、安国論寺から浄明寺へと北上する際に、東日本大地震以来通行止めの釈迦堂切通を案内された。以前鎌倉七口で切通巡りをしてここは通行止めなことを承知しており、案内は釈迦堂切通方向に向かっているが、きっと手前で迂回してくれるだろうと思って進んで行った。しかし結局は迂回せずに通行止めの切通に突き当たった。御蔭で40分近く無駄に歩くことになる。4年も前に通行止めになった道を未だに案内するとはなんと不親切だ。近くの方は不便ではないのかな。

◆浄妙寺 浄明寺3-8-31

鎌倉五山第五位の禅宗の寺で、室町時代は境内に23の塔頭を持つ大寺院であった。

付近の山フジ

◆光触寺 十二所793

時宗の開祖・一遍上人が開基と伝えられる。

藤棚は光触寺奥の道路わき。

◆浄明寺四丁目付近の山フジ

◆瑞泉寺 二階堂710

鎌倉公方の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ格式ある寺院。

開山の夢想国師は作庭にも才を発揮し、仏殿背後の庭園は国の名勝と指定されている。

付近の山フジ

◆鎌倉宮カントリーテニスクラブ付近 二階堂148

◆鶴岡八幡宮 雪ノ下2-1-31

八幡宮の源氏池の畔に藤棚がある。

跡で知ったのだが、白フジの棚も旗上弁財天にあったのだ。すぐそばを歩いていたのに気がつかなかった。残念。

段葛は来年3月まで改修中で、囲いのボードにはプリント写真が貼られている。

訪れた日:2015.04.28