タイ焼きの起源を調べると、国立国会図書館のレファレンス協同データベースには次のように書かれている。

『たべもの起源事典』によると、1909(明治42)年、創業の浪花家総本店の初代神戸清次郎が創作したのがはじまりとしている。その経緯は、「今川焼きを始めたが一向に売れず、亀の形の亀焼きも失敗する。ところが、めでたいタイの姿にしたところ、(略)飛ぶように売れたという」と紹介している。

また、『東京たいやきめぐり』の「たいやき事はじめ」には、(関西から東京に出てきた)神戸清次郎が「焼き物の菓子をはじめる」とあり、その際に焼型として鯛を選んだとしている。なお、なぜ鯛型にしたかについては、「鯛は「めでたい」で縁起物につながる。そして、ほんものの鯛は庶民の口になかなか入らない高級品であった、それを模した」ことを理由としている。

なお、誕生の地について同書に「東京麹町で誕生した。」とあり、現在の麻布十番に店舗を構える「浪花家総本店」の始まりとしている。

そこで、東京で昔ながらの一丁焼きの麻布十番「浪花家総本店」、 四谷「わかば」、人形町「柳屋」の老舗店である「タイ焼き御三家」を紹介する。

一丁焼きとは、タイ焼きの「焼き型」には、1匹ずつ焼き上げる型(一丁焼き)と、鉄板などで複数匹を一度に焼き上げる型の2種類があり、たい焼きの味にこだわる人達では(一丁焼き)で焼いた鯛焼きを「天然物」・「一本焼き」・「一丁焼き」、後者の複数匹のタイ焼きを「養殖物」・「連式」などと呼び、違いを明確にする場合があるという。

●麻布十番「浪花家総本店」

コック帽と蝶ネクタイ姿が話題となり、それで1975(昭和50)年の大ヒットした「およげたいやきくん」のモデルとなった。

● 四谷「わかば」

1953(昭和28)年創業。

JR四ツ谷駅から迎賓館に向かう道から2本ほど西を走る道にある「わかば」は住宅街の中に佇んでいる。

店内では職人さん2人が一本焼きの型で焼き上げては前面のトレーに流している。

流れてきたたい焼きを女将さんがハサミで形を整えてゆく。それからご主人がお客と対応しながら包む。

演劇評論家安藤鶴夫(1908~69)さんの「鯛焼きのしっぽにはいつもあんこがありますやうに」が社訓。

順番待ちの間、サラリーマン3人組のひとりが米倉涼子さんが出演している番組にこの店が出ていたことを話していた。今はやりの街をうろうろする食べ歩きの番組だろうと思ったが、家人に話すと前日放送した「ドクターX」の中で、若葉の店前で彼女と男優がたい焼きを食べるシーンがあったと云う。

『たべもの起源事典』によると、1909(明治42)年、創業の浪花家総本店の初代神戸清次郎が創作したのがはじまりとしている。その経緯は、「今川焼きを始めたが一向に売れず、亀の形の亀焼きも失敗する。ところが、めでたいタイの姿にしたところ、(略)飛ぶように売れたという」と紹介している。

また、『東京たいやきめぐり』の「たいやき事はじめ」には、(関西から東京に出てきた)神戸清次郎が「焼き物の菓子をはじめる」とあり、その際に焼型として鯛を選んだとしている。なお、なぜ鯛型にしたかについては、「鯛は「めでたい」で縁起物につながる。そして、ほんものの鯛は庶民の口になかなか入らない高級品であった、それを模した」ことを理由としている。

なお、誕生の地について同書に「東京麹町で誕生した。」とあり、現在の麻布十番に店舗を構える「浪花家総本店」の始まりとしている。

そこで、東京で昔ながらの一丁焼きの麻布十番「浪花家総本店」、 四谷「わかば」、人形町「柳屋」の老舗店である「タイ焼き御三家」を紹介する。

一丁焼きとは、タイ焼きの「焼き型」には、1匹ずつ焼き上げる型(一丁焼き)と、鉄板などで複数匹を一度に焼き上げる型の2種類があり、たい焼きの味にこだわる人達では(一丁焼き)で焼いた鯛焼きを「天然物」・「一本焼き」・「一丁焼き」、後者の複数匹のタイ焼きを「養殖物」・「連式」などと呼び、違いを明確にする場合があるという。

●麻布十番「浪花家総本店」

コック帽と蝶ネクタイ姿が話題となり、それで1975(昭和50)年の大ヒットした「およげたいやきくん」のモデルとなった。

訪れた日:2017.12

● 四谷「わかば」

1953(昭和28)年創業。

JR四ツ谷駅から迎賓館に向かう道から2本ほど西を走る道にある「わかば」は住宅街の中に佇んでいる。

店内では職人さん2人が一本焼きの型で焼き上げては前面のトレーに流している。

流れてきたたい焼きを女将さんがハサミで形を整えてゆく。それからご主人がお客と対応しながら包む。

演劇評論家安藤鶴夫(1908~69)さんの「鯛焼きのしっぽにはいつもあんこがありますやうに」が社訓。

順番待ちの間、サラリーマン3人組のひとりが米倉涼子さんが出演している番組にこの店が出ていたことを話していた。今はやりの街をうろうろする食べ歩きの番組だろうと思ったが、家人に話すと前日放送した「ドクターX」の中で、若葉の店前で彼女と男優がたい焼きを食べるシーンがあったと云う。

訪れた日:2013.11

●人形町「柳屋」

創業は1916(大正5)年。行列ができるたい焼き屋である。

東京都中央区日本橋人形町の400mほどの商店街である「甘酒横丁」の通りにある。

前の月に四谷わかばの店に寄ってたい焼きを食べたので、御三家であるここのたい焼きもと思い20分ほどは並ぶ覚悟をしていたが、それ以上かかりそうな行列であったため買うことをパスをした。

人形町と云えば、TBS-TVドラマ「新参者」にたい焼き屋が登場するが、それは柳屋ではなく架空の店舗である。

訪れた日:2013.12

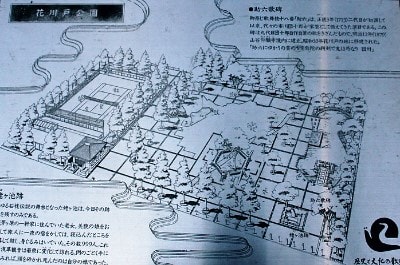

曹禅寺 布袋尊 池上7-22-10

曹禅寺 布袋尊 池上7-22-10

微妙庵 毘沙門天 池上3-38-23

微妙庵 毘沙門天 池上3-38-23

馬頭観音堂 大黒天 池上3-20-4

馬頭観音堂 大黒天 池上3-20-4

厳定院 弁財天 池上2-10-12

厳定院 弁財天 池上2-10-12

本成院 福禄寿 池上1-35-3

本成院 福禄寿 池上1-35-3

妙見堂 寿老人(樹老人) 池上1-31-11

妙見堂 寿老人(樹老人) 池上1-31-11

養源寺 恵比寿 池上1-31-1

養源寺 恵比寿 池上1-31-1

池上本門寺 池上1-1-1

池上本門寺 池上1-1-1

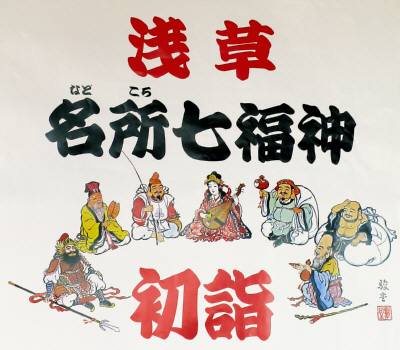

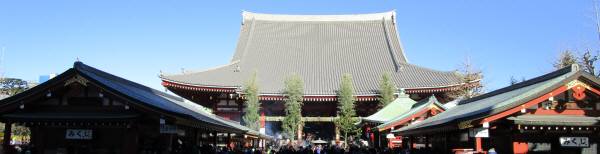

浅草寺<浅草観音>(大黒天・・出世、開運の神)

浅草寺<浅草観音>(大黒天・・出世、開運の神)

浅草神社(恵比寿・・長寿の神・・商売繁盛、五穀豊穣の神)

浅草神社(恵比寿・・長寿の神・・商売繁盛、五穀豊穣の神)

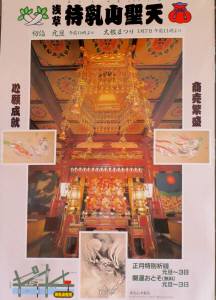

待乳山聖天(まつちやましょうてん)(毘沙門天・・病魔退散、財宝富貴の神)

待乳山聖天(まつちやましょうてん)(毘沙門天・・病魔退散、財宝富貴の神)

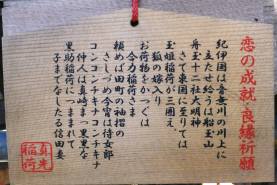

今戸神社(福禄寿・・知恵の神)

今戸神社(福禄寿・・知恵の神)

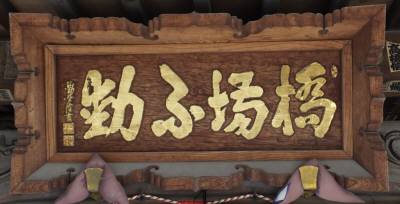

橋場不動院(布袋尊・・家庭円満の神)

橋場不動院(布袋尊・・家庭円満の神)

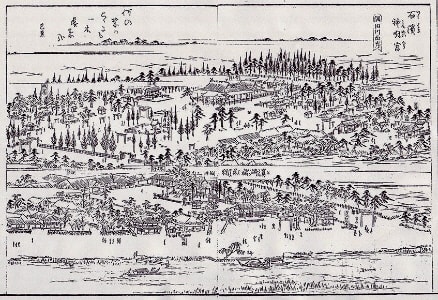

石浜神社(寿老人・・長寿の神)

石浜神社(寿老人・・長寿の神)

𠮷原神社(旛上弁財天・・芸の神、在運を招く神)

𠮷原神社(旛上弁財天・・芸の神、在運を招く神)