待望の出羽三山神社への参詣である

が・・・その前に

出羽三山供養塔

これは横浜市を流れる和泉川沿いに立ち並んでいる石像群である 中央一番大きな石像の右隣が「出羽三山供養塔」である

少々見にくいだろうが供養塔の塔身には「湯殿山・月山・羽黒山・三宝大荒神」の文字を刻み上部には瑞雲を配している

この供養塔がいつ頃のものかは確認していないが、一般的には三山に詣出た人々が江戸中期から後期にかけて建てられたと云われているのでこの供養塔もその頃のものかと思われる

その当時 参詣者は三山講を組織し白装束で三山参りをして天下泰平 国土安穏 五穀豊穣 家内安全 無病息災などを願った(参詣者を行者またはお行様と呼んだ)

出羽三山に向かう六十里街道(山形城下から月山を越え鶴岡城下に至る内陸と海岸を結ぶ信仰の道)沿いの志津村の記録では年間二万人を超える宿泊客がいたと云う

また 河北町の史料によると湯殿山神社の縁年に当たる丑年の享保18年に16万人弱の参詣客の記録がある

一軒の宿に200~300人となることもありピーク時には八畳間に15~16人が宿泊したと云う

「西の熊野 東の湯殿」と並び称されたこともうなずける

そこで 出羽三山神社への旅

湯殿山

出羽三山の民間信仰における中心は湯殿山である。巨岩より湧き出す霊湯に神威を感じたものか あるいは五穀豊穣に特にご利益があるのか三山のうちで最も庶民が崇敬している山である

朱塗りの両部大鳥居 これより先は 神域・霊場・霊域ということで撮影禁止

朱塗りの両部大鳥居 これより先は 神域・霊場・霊域ということで撮影禁止

出羽三山と牛とのかかわりはさまざまな伝説や歴史と結びついており

開山が丑年の丑月の丑の日

三山の全容が牛のうずくまった姿に似て臥牛山(がぎゅうざん)と呼ばれるよばれる

(湯殿山が頭部 月山が背中 羽黒山が臀部)

農作業の時期に月山の残雪が牛のまだら模様に見えるため

等 多岐にわたっている

今回 1名が代表で湯殿山の祭神を参拝した

禊所前で靴を脱ぎ祈祷を受け人型の紙で身を清める

そして門をくぐり境内に入って行った

その先は「語るなかれ」「聞くなかれ」

出羽神社(三神合祭殿) いではじんじゃ(さんじんごうさいでん)

山形県庄内地方にひろがる月山・羽黒山・湯殿山の総称であるそれぞれの山頂に神社があるが これらを総称する神社が出羽三山神社である その三社の神を併せて祀る社が三神合祭殿と云い羽黒町に置かれている

三神合祭殿には中央に月山神社 右に出羽神社 左に湯殿山神社を祀っている

1818(文政元)年に再建 萱葺屋根の権現造 内部は総漆塗 厚さ2.1mの萱葺は圧巻だ 杉並木の参道

1818(文政元)年に再建 萱葺屋根の権現造 内部は総漆塗 厚さ2.1mの萱葺は圧巻だ 杉並木の参道

三神合祭殿の大額

三神合祭殿の大額

随神 矢大臣 左大臣 明治の神仏分離までは仁王像が代わりに守っていた

羽黒山五重塔

随神 矢大臣 左大臣 明治の神仏分離までは仁王像が代わりに守っていた

羽黒山五重塔

創建は承平年間(931~938)に平将門が建立したと伝えられており 応安年間(1368~1375)に再建された

高さ約29m、三間五層柿葺素木造で東北地方最古の層塔と云われている

四方の額は小野道風が書いたものとされ「南:応身、東:法身、西:報身、北:化身」の額が揚げられていると云われるが気付かなかった

この辺りは多くの出羽三山系寺院の建物が立ち並んでいたが明治初頭に発令された神仏分離令により破壊されたがこの五重塔だけは難を免れ昭和41年(1966)に国宝に指定される

出羽三山神社を参拝して何か変だなと云う気持ちがあった

旅から帰って記録をまとめている際に気がついた

それは 白装束の信者の参詣者がいないことだ

わずかに 一人の白装束の信者が社殿に向かって 私は何の何兵衛で何のために参拝に来たか口上を述べている姿を見かけた

あるwebサイトに多くの参拝者を集め賑わっている出羽三山ではあるが 参拝者の多くは信者ではなく観光客であり 出羽三山の数十年後の未来を担う若い世代の信者は少なくなっており信仰の継承が未来への課題であると述べていることが印象深い・・・

そう云うおまえは何だとは「聞くことなかれ」

まんず 松ヶ岡さ ござへん 松ヶ岡開墾場

庄内藩士たちが拓いた緑豊かな大地

松ヶ岡開墾場は みちのく戊辰戦争に敗れ 廃藩置県・藩兵解体等の混乱と困窮の中 旧庄内藩士3000人が1872(明治5)年勤労の精神を振い起して開墾し1874(明治7)年までに311ha(94万坪)の桑園を造成 1877(明治10)年までに大蚕室10棟を建設して養蚕事業を開始した

現在は、瓦葺上州島村式三階建の大蚕室が五棟現存している(国指定史跡)

松ヶ岡は養蚕だけだが鶴岡には製糸工場 絹織物工場を創設している

①蚕業稲荷神社 ②松ヶ岡本陣 ③松ヶ岡開墾記念館 ⑤庄内映画村(株) ⑥庄内農具館 ⑧庄内映画村資料館 ⑨新徴屋敷

①蚕業稲荷神社 ②松ヶ岡本陣 ③松ヶ岡開墾記念館 ⑤庄内映画村(株) ⑥庄内農具館 ⑧庄内映画村資料館 ⑨新徴屋敷

往時の姿を偲ぶ大蚕室

蚕業稲荷神社

往時の姿を偲ぶ大蚕室

蚕業稲荷神社

東京の旧庄内藩酒井家藩邸に鎮座していた稲荷を開墾場に遷座し松ヶ岡稲荷と称し その後この地に移設蚕業稲荷神社と称する

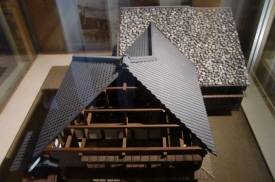

松ヶ岡本陣

松ヶ岡本陣

松ヶ岡本陣は1622(元和8)年に酒井家が鶴ヶ岡城が完成するまでの仮殿として建てられた その後一部の建物を藤島宿へ移築し参勤交代の際の休息所とした

1872(明治5)年から松ヶ岡開墾が始まると集会所兼事務所として現在地に再度移築され本陣と称される 建物は木造平屋建て 寄棟妻入茅葺造り 玄関屋根だけが切妻で懸魚や式台などに当時の格式を感じる 周りの旧蚕室と共に国指定史跡に指定

松ヶ岡開墾記念館

松ヶ岡開墾記念館

1番大蚕室を使用して1階に開墾、農業、蚕糸関係資料を展示 2階は開墾士の末裔が収集した全国の郷土玩具コレクションを展示

新徴屋敷

新徴屋敷

幕末に庄内藩が江戸取締りの任にあたっていた時の配下の浪士組織「新徴組」が庄内に移住した時に鶴岡等に建てた137棟の住宅を新徴屋敷と称する 松ヶ岡開墾でそのうちの約30棟を移設住宅となった 石置屋根平屋建て (現在 東京飯田橋商店街内(旧庄内藩邸内)に「新徴組屯所跡」の標柱がある)

庄内映画村(株)と庄内映画村資料館

庄内映画村(株)と庄内映画村資料館

映画村資料館は5番大蚕室を利用して映画「蝉しぐれ」「おくりびと」などの資料を展示

松ヶ岡開墾場を見学場所に選んだのは「蚕糸・織物関係の資料館・博物館」一覧がwebサイトの載っていたので山形に訪れる際だからと見学候補に入れた

養蚕室の大きさは「大」がつくほど大きいそれも10室もあったなんて これだけの規模は比類ないものだろう

希望とすれば養蚕の資料がもう少し多ければと思う

旅先で出会った花たち

コスモス 大文字草

コスモス 大文字草

彼岸花

彼岸花

羽黒を後に我々は今夜の宿 酒田に向かう

コスモス 大文字草

コスモス 大文字草 彼岸花

彼岸花