スタートは、地下鉄三田線の白山駅。地下鉄の駅はどこも変わりばえしない。

●白山神社

創建は古く、天暦年間(947~957)に加賀一宮白山神社を現在の本郷一丁目の地に勧請したと伝えられる。

後に元和年間(1615~1624)に徳川二代将軍秀忠の命で、巣鴨原(現在の小石川植物園内)に移ったが、その後1655(明暦元)年にその地に、館林藩主綱吉(のちの五代将軍)の屋敷が造営したため、再び現在地に移った。この縁で綱吉と生母桂昌院の厚い帰依を受け、徳川将軍家から崇敬された。

境内には今が盛りの紅白の梅が植えられている。

また、あじさいの名所としても都内では有名で、6月中旬には「文京あじさいまつり」が開かれる。境内から隣接の白山公園にかけて色とりどりの3,000株のあじさいが植えられている。

期間中は、境内に祀られている浅間神社の白山富士と呼ばれる富士塚(↓)が公開される。

●白山公園

1891(明治24)年開園に白山公園は、文京区最古の公園だという。

対の人形がベンチに置かれていた。

●子育地蔵尊・嚴浄院

嚴浄院の子育地蔵尊は、江戸山の手四十八ヵ所地蔵参りの29番。

1628(寛永5)年、小石川田町に創建、1654(承応2)年当地へ移転したという。

境内には、"目には青葉 山ほとどぎす 初がつお"の句を詠んだ山口素堂の墓があり、句碑が建てられている。素堂の句は、芭蕉独自の俳諧"蕉風"の確立に、大きな影響を与えたといわれる。

また、数多くの石仏像が境内の傾斜地をも利用し、所狭しと祀られている。

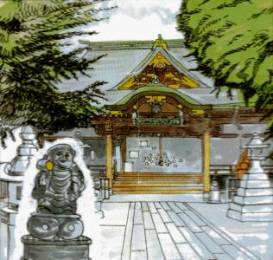

●本伝寺波切不動堂

江戸名所図会に描かれている祖師堂、木造の山門、稲荷大明神の祠などが修理・補強して江戸時代の姿を残している。

波切不動堂は、伊勢の国の或る村に安置されてあったのを、日蓮聖人が伊勢路を旅した際、霖雨によって水量が増した河を渡りかねているとき、老爺に姿を変えた不動明王が河の水を切って聖人を渡河したという。そして、不動明王を東国、この地大塚に移したのも日蓮聖人だと、池上正太郎原作の「鬼平犯科帳」に書かれているそうだ。

また、小説には不動堂建物の情景も表現されているという。

●大塚公園・住好稲荷

この公園は、文化年間(1804-17)の初め、松平定信が屋敷として購入し、松平家が抱屋敷として所有していた。定信はここに庭園を築き六園と称した。拝領ではないので、明治維新後も松平家屋敷として使用されている。土地の一部が1928(昭和3)年に東京市の大塚公園となった。

公園内の住好稲荷社は、松平家の屋敷神として祀られたものである。

文京区のラジオ体操は、公園近くの本伝寺境内で有志が集まったのがはじまりとされ、その後この公園で各町内が合流して実施したといい、記念で像が建てられた。

1928(昭和3)年開園と歴史があり、15,377平方メートル(4,660坪)と広く、露壇(ろだん・=テラス)、水階段が設けられたイタリア・ルネサンス式公園とのことだ。

300年以前の地蔵尊(庚申塔)が数体祀られている。第二次世界大戦以降この地に移された。

●吹上稲荷神社

1622(元和8)年、徳川二代将軍秀忠が日光山から稲荷のご神体を賜り、江戸城内吹上御殿内に「東稲荷宮」と称したのが始まり。徳川五代将軍綱吉のころ、江戸城内から一ツ橋に遷宮し、その後、水戸徳川家の分家松平大学頭が拝領し、邸内に移した。

1751(宝暦元)年に大塚の鎮守として松平家から拝受し、善仁寺(小石川4丁目)に移して、今日の社名に改名した。(小石川4丁目にある吹上坂の由来となる。)

その後、護国寺、薬師寺等に移遷し、1912(明治45)年に現在地に移った。

徳川の葵のご紋が目に止まる。

●富士見坂

坂の上は区内の幹線道路の最高点だと云うことで、今でも富士の一部が眺められるというのだが。都内には24カ所に富士見坂があるという。そこでここは、護国寺富士見坂、或いは大塚富士見坂というようだ。

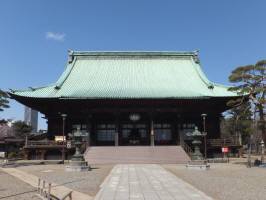

●護国寺

五代将軍徳川綱吉が、1681(天和元)年に生母桂昌院の願いにより創建した祈願寺である。

元禄時代の本堂、1928(昭和3)年に移築された月光殿は、ともに国の重要文化財に指定されている。

明治期以降徳川家との関係が絶たれ、一般人の墓所を造成した。三条実美、山県有朋、大隈重信などが眠る。

仁王門 惣門

桂昌院寄進の唐銅蓮葉形手洗水盤1対 不老門

多宝塔 本堂(観音堂)

桂昌院寄進の水盤右手に傾斜利用した富士塚が設けられている。塚の上には浅間神社が祀ってある。 寺院の富士塚は珍しい。

●都電荒川線

かつて、都内を広範囲に運転していた都電も、現存唯一の路線となっている。大分部は専用道となっているが、一部は車道を共用している。

今回の散策では、2回荒川線の踏切を渡った。12.2km、30駅、全線複線でワンマン運転で走行している。

神大塚駅付近

大鳥神社付近

●法明寺

810(弘仁元)年に真言宗威光寺として開創したといわれる。1312(正和元)年に日蓮宗に改宗し、威光山法明寺と改称した。江戸時代には真乗院、蓮光院、玄静院、観静院等14ヶ寺を擁し、また境外堂の鬼子母神堂は、入谷鬼子母神真源寺、中山法華経寺とともに江戸三大鬼子母神として多くの崇敬を集めていた。

●鬼子母神・上川口屋

鬼子母神境内で、「上川口屋(かみかわぐちや)」という駄菓子屋の店がある。創業は江戸時代中期1781(天明元)年、230年余りの歴史がある。今の店主は13代目、日本で一番古い駄菓子屋なのか。営業時間は10時から17時、既に13時を過ぎていて閉まっていので、この日は休みか。

この店、スタジオ・ジブリ「おもいでぽろぽろ」に出てきた駄菓子屋のモデルのようだ。店が開いていれば、登場場面のイラストが飾ってあるそうだ。

●雑司ヶ谷霊園

江戸時代の絵図には、将軍の御座所として御用屋敷や御鷹部屋(お鷹狩りのための居留地)があった。

御鷹部屋には鷹匠頭をはじめ目付、同心など常時七、八十名がおり、鷹狩りに用いる鷹の飼育や訓練等を行っていた。また、鷹狩りの際には将軍が立ち寄って休息したり食事をとったりしたこともあったようだ。

御鷹部屋御用屋敷(黒塗り部分)↓ 護国寺↓

この地域は東京市街地の郊外にあたり、明治のはじめに墓所を持たない東京を故郷とする市民(当時は東京府東京市)のために、共同墓地(雑司ヶ谷旭出町墓地)として造営された。それを東京府が引き継ぎ、1874(明治7)「雑司ヶ谷墓地」として現在の北側部分が開設される。その後、周辺農地を買収・拡張し「雑司ヶ谷霊園」と改め現在に至っている。

面積約11万平方メートル(三万三千坪)の都営霊園には永井荷風、夏目漱石、小泉八雲、竹久夢二、東郷清児、島村包月、ジョン萬次郎など、多くの著名人が眠っている。

夏目漱石 ジョン萬次郎

江戸時代の絵図のように雑司ヶ谷から音羽まで回る予定だったが、大幅な遅れを生じ今回は雑司ヶ谷霊園で終了となった。