浜街道 町田から横浜

「絹の道」と呼ばれる道がある。

戸数100軒にも満たなかった半農半漁の小さな村であった横浜村が、1859(安政6)年、横浜港として開港されると、日本の生糸が横浜から大量に欧米へ送られるようになった。当時の主力な輸出品はお茶と生糸であった。

この時代に八王子の鑓水商人が台頭し、多摩地域の近郊や遠く長野、山梨、群馬など各地で生産された生糸が一旦八王子に集積し、ここから横浜へ生糸が輸送されていった。

その道が「絹の道」である。

生糸は馬、人力により八王子から南下し、「遣水峠」を越え、田端、小山を抜け、境川沿いに原町田に出て横浜港へと向った。

「浜街道」または「神奈川往還」とも呼ばれる「絹の道」、行程45km弱を先人は2日間で歩いたので、私もその予定で歩を進めたが、今回もまたまた珍道中となった。

「絹の道」(浜街道)・・・・・八王子から横浜まで第1日目

JR八王子駅を下車8時50分。

橋上駅舎の改札口を出て、連絡通路から北口駅ビル「CELEO八王子 北館」を抜けるとマルベリーブリッジ(桑の橋)と呼ばれる駅ビルからステージ上に広がった場所に出る。下はバスロータリーとなっている。

桑都八王子の玄関口、八王子駅はこれまで中継駅としては何度か利用しているが、下車するのは初めてのことだ。

マルベリーブリッジから前方に開けた道路は「桑並木通り」と名付けられて国道20号甲州街道に続いている。

今回参考にした「絹の道」を歩いた先人の説明では、現在でも数本の桑の木が植えられているとのことでそれを期待して並木通りを進んで行った。「マロニエ」、「マロニエ」、「マロニエ」、1本1本毎の樹木に掲げられている名札は「マロニエ」で、甲州街道に着くまで札には「桑」の名はなかった。

交差点の右手先に神社を見かけたので、いつものように安全祈願に向かう。

市の取引の平穏無事と人々の幸せを与える守護神と商売繁盛の神様を合祀した「市守神社」である。

市守神社 「絹の舞」の塔

市守神社 「絹の舞」の塔

ここで最初から忘れものをしていたことを思い出す。駅前にあるという「絹の舞」の塔の確認である。

先ほどと反対の歩道を桑の木を探しながら駅へと戻る。残念ながらこちら側にも桑は見当たらない。

「絹の舞」の塔は、マルベリーブリッジにあった。それは、先ほど排気塔と思って気に留めなかったものであった。

以前は「織物の八王子」と書かれたタワーがあったようで、「絹の舞」の塔は『八王子城を模した塔に明日を開く「絹の舞」を飾った』と説明してある。

ここまで戻ったなら、道を変え「西放射線ユーロード」という八日市交差点まで斜めに伸びている通りを歩くことにした。

ここでも、ロータリーの外れに置かれている電話ボックス脇の樹木こそは桑ではないかと近寄る。が、残念ながらドイツから贈られた「菩提樹」であった。

結局桑都八王子の玄関口の駅前では桑の木を見ることができなかった。

ユーロードを少し行くと「八王子花街・黒塀通り」がある。

『八王子花柳界は地場産業の織物の発展と共に明治初期から旦那衆の接待や、宴会用として料理屋・芸者置き家の二業が成立し、生まれました。その後、明治30年に大火に見舞われたのを機に遊郭は田町に移転し、花街は「中町」周辺に集中されました。地場産業の織物の生産は、明治・大正と発展し、仲買人等の交流が盛んになるのと共に花街は益々繁昌し、大正期には150名ほどの芸妓数を持ち、料亭・待合・芸者置場の三業で成り立つ三業「見番」も出来ました。(略)』と説明板に書かれている。二業とか三業なんて初めて知り、隠語かなと思ったら辞書にも出ている言葉だった。

その名の通り黒塀が施され、織物が盛んな昔の時代には、この先歩く予定の鑓水の旦那衆も遊んだのだろうと想像する。

■八日町交差点~JR片倉駅

八日町交差点が横浜港大桟橋に通ずる「絹の道」の基点である。

あらためて気持ちを引き締めて再スタートを切る。9:30

東京環状16号線を一路南下する。

八日町交差点 中央線踏切 寺町の歩道橋

八日町交差点 中央線踏切 寺町の歩道橋

中央本線の踏切を渡る。未だに立体交差ではない。交通量からして必要ないかも。

山田川の架かる黄金橋を渡ると左手に旧道がある。今では住宅街の小道といった感じだ。弓形に折れた古道もわずか300mほどで本線と合流する。左手には八王子医療刑務所の塀が高くそびえている。

刑務所脇の旧道 片倉城址公園

刑務所脇の旧道 片倉城址公園

その先、京王線片倉駅付近の高架下を通り、片倉町に入る。遠くに目標の無線中継所の鉄塔が見えてきた。

「片倉城址」というバス停を通過する。バス停名に旧跡や昔の地名が残っているのはいつも思うのだが嬉しい。

湯殿川の住吉橋を渡って保育園の先を右折し、片倉城址公園に祀られている住吉神社に参る。

公園に入ると裸婦のブロンズ像が数点飾られている。鳥居のそばに裸婦像とは不似合いだと思ったが芸術なのだからと良いのだろう。

鳥居を潜って、参道の坂を上っていくと三脚を立てた数人のカメラマンがいた。何を撮っているのか尋ねると「ウソ」だという。聞いた途端に「エ、エー、○○ッ」、それって本当?と思ったが、木の枝に後ろを向いた鳩大の鳥がそれだという。

帰って調べてみようと思っていたら、2日後にテレビの通販番組で電子手帳の売り込みに「鷽(うそ)」が出てきた。カラー写真入りで解説されていた。本物は木々の暗がりではっきり分からなかったがくちばしが赤くてきれいな鳥である。

太宰府天満宮では「鷽替え神事」なるものがあり、俳句の季語にもなっているそうだ。ここは天満宮ではないけれど、『鷽は神社に良く似合う』かな。

その番組では、一緒に私の好きな鎌倉・光則寺の境内が写されたことは嬉しい限りだ。私に向けて放送しているように錯覚さえする。テレビを見ていて、このようなことがこれまでもあった。いつだったか、即座にテレビが疑問を回答してくれたこともあった。

光則寺を案内する際に番組の頭に『世界資産選ばれるかも知れぬ鎌倉』なんて説明をしていたが、その前夜に鎌倉はその物証が乏しいと世界遺産には推薦しないと既に報道があったので、これは頂けない。昨日の今日で差し替え出来なかったのだろうが、鎌倉に力を入れていた方には追い打ちをかけたことになる。私も鎌倉の世界遺産の応援を兼ねて『武家の古都・鎌倉 世界遺産への21の証』というシリーズものを用意して荒原稿もでき上り、今月中旬より連載開始予定でもあったので、世界遺産にならなかったのは本当に残念だ。

話を本筋に戻して、

神社側に回るとこちらにも10人弱のカメラマンが1羽の鳥に被写体を構えていた。撮影の邪魔にならぬよう城跡へ向かう。

二の丸広場には藤棚があって今が盛りに見事に咲いている。丁度、小学校高学年の生徒が訪れて整列している。これから広場を走りまわるのだろう。

片倉城は室町時代に築城され、その後小田原北条氏が砦として戦国時代末まで使用されていたようだ。

本丸広場から谷合に下っていくと、谷合に黄色の花が群生していた。公園の方に伺うとやまぶき草だという。ここでは、3月にはカタクリの花も咲くようだ。

国道16号に戻る。住吉神社入口の立看板が置かれている路地に構えが古風な家を見つけた。造りは新しいのだが瓦屋根の門も見える。茶道のお師匠さんの家だ。

JR横浜線を過ぎる。すぐ右手に片倉駅がある。

本丸跡 ヤマブキ草の群生

■JR片倉駅~絹の道資料館

本丸跡 ヤマブキ草の群生

■JR片倉駅~絹の道資料館

兵衛川を渡り、川沿いを慈眼寺(じげんじ)へと進む。

慈眼寺の看板のところには、みちしるべの石柱が建っている。正面には「板橋より壹丁参道」と刻み、側面は「至ヤリ水村」「至子安村」と刻まれているようだ。

参道を進んで行くと門を閉じた仁王門が迎えてくれる。左手には1831(天保2)年の六地蔵と1799(寛政11)年の百万遍供養塔が祀られており、小高くなった左手奥には石仏像群も。創建は1445(文安2)年頃と歴史を持つ寺である。

参道を出て左に行く。

すぐその先、自治会館の脇に小さな祠の白山神社がある。敷地内には石仏群も。創立年代は明かではないが、平安時代に比叡山、西塔の僧武蔵坊弁慶の結縁であった弁智が法華経を奉納した関東七社の中の一社であると伝えられている。

更に進んで行くと日本文化大学に突き当たる。塀に沿って左手を行くと、校門前は八重桜の花びらが舞っている。

日本文化大学は、法学を学びつつ礼儀を重んじ、少数教育によって警察官合格を目指す大学とのこと。

片倉台団地に入り、片倉台小学校を左に見て、上り坂を進んで行く。

防音壁に張り巡らされた八王子バイパスをまたぐ。左手に八王子警察署高嶺交番がある。駐在所や派出所じゃなく格が上なんだと思いきや、旧称派出所のことを指すようだ。

上り坂もここで終わっていて、バス停の名も「坂上」となっている。

右手の車止めがある舗装道路を進む。左手の長い石段を上る。とても長いので何段あるか数えながら上ってゆく。151段。途中で振り向くと八王子の街が開けていた。むかし、荷車が通った道はどんななのだろ、この辺の地形はバイパス道路が出来て大きく変わったのだろう。

石段を上りきると、右方向の矢印が書かれた「絹の道」の案内があった。八日町交差点から丁度2時間の距離だ。11:30

ここは当時八王子―横浜間をつなぐ浜街道の道程で最も高い峠(205m)であった鑓水峠である。

ここからが本日のメインエベント「絹の道」である。

絹の道というのは昭和20年代末に地域の研究者によって名づけられたという。

案内に沿って御殿山無線中継所の鉄塔を右に、雑木林の中を歩いて行く。右へカギ(鉤)の手に曲がる道の左側に高さ約2m程の「絹の道」」と刻まれた石柱を見つける。

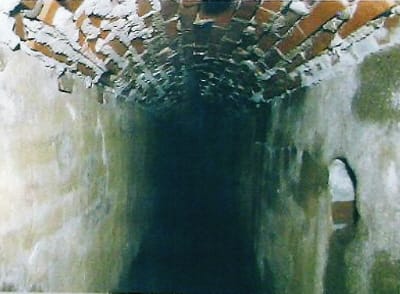

この辺りを大塚山公園と呼んでいて、頂上には建物の敷石だけが残る道了堂跡がある。

1873(明治6)年に鑓水の豪商達によって、浅草花川戸のお堂を鑓水永泉寺別院としてここに遷した。当時は、本堂から廊下が延びて小守堂、庫裏や書院につながっている大きな寺のようである。生糸商人や近隣の人々の信仰を集め、参拝客相手のお店もあって、大いに賑わっていたという。寺の規模や賑わいが今では想像できないが、生糸商人の力すごさはわかる。

景色が良く、富士山、浅間山はもちろん、南には江ノ島や大島までが見えたそうである。

しかし、それも列車(私鉄横浜鉄道)が開通し、昭和期になって鑓水商人の没落と共に「絹の道」もすたれ、1963(昭和38)年堂守婆の殺人事件があってからは、道了堂は衰退し、1983(昭和58)年には解体撤去された。

ここは大塚山(213m)山頂でもあり、二等三角点があるというが、その所在は分からなかった。

石段を下り「絹の道」に戻る。ここからは緩やかな下り坂となる、左側に竹藪が。

土道で、いい雰囲気と思っていたら、左側に鑓水給水所が現れ、少々先右手には民家が建っている。暖房用ストーブの煙突が光っている。そして番線に囲われた西武鉄道の管理地が見えてくると期待した『絹の道って、こんななの。』といった気になってくる。おまけに白いバンまでが入って来ては興ざめだ。こんなところに車がはいれるの?

期待が大きすぎたのだろう。それでもくじけずに先に進もう。

10分余りで雑木林の土道も終わりとなり、鑓水三差路に着く。民家の先に庚申塔・供養塔や記念碑合わせて5基が置かれている。

「絹の道」はここから3分先の御殿橋まで続く1kmの区間である。

手書きの駐車禁止の大きな看板が眼につく。ここに止めて絹の道ハイクに行く輩が多いのだろう。

舗装道路になって、少々下ると左に「絹の道資料館」がある。12:10

■絹の道資料館~御殿橋

絹の道資料館 むかしの鑓水

絹の道資料館 むかしの鑓水

石垣に風格のある黒塀で囲まれたな建物が絹の道資料館(八王子市鑓水989-2)である。敷地は鑓水の豪商「八木下要右衛門」の屋敷跡で、1990(平成2)年の開館になる。「石垣大尽」と呼ばれた石垣が残り、建物はこの石垣を生かし、同家の母屋を模して、当時の雰囲気を伝えるような建物になっている。庭には、土蔵や排水溝の跡が整備され、館内は鑓水の歴史、絹の道や製糸・養蚕に関する資料が展示されている。

桑の木が植えられていた当時の「桑並木通り」

見学を終え、少し本道をそれて、資料館の目の前から西方に延びる道に入り、突き当たりを右に進んで諏訪神社を訪れる。

諏訪神社(八王子市鑓水1170)は、鑓水地域の氏神であり、1876(明治9)年に諏訪・子の神・八幡の3社が合祀されてできた神社だ。拝殿の後ろには合祀された3つが小さな神殿が覆屋(おおいや)の中に納められている。歴史があるようで、それぞれが美しい彫刻が施されており、1995(平成7)年に八王子市の文化財に指定された。美術的にも優れた建築作品として必見である。13:00

更に坂道を下って行くと、大栗川に架かる御殿橋が見えてくる。橋の欄干に絹の道の文字と道了堂のかつての賑わいを描いた石版画「武蔵国南多摩郡由木村鑓水 大塚山道了堂境内之図」がはめ込まれている。

御殿橋の手前左手に八王子道標が目立つように立っている。もとは大栗川右岸にあったが、移転して来た。その碑面の正面には「此方八王子道」と刻まれ、東面に「此方はら町田、神奈川、ふじさわ」、西面に「此方はし本、津久井、大山」とあり、行き先を明示している。1865(慶応元)年建立。

■御殿橋~田端坂

■御殿橋~田端坂

小泉家屋敷(八王子市鑓水2178)へ向かった。着いて気がついた、小泉家の前に永泉寺に寄る予定であったことを。それで、20号甲州街道にもどり、東に向かった左手の永泉寺を訪れる。

永泉寺(八王子市鑓水80)は、1573(天正元)年に創建されたと伝わる曹洞宗の古い寺。この寺の本堂は、1884(明治17)年に火災で焼けたため、現在「絹の道資料館」が建つ敷地に建っていた八木下家の母屋を移築したという。生憎、葬儀の準備をしていたのでそこそこに引き上げた。

再び小泉家屋敷に向かう。この辺りには、「シルクロード鑓水」とか「絹の道」を冠につけた老人ホームが建っていて、鑓水の町らしいなと思う。このさき、こんな冠を名前につけた建物が現れるだろうか。

その先くねった坂道を上ると「鑓水板木の森緑地」が右手にある。

『この地域一帯は、岩盤の層があり山の中腹に槍状の尖った道具でついていくと、地下水が湧き出てくる。この水を節を抜いた竹で導き瓶などに貯えて利用してきた。これを筧(かけひ)といい、さらにこの瓶を流れるようにしたものを「遣り水」というが、これが鑓水の地名の由来と考える。

また、板木という名は「伊丹木」に由来し、アイヌ語で「きれいな清水が湧き出るところ」という意味で伝わり、この地に古くはアイヌ民族が住んでいたと思われる。

なお、この緑地内の尾根道は、旧鎌倉街道と呼ばれ、相模を通り、甲州・秩父方面へと通じ浜街道と共に

重要な街道であった。』とある。

この先の「絹の道」が解らなくなり、緑地の案内に鎌倉街道が通っていると聞き、行かざるをえないと、緑地に入っていった。道は整備されていて一旦上ってすぐに下り坂となり、開けた空き地にでる。ここは、大塚五郎吉屋敷跡といい、やはり鑓水商人の屋敷跡だった。「絹の道資料館」やこの屋敷跡といい、生糸で財を残した商人はほんの一握りにすぎないように思える。その代表格が原三渓氏であろうか。

結局「絹の道」の方向が分からず、カンで歩いて行ったら三度目の小泉家屋敷に辿り着いた。

茅葺入母屋造りの民家が、沿道右手に見える小泉家屋敷である。蚕も飼育していたようで現在も生活している。1878(明治11)年建てた現役の茅葺き家屋である。入口の表札には「鑓水字浜道」と、「浜道」という住所が書かれている。先代の時代の掲げた表札だ、とこの家のご婦人が話されていた。字名が入ったままの表札を残してくれていて嬉しい限りである。

この先は、鑓水中学の脇を通る予定だが、その中学校が分からない。「絹の道資料館」で頂いた地図をここで開いた。すると先ほどの「鑓水板木の森緑地」の脇を直進すればいいことが解った。もっと早くこの地図を開けば余計な時間をとらずに済んだのにと悔やむ。

直進の道は、ゴッツイ車止が埋め込まれていて、しかも工事中の白いボードで覆われている部分もあり、遠目では進入禁止と受けとったのである。

また、参考となった資料館で頂いた地図だが、受け付けの窓口横に置かれたハイキングマップというタイトルの自由に持っていけるような地図であった。地図の存在は解っていたが『ハイキング』のタイトルなので山を登るのではないから不要だなと判断し、その場ではもらわなかった。

それが不思議なことに、資料館の見学を終えて建物を出てくると、施設を巡回していたスタッフに出会った。挨拶して「石垣大尽」と呼ばれた石垣の門を写していると、そのスタッフの方が「使って下さい。」と、そのハイキングマップを持って、何故か追いかけてきたのである。その地図がこんな形で必要になるとは思いもよらなかった。スタッフの方が何故にそんな機転をしたのかが不思議である。誰でもが持っていけるのだから既に手に入れたかも知れぬのに、スタッフに感謝、感謝と思いながらとても道幅の広い「絹の道」を歩いてゆく。

左側は目標としていた鑓水中学校。遊歩道入口では石垣が組まれた森とばかり思ったのが中学校だったとは。

穂成田(ぼなりだ)歩道橋を渡ってニュータウン内の鑓水二丁目の新しい道を進む。この歩道橋の床面には「絹の道」を表示したタイルが埋め込まれている。両側は建築中の家並が続く。

鑓水小山給水所の手前に「浜街道陸橋」という嬉しいネーミングの橋が上を通っている。その橋の手すりを支える側板の絵柄が素晴しい。八王子側は、糸巻きや絹織物が、横浜側には船や建物パラソルを射した洋装の御婦人があしらわれている。

実にすばらしい。この道そのものを現わしている。

やっと町田市に入る。時間は午後3時近くになっている。

田端坂を下って町田西郵便局近くの交差点に着く。ここからは町田街道・都道47号(八王子町田線)を町田駅向かって進むのであるが、ここで是非とも寄りたいところがあるので逆方向に向かった。

歩くこと30分余、養蚕信仰で祀られている石、蚕種石に着いた。

この石は八十八夜が近づくと緑色に変化すると伝えられ信仰されてきた。石の形は長楕円形で繭を大きくした形である。この石のある谷戸の集落は現在でも蚕種石(こたねいし)谷戸地区と呼ばれていて、長い間養蚕農家たちの信仰の対象として、蚕の守護神となっていた。

再び町田西郵便局近くの田端へと向かう。戻りの道筋には、蚕種石谷戸の野仏や町田街道沿いの不動明王堂がある。そして、三つ目交差点を右折、境川を小山橋で渡り、境川沿いを下って二十三夜堂に向かう。

蓬莱橋の近くのお堂には勢至菩薩が祀られている。16:00

由緒によると、

『むかし、この地方は相模国高座(たかくら)郡小山村と呼ばれていたが、1594(文禄3)年の検地で武蔵国に編入された。

当時、境川は高座川と呼ばれていて、相武の二国の境界と定める。

蓬莱橋は古くは精進橋と呼ばれていて、橋の近くで数々の悲しい事故がおこり、神の祟りなどと村人は不安に怯えた。そこで村の有力者は、武相講中の願主となり、1781(安永10)年、橋の供養を行い二十三夜講の本尊、勢至菩薩を祀った。

勢至菩薩は、知恵の象徴であるが、ここでは「橋の神様」として崇められていたが、いつしか「足の神様」として二十三夜の月待講を中心に広く、深く住民に信仰され、現在に至る。』

境川を蓬莱橋で渡り、町田西郵便局近くの田端の交差点に戻る。16:05

■田端坂~小山駐在所

交差点から旧道(浜街道)が伸びているのでその細い道を進む。

すぐに本道に結びつくが、その手前に田端遺跡がある。環状積石遺構である。これは、縄文後期から晩期にかけての代集落、墓地、祭祀遺跡であり、環状積石(ストーンサークル)や大規模な集落も発見されている。16:10

浜街道といわれていた町田街道を京王相模原線の高架でくぐり、すぐに左折すると奥に札次(ふだつぎ)神社がある。境内には注連縄が巻かれた蚕種石と呼ばれるものがあると記されていたが、注連縄が施された石は見当たらないが、蚕種石と思われるテカテカな石が境内社に置かれていた。16:15

町田街道に小山保育園前で合流する。

すぐ左手奥に福生寺がある。時間が遅いので門が開いているかなと心配になりながら訪ねる。

1233(天福元)年の創建というから古い。左手の観音堂に祀られている本尊の観世音菩薩立像は、平安時代の作で、東京都指定文化財になっている。16:35

福生寺の道路側には小山(おやま)コミュニティーセンターが建っている。

時間も押してきたので、本日はこれまで。

この「絹の道・浜街道を歩く」を参考にした先人の歩行スピードはすさまじいものだ。余分のコースをとったり、迷いで時間を割いてしまったが、行程的には予定の4割程度を歩いたに過ぎない。この先が思いやられる。

予定外の場所で終了したので、ここから最寄駅まで1時間歩く。

このため本日の歩行は4万3千歩余と、これまでの最高となった。相模原駅17:30

関連 : 「絹の道」浜街道を歩く 2日目

: 「絹の道」浜街道を歩く 3日目

: 「絹の道」浜街道を歩く 4日目(西谷~芝生の追分)

: 「絹の道」浜街道を歩く 4日目(芝生の追分~象の鼻)