旧東海道「藤沢宿」を歩く

藤沢宿は東海道五十三次、6番目の宿場。東海道が整備される以前から遊行寺の門前町として栄え、江の島・鎌倉・大山への参詣の拠点としても賑わう街であった。遊行寺の東側に江戸見附が、小田急江ノ島線を過ぎた所に上方見附があり、その間が藤沢宿である。

●旧東海道松並木跡

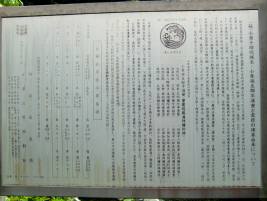

遊行寺坂を上がりきった辺りを「緑が丘」と云う。そこに松並木跡の碑がたっている。『この道は、その昔「東海道」と呼ばれた街道で江戸時代の浮世絵師安藤広重の描いた「東海道五十三次」には、みごとな松並木が見られます。松並木はその後鬱蒼たる大木に成長し、ここ「緑が丘」にふさわしい風情を保っていましたが、(後略)』と案内板に書かれている。

今回の「藤沢宿」はこの松並木跡からスタートした。

●遊行寺坂一里塚

江戸日本橋から12里目の一里塚 藤沢宿には13里の四ツ谷一里塚もある。藤沢宿は松並木跡から西の上方見附の少々先まで歩いた内容を5つのテーマに分けたまとめてみた。

1)小栗判官と照手姫の伝説

2)古くから門前町として栄えた藤沢宿

3)藤沢で最古の稲荷

4)義経が奉られる

5)飯盛女とおしゃれ地蔵

●小栗判官と照手姫の伝説・・長生院 長生院は時宗総本山清浄光寺塔頭であった。

長生院(小栗堂)

東海道の遊行寺の坂を下りきる少し手前に、遊行寺の東門が、その東門を入って、すぐ右側の坂道を上ると突当りに長生院小栗堂がある。その小栗堂の中庭と云うべきところに、小栗判官、家来10人の墓と照手姫の墓、そして小栗が乗った鬼鹿毛という馬の墓が祀られている。

小栗堂 小栗判官公墓所入口

長生院の解説によると、『小栗堂の庭には、歌舞伎や浄るりなどで有名な小栗判官と照手姫の墓と伝えられる遺跡があります。十勇士の墓と名馬鬼鹿毛(おにかげ)の墓もあります。伝えられる話では、応永30年(1423)小栗満重は、足利持氏に謀反を起こし攻められます。家来10人と落ちのびる途中、横山大膳の館に泊りました。ところが盗賊大膳は照手姫をつかって満重に毒酒を飲ませ財宝を奪おうとしましたが、照手姫の密告によって満重は生命を助けられましたが家来10人は毒殺されてしまいました。満重は、鬼鹿毛で遊行寺にのがれて、上人に助けられ、のちに横山一党を敗ります。照手姫は、満重が亡くなったあと、遊行上人をたよって、満重と家来の霊をとむらい、長生尼となって余生をおくりました。』

長生院小栗堂伝

長生院の解説を補足すると、小栗判官は常陸国(現茨城県)の武将小栗満重・助重親子(兄弟との説も)のストーリーをモデルにした関東各地に残る伝説である。『鎌倉大草子』と云う室町時代の関東地方の歴史書に掲載されているが、近松門左衛門の人形浄瑠璃『当流小倉判官』や説教節『おぐり判官』などに脚色されていて話がさまざまである。また、現代ではスーパー歌舞伎や宝塚の演目にも登場している。長生院は伝承と物語を併記して解説しているようだが、寺院に伝わる『小栗略縁起』では遊行上人が登場して奇跡による蘇生の話や閻魔大王が登場するなど仏教思想がでている。

小栗判官と十勇士の墓 照手姫の墓

またまた補足であるが、横山大膳が物語の中では悪党・強盗にさせられているが、実は東俣野(横浜市戸塚区)の郷士であり、住居があった辺りに「戸の久保」と云う小字名の地名が残されている。「トクノボ」とは「殿窪」の訛りで、「殿」と呼ばれ、地名として残る人物であったと想像できる。(新編相模風土記稿では「殿久保」と表示)

照手姫建立厄除地蔵尊 小栗判官眼洗之池

小栗堂中庭全景

小栗判官の伝承は多く残っており、それぞれ内容にかなりの相違があると聞く。また、墓があると云うのはここ藤沢・長生院だけのようだ。

●古くから門前町として栄えた藤沢宿・・遊行寺

正式名は藤沢山無量光院清浄光寺。時宗の総本山である。

もともとは、遊行を旨として「時に応じて集まる」という趣旨で、「時衆」と書かれたが、後に他の宗派と同じように「時宗」と書かれるようになったとか。歴代の祖師は念仏を人々に勧めるために全国を回った。これを遊行といい、そのために遊行宗とも呼ばれる。開祖は一遍上人(1239~1298)で、踊躍念仏(ゆやくねんぶつ)といって、愚かな凡夫(仏語では、仏教の教えを理解していない人を指す)が救われるという喜びを踊りに表現した。これが踊り念仏、または念仏踊りといわれ、現在の盆踊りの源流であるとされるとか。遊行寺が出来たのは、俣野(現横浜市戸塚区東俣野と藤沢市西俣野の地域)の地頭・俣野景平の弟・呑海上人(1265~1327)のときである。

敵御方供養塔

遊行寺の東門を入ってすぐ左に国指定史跡の「敵御方供養塔」と呼ばれる、「南無阿弥陀仏」の石塔がある。室町時代、足利幕府確立の過程で起きた「上杉禅秀の乱」にあたり、敵味方を問わず、犬畜生に至るまで丁重に葬った供養塔である。「上杉禅秀の乱」では小栗判官も足利氏に打ち滅ぼされ相模へ逃げてきた。当時の時宗は戦乱や大規模災害の際、死体の収容や怪我人の手当てに活躍したという。なお、昭和初年の恐慌時、職を失い、無一文になった女工たちが東海道を故郷に帰る際、ここでねぎらったという。

黒門

遊行寺の総門で、一般には黒門として親しまれている。

延文の鐘

1356(延文元)年に造られたもの。戦国時代、遊行寺が廃寺同然であった頃、小田原城に持ち去られ、陣鐘として使用されたが、江戸時代になって、再建された遊行寺に戻ってきた。銅鐘の銘文は、藤沢市伝来の梵鐘の中で最古のものと云う。

中雀門

紀伊大納言徳川治宝公の寄進により、1859(安政6)年に建設され、遊行寺境内では一番古い建物である。関東大震災で倒壊したが、その後以前の姿そのままに再建された。屋根の下には徳川家の葵の御門が刻まれている。

宇賀神

開運招福弁財天の宇賀神。徳川家の祖先、得川有親公(とくがわ ありちか・ 或いは世良田有親、南北朝時代から室町時代初期の武将)の守り本尊といわれている。祠の裏手の岩壁の前には琵琶を弾く姿の弁財天が座っている。

清浄光寺塔頭

塔頭真徳寺(通称「赤門」)

塔頭真浄院

明治天皇御膳水

明治天皇はたびたび遊行寺にお泊りになられ、その際に使われた井戸である。

いろは坂

黒門を入るといろは坂がある。この坂の石段が48段あることから名付けられている。

菖蒲園

小書院(手前)へ通じる渡り廊下の両側に植えられている。この菖蒲は、明治神宮と鎌倉光明寺から移植されたものという。

この日は、訪れる拝観者も少なく菖蒲園はひとり占めのひとときであった。

「巫女舞」の開催

8月13日(土)に「巫女舞」が開催される。

小田急藤沢本町の駅前に立て看板があった。

舞人募集とある。

ゆぎょうじはし

境川に架かる橋で、旧東海道から清浄光寺へ通じる。

●藤沢宿最古の稲荷・・藤稲荷大明神

船玉神社の境内に、「この道10m先を右折階段を登り山の上にあります。藤稲荷は大鋸(だいぎり)の御幣山(おんべやま)の西のはずれにある。藤沢宿最古の稲荷だそうです。」と書かれた立て札があった。最古と聞いて早速向かった。

山の上ということで、階段はかなりの上りがありそうだ。

『我がすむ里・小川泰二著』〔1830(文政13)年〕、『鶏肋温故(けいろくおんこ)・平野道治著』〔1842(天保13年)という幕末の藤沢宿場の様子を表した書物がある。平野道治という人物は旅籠「ひらのや」の主人だそうで、2誌とも幕府の手による『文政七年書上』(『新編相模国風土記稿』の草稿)に啓発され地元の人の手によって編纂された地誌で、意義深いものであると云われている。その2誌に藤稲荷社として解説されている。それによると、『勧請は古代で、年歴は不明である。藤沢宿で初めてで特定の社(燭頭)であったとのこと。そして文章は続き現在は廃寺となった虚空蔵堂の寺説で、『むかし、社の後ろに藤の古株があって、この辺りの木々を這広がり、弥生の末には花が咲いて、一面紫の雲がたなびくようだと書かれ、藤沢という名もこれより起ったと結んでいる。』藤沢の起源はここから来ているのかと藤沢市の広報で裏付けをとってみたが、藤沢市の見解は、『「藤沢」の地名の起源については、巷間(こうかん)に諸説があります。

ア.藤の多い水辺の地、

イ.藤沢次郎清親(鎌倉時代)の居住地、

ウ.淵(ふち)や沢の多い土地、などが代表的なものです。

しかし、藤沢がとくに植物の「ふじ」に関係が深いア.とは考えられませんし、イ.の人名と地名との関係については、むしろ地名が先で、人名が後だとする見方が強く、従って、淵沢(ふちさわ)が藤沢に転化したとする説ウ.が最も妥当と考えられています。』

とのことで、江戸時代末期に書かれた書物の説には関心を示してはいないようだ。それなのに、歩道に施行されているマンホールの図柄はふじの花である。如何に?

船玉神社

神社の前は鎌倉街道で腰越又は深沢を通って鎌倉に入ったようだ。昔は江ノ島からこの付近まで船が出入りしていたと云われ、鎌倉三代将軍・源実朝が船を造らせたとき材木を切り出したところと伝えられている。ここは大鋸(だいぎり)という地名だが「大鋸(おおが)引き」という職人たちが住んで船大工や玉縄城の御用などをしていたといわれる。

山王神社

由来は、別名を別地(わけち)山王社といい、祭神は五穀豊穣・縁結びの神様である大黒様こと大己貴尊(おおなむちのみこと)である。元は藤沢御殿が建設される前の地域の氏神、撥塚(ばちづか)山王権現社である。御殿が建設されることで八王山常光寺の裏に遷座することとなった。その際に現在の山王神社がある地域の住民が参詣するに遠いと云う声が多く出たので、別社を勧請し、別地山王社が造営した。遷座した撥塚山王権現社というのは「鶏肋温故」をみると弁慶塚がある権現社のようだ。

車田白旗稲荷

車田といわれる町内(現在は本6町)は白旗神社の直轄田(神田・しんでん)で、例祭の時に行われる神輿渡御(みこしとぎょ)がこの車田から出発、収穫された稲穂がお神輿に供えられていたようだ。ただ、稲荷が祀られたのはもっと後になってからとのこといわれる。

境内には、三猿だけの1689(元禄2)年銘の庚申供養塔(右写真の左)と二十三夜塔(右)が祀られている。前半はここで終わる、残りは『旧東海道「藤沢宿」を歩く 2』に続く。

【別ブログを閉鎖し編集掲載:2011.06.15&7.27散策】