神奈川湊に近く海・陸をつなぐ要所として発達した宿場町 “神奈川宿”

川崎宿まで約10km、保土ケ谷宿まで約5km。人口5793人(県内9宿中第1位)、総軒数1341軒(県内9宿中第2位)、旅籠数58軒(茶屋は除く)という神奈川町・青木町の2町でつくられた神奈川宿。

今回 京浜急行「神奈川新町」からスタート

神奈川通東公園(枡形土居、長延寺跡)

現在、神奈川通東公園となっている場所に1965(昭和40)年まで長延寺があった。この寺は1631(寛永8)年の創設した浄土真宗長延寺があり、横浜開港当時にオランダ領事館にあてられていた。

土居

土居

この長延寺は神奈川宿江戸方の入口に当たり、門前周辺に「江戸見附」が存在していた。それは、東海道の両側には土居を互い違いに突出した桝形が築かれ、その上には棚(竹矢来)が組まれていた。土居の断面は台形で、その基底部の幅は4.2m(2間2尺)、頂部の幅は60cm(2尺)、高さ2.5m(8尺5寸)となっていた。さらに土居の上には高さ75cm(2尺5寸)の柵が設置されていた。

良泉寺

開港当時、諸外国の領事館にと命ぜられたがこの寺の住職は、快よしとせず本堂の屋根をはがし、修理中を口実に幕府の命令を断ったといわれる。

笠のぎ稲荷神社

平安時代の創建で、当初は稲荷山の中腹にあったが江戸時代に山麓へ移り、1869(明治2)年現在の地に遷座。社前を通行する人の笠が不思議に脱げ落ちたそうで、そのため笠脱稲荷と呼ばれるようになり、のちに笠のぎに改められた。

能満寺

鎌倉時代に創設とされる。その由来はこの地の漁師が海中から虚空菩薩を拾い上げこれを祠ったと伝えられている。

神明宮

鎌倉時代に創建。江戸時代は能満寺に所属し、明治の初めの神仏分離令により独立した。旧村社。

金蔵院

平安末期に創られた古刹である。「金川砂子」の図絵には江戸後期の様子が描かれ、参道は街道まで延び、金蔵院・熊野神社が境内に並び立っている。本堂前には徳川家康の「御手折梅」と称された梅の古木が描かれていると云うもの。

熊野神社

平安末期に紀伊の熊野権現を祀り、「権現様」として親しまれている。もとは権現山にあったが、江戸中期に金蔵院境内に移り、明治の初め神仏分離令により金蔵院から別れた。

境内には大火に再生した樹齢400年の公孫樹(いちょう)のご神木がある。

高札場

幕府の法や規則などを庶民に知らせるための掲示板で宿場町には必要不可欠なものだった。間口、約5m、奥行1.5m、高さ3.5mと大きなものであった。文字には「にかわ」を混ぜており、古くなると見字が浮かび上がると云う。

高札場は資料をもとに当時の寸法通りに復元、街道を往来する際の荷物の大きさや運賃を記している。

慶運寺

横浜開港当時、フランス領事館として使用された。また、浦島寺とも呼ばれた浦島丘にあった観福寿寺が大火によって焼失した浦島太郎伝説まつわる記念物が、この慶運寺に移された。

浦島伝説:浦島太郎は竜宮から丹後の地に戻ったが、親の御霊を訪ねるため東方をさまよい、箱根の山で玉手箱を開けたために老翁となる。さらに東に進み、この地で親の廟所に辿りつき親の菩提を弔った。竜宮から持ち帰ったという観音像が寺の浦島観世音霊廟に祀られている。

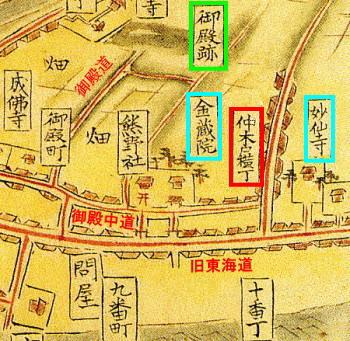

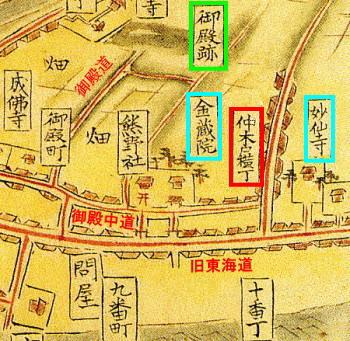

神奈川御殿

「新編武蔵風土記稿」には1610(慶長15)年に造営とある。「金川砂子」に御殿跡の絵があり、それによると東海道神奈川宿の往来から少し奥まったところ(熊野神社の近く)に9千坪の広さで造営されていたようだ。

神奈川御殿は将軍が上洛の時に最初の宿泊地として使用した。しかし、三代将軍家光を最後に将軍が上洛することもなくなり、御殿は使われなくなり17世紀半ばごろ廃止された。昭和の時代にはこの辺りを御殿町と呼んでいたという。京浜急行「仲木戸駅」名は、付近に御殿の木戸があったことからつけられたようだ。

御殿の存在目的として単なる将軍の鷹や鹿狩りの休息場であったのだろうか、豊臣から徳川に変わったばかりの時代に将軍権力を象徴する砦や城郭と同類の位置づけではなかったかという見方もある。それを実証するように、御殿の周辺には土塁や空掘を設けて要塞化し、家臣屋敷などが立ち並んでいたと思われる。その後幕府の街道支配が強化される過程で消滅したのでなかろうか。神奈川県に存在した、小杉御殿、藤沢御殿、中原御殿、然りである。

埼玉県越谷市の一条寺には神奈川御殿の解体材である建具、欄間が本堂の建具として使われ、現在、本堂脇の部屋に保存されていると越谷市広報が伝えている。

成仏寺

横浜開港当時、ヘボンやブラウンらのアメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。宣教師はアメリカでも有能な人達が選ばれて来日した。ヘボン(アメリカ名:ヘップバーン)は本堂に住んでいたといわれる。「ヘボン式ローマ字」でよく知られ、日本で最初の和英辞典を作るなど日本のために幾多の貢献を行い、攘夷の浪士でさえ「耶蘇の君子」として特別扱いをした。3年後に居留地(現在の横浜地方合同庁舎)に移転、後に明治学院を創設した。

またブラウン博士は夫婦で来日は聖書や賛美歌の翻訳に貢献した。妻のエリザベスはミシンを持参、広く技術を教えた。やがて横浜は洋服縫製技術発祥の地となる。

台場

開港当時港を警備するために大砲が置かれた。この工事は、勝海舟が設計し、権現山を切り崩して海を約8千坪埋め立てたものである。

工事を急ぎ過酷な労働を強いられたので、駆り出された労働者は「死ぬがましかへ土かつぎ」と歌った。

台場には14門の大砲が備えられ(計画では25門)、礼砲用として使われた後に1899(明治32)年に廃止されている。

大正期に入って台場周辺も埋め立てられ、現在は石垣の一部を残すのみで、往時の面影はない。

神奈川宿絵図

江戸時代後期、幕府の道中奉行所が作った「東海道分間延絵図」のうち神奈川宿の部分である。

図の中央には滝ノ橋が描かれて、橋の東側に神奈川本陣、にしがわに青木本陣が見えている。右端は江戸側からの入口で、長延寺が描かれている。左端の街道が折れまがったあたりが台町であり、崖下には神奈川湊が広がっている。

滝の川

神奈川宿は,滝の川をはさんで東側が神奈川町、西側が青木町となっていて、それぞれに本陣があった。

江戸方には神奈川(石井)本陣、上方には青木(鈴木)本陣があったが今はその面影はない。

浄瀧寺(じょうりゅうじ)

もとは街道筋にあったが、境内が道を狭めていたので、家康が江戸入国の時に移転を命じ、鈴木家(青木本陣主)の寄付によりこの地に移転した。横浜開港期当初にはイギリス領事館が置かれた寺でもある。

神奈川宿商人の墓が多く、これらの人々の墓には屋号が入っている。

大井戸

「神奈川の大井戸」と呼ばれる古井戸で、江戸時代には東海道中の名井戸に数えられた。神奈川御殿に宿泊する徳川将軍のお茶の水に使われたと伝えられる。開港後は、宗興寺に滞在したアメリカ人宣教医シモンズやヘボンもこの井戸の水を利用した。この水を売り歩く「水屋」もいたといわれる。

また、この井戸の水量の増減によって、翌日の天気を知ることが出来ると「お天気井戸」とも呼ばれた。

宗興寺

横浜港開港時に、アメリカ人宣教師で医師でもあったヘボン博士がここで診療所を開設して無料で庶民の診療を行っていた。わずかの期間に3500人の患者を診たという。

洲崎大神(すさきおおかみ)

1191(建久2)年、源頼朝による創建、古くから宿場や近隣に住む住民の信仰を集めていた。洲崎大神の参道をわずかに南に行くとそこは、神奈川湊として栄えた土地にぶつかる。今は埋め立てられてその面影がないが横浜港が開港されると神奈川宿とを結ぶ船着き場となり栄えたという。

むかし、この神社の境内にあったご神木のアハキがなまり、青木町の町名になったと云われる。

普門寺

1187(文治3)年創建、洲崎大神・大綱金毘羅神社の元別当で、山号の洲崎は洲崎大神の別当寺であったことに起因しており、寺号の普門は洲崎大神の本地仏である観世音菩薩を安置したことにより、観世音菩薩が多くの人々に救いの門を開いているとの意味から普門とされたと伝えられている。また、開港当時はイギリス士官の宿舎に充てられていた。

甚行寺

1656(明暦2)年創建。開港当時、本堂は土蔵造りであったが、改造を加えフランス公使館に充てられたといわれる。

本覚寺

1226(嘉禄2)年に臨済宗の寺として創建、その後、戦国時代初期の1510(永正7)年、権現山の合戦のため荒廃、1500年代になって曹洞宗の寺として再興されたもの。

横浜開港期当初にアメリカ領事館として使われたが、領事館を置く場所として本覚寺を選んだのはアメリカ総領事ハリス自身であったという。横浜開港の頃には袖ヶ浦と呼ばれる入江とその向こうの開港場が一望できたようで、その立地が理由であったと言われる。アメリカ領事館として使われていた時期には、境内の松の木に星条旗が掲げられ、山門は白いペンキを塗られ日本人の立ち入りを禁じたと云われている。また、この寺は生麦事件の際に負傷したふたりのイギリス人が逃げ込み、治療を受けた寺でもある。治療に当たったのはヘボン博士であったという。

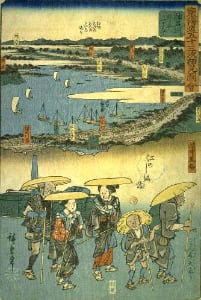

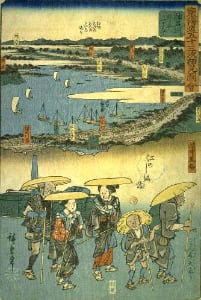

台町の茶屋でにぎわった宿“神奈川宿”

青木橋の袂から延びてくる旧東海道は緩やかな坂道で上っている。いわゆる「台の坂」で、このあたりが町名の「台町」の由来ともなった「神奈川の台」だ。横浜開港の以前、ここからは袖ヶ浦の入江を眼下に横浜の砂州や遠く野毛山や本牧の岬などが見え、沿道の松なども美しく、東海道でも屈指の景勝地だったという。街道沿いには全盛期に58の茶屋が軒を並べ、旅人を招いて賑わった。その様子は十返舎一九による「東海道中膝栗毛」の中にも描かれている。現在では道沿いにはビルが建ち並び、袖ヶ浦の景勝も無いが、坂道と料亭「田中屋」だけが名残を止めている。

田中屋

江戸時代後期の1863(文久3)年、前身「さくらや」として創業。安藤(歌川)広重の「神奈川宿台之景」に2階建ての旅篭(はたご)として描写されており、客が舟で乗り付けた記録もあると云う。 現在では神奈川宿ゆかりの店舗として唯一の存在となってしまった。

明治に入ると文化人や、政財界の著名人、西洋の客人が訪れるようになり、店内では外国語が飛び交っていた。

この頃、お龍(1841~1906)が仲居として働いていた時期(明治7年頃)でもあった。

大綱金毘羅神社

平安末期の創建という古社で、もともとは後方の山上にあり、飯綱権現、飯綱社などと呼ばれていたという。後に現在地に移り、琴平社を合祀して大綱金刀比羅神社となったという。海際にあったことで、かつては船乗りたちの崇敬を集めた神社という。

一里塚跡

大綱金毘羅神社の鳥居の横あたりに1604(慶長9)年築造の日本橋から七つ目に当たる一里塚があった。

江戸幕府は日本橋を起点として全国の街道に一里塚を設置するよう指令を出した。一里塚の設置は、八王子代官の大久保長安や戸塚宿成立に力を入れた彦坂元正の指揮の元に行われ、1里を36町(約3.9km)、1町を60間、1間を6尺と尺貫法の制度を整え10年ほどで完了した。

神奈川台の関門跡

横浜開港直後には外国人の殺傷事件が相次ぎ、幕府はその対策のために横浜周辺各所に関門や番所を設け警備を強めたのだが、このうちの神奈川宿の西側の関門があった場所がこのあたりだった。当時の関門はここよりやや西側だったという。関門は1859(安政6)年に設置され、1871(明治4)年には廃止されている。

今回、区のセンター主催の歴史講座「歴史街道を歩く」で神奈川宿を散策した。

かつての神奈川宿として栄えた町は、今ではすっかりビルの建ち並ぶ市街地に変貌してしまったが、ところどころに神奈川宿の面影や横浜開港期の歴史のひとこまを伝える場所が残っている。それらの史跡などを繋いで「神奈川宿歴史の道」という散策コースが整備されている。

「神奈川宿歴史の道」は約4kmの道を安全に散策できるようこげ茶色のレンガタイルが敷かれており、この道に沿って歩いてゆくと自然に神奈川宿歴史散策が出来と云うことが他の宿場町散策路にない親切さである。また、歩道に設置された車止めのポールの先端には浦島伝説に因んで亀のデザインが施されているのもこの町らしさが現れていた。

【別ブログを閉鎖し編集掲載:2010.11.16散策】

川崎宿まで約10km、保土ケ谷宿まで約5km。人口5793人(県内9宿中第1位)、総軒数1341軒(県内9宿中第2位)、旅籠数58軒(茶屋は除く)という神奈川町・青木町の2町でつくられた神奈川宿。

今回 京浜急行「神奈川新町」からスタート

神奈川通東公園(枡形土居、長延寺跡)

現在、神奈川通東公園となっている場所に1965(昭和40)年まで長延寺があった。この寺は1631(寛永8)年の創設した浄土真宗長延寺があり、横浜開港当時にオランダ領事館にあてられていた。

土居

土居この長延寺は神奈川宿江戸方の入口に当たり、門前周辺に「江戸見附」が存在していた。それは、東海道の両側には土居を互い違いに突出した桝形が築かれ、その上には棚(竹矢来)が組まれていた。土居の断面は台形で、その基底部の幅は4.2m(2間2尺)、頂部の幅は60cm(2尺)、高さ2.5m(8尺5寸)となっていた。さらに土居の上には高さ75cm(2尺5寸)の柵が設置されていた。

良泉寺

開港当時、諸外国の領事館にと命ぜられたがこの寺の住職は、快よしとせず本堂の屋根をはがし、修理中を口実に幕府の命令を断ったといわれる。

笠のぎ稲荷神社

平安時代の創建で、当初は稲荷山の中腹にあったが江戸時代に山麓へ移り、1869(明治2)年現在の地に遷座。社前を通行する人の笠が不思議に脱げ落ちたそうで、そのため笠脱稲荷と呼ばれるようになり、のちに笠のぎに改められた。

能満寺

鎌倉時代に創設とされる。その由来はこの地の漁師が海中から虚空菩薩を拾い上げこれを祠ったと伝えられている。

神明宮

鎌倉時代に創建。江戸時代は能満寺に所属し、明治の初めの神仏分離令により独立した。旧村社。

金蔵院

平安末期に創られた古刹である。「金川砂子」の図絵には江戸後期の様子が描かれ、参道は街道まで延び、金蔵院・熊野神社が境内に並び立っている。本堂前には徳川家康の「御手折梅」と称された梅の古木が描かれていると云うもの。

熊野神社

平安末期に紀伊の熊野権現を祀り、「権現様」として親しまれている。もとは権現山にあったが、江戸中期に金蔵院境内に移り、明治の初め神仏分離令により金蔵院から別れた。

境内には大火に再生した樹齢400年の公孫樹(いちょう)のご神木がある。

高札場

幕府の法や規則などを庶民に知らせるための掲示板で宿場町には必要不可欠なものだった。間口、約5m、奥行1.5m、高さ3.5mと大きなものであった。文字には「にかわ」を混ぜており、古くなると見字が浮かび上がると云う。

高札場は資料をもとに当時の寸法通りに復元、街道を往来する際の荷物の大きさや運賃を記している。

慶運寺

横浜開港当時、フランス領事館として使用された。また、浦島寺とも呼ばれた浦島丘にあった観福寿寺が大火によって焼失した浦島太郎伝説まつわる記念物が、この慶運寺に移された。

浦島伝説:浦島太郎は竜宮から丹後の地に戻ったが、親の御霊を訪ねるため東方をさまよい、箱根の山で玉手箱を開けたために老翁となる。さらに東に進み、この地で親の廟所に辿りつき親の菩提を弔った。竜宮から持ち帰ったという観音像が寺の浦島観世音霊廟に祀られている。

神奈川御殿

「新編武蔵風土記稿」には1610(慶長15)年に造営とある。「金川砂子」に御殿跡の絵があり、それによると東海道神奈川宿の往来から少し奥まったところ(熊野神社の近く)に9千坪の広さで造営されていたようだ。

神奈川御殿は将軍が上洛の時に最初の宿泊地として使用した。しかし、三代将軍家光を最後に将軍が上洛することもなくなり、御殿は使われなくなり17世紀半ばごろ廃止された。昭和の時代にはこの辺りを御殿町と呼んでいたという。京浜急行「仲木戸駅」名は、付近に御殿の木戸があったことからつけられたようだ。

御殿の存在目的として単なる将軍の鷹や鹿狩りの休息場であったのだろうか、豊臣から徳川に変わったばかりの時代に将軍権力を象徴する砦や城郭と同類の位置づけではなかったかという見方もある。それを実証するように、御殿の周辺には土塁や空掘を設けて要塞化し、家臣屋敷などが立ち並んでいたと思われる。その後幕府の街道支配が強化される過程で消滅したのでなかろうか。神奈川県に存在した、小杉御殿、藤沢御殿、中原御殿、然りである。

埼玉県越谷市の一条寺には神奈川御殿の解体材である建具、欄間が本堂の建具として使われ、現在、本堂脇の部屋に保存されていると越谷市広報が伝えている。

成仏寺

横浜開港当時、ヘボンやブラウンらのアメリカ人宣教師の宿舎にあてられた。宣教師はアメリカでも有能な人達が選ばれて来日した。ヘボン(アメリカ名:ヘップバーン)は本堂に住んでいたといわれる。「ヘボン式ローマ字」でよく知られ、日本で最初の和英辞典を作るなど日本のために幾多の貢献を行い、攘夷の浪士でさえ「耶蘇の君子」として特別扱いをした。3年後に居留地(現在の横浜地方合同庁舎)に移転、後に明治学院を創設した。

またブラウン博士は夫婦で来日は聖書や賛美歌の翻訳に貢献した。妻のエリザベスはミシンを持参、広く技術を教えた。やがて横浜は洋服縫製技術発祥の地となる。

台場

開港当時港を警備するために大砲が置かれた。この工事は、勝海舟が設計し、権現山を切り崩して海を約8千坪埋め立てたものである。

工事を急ぎ過酷な労働を強いられたので、駆り出された労働者は「死ぬがましかへ土かつぎ」と歌った。

台場には14門の大砲が備えられ(計画では25門)、礼砲用として使われた後に1899(明治32)年に廃止されている。

大正期に入って台場周辺も埋め立てられ、現在は石垣の一部を残すのみで、往時の面影はない。

神奈川宿絵図

江戸時代後期、幕府の道中奉行所が作った「東海道分間延絵図」のうち神奈川宿の部分である。

図の中央には滝ノ橋が描かれて、橋の東側に神奈川本陣、にしがわに青木本陣が見えている。右端は江戸側からの入口で、長延寺が描かれている。左端の街道が折れまがったあたりが台町であり、崖下には神奈川湊が広がっている。

滝の川

神奈川宿は,滝の川をはさんで東側が神奈川町、西側が青木町となっていて、それぞれに本陣があった。

江戸方には神奈川(石井)本陣、上方には青木(鈴木)本陣があったが今はその面影はない。

浄瀧寺(じょうりゅうじ)

もとは街道筋にあったが、境内が道を狭めていたので、家康が江戸入国の時に移転を命じ、鈴木家(青木本陣主)の寄付によりこの地に移転した。横浜開港期当初にはイギリス領事館が置かれた寺でもある。

神奈川宿商人の墓が多く、これらの人々の墓には屋号が入っている。

大井戸

「神奈川の大井戸」と呼ばれる古井戸で、江戸時代には東海道中の名井戸に数えられた。神奈川御殿に宿泊する徳川将軍のお茶の水に使われたと伝えられる。開港後は、宗興寺に滞在したアメリカ人宣教医シモンズやヘボンもこの井戸の水を利用した。この水を売り歩く「水屋」もいたといわれる。

また、この井戸の水量の増減によって、翌日の天気を知ることが出来ると「お天気井戸」とも呼ばれた。

宗興寺

横浜港開港時に、アメリカ人宣教師で医師でもあったヘボン博士がここで診療所を開設して無料で庶民の診療を行っていた。わずかの期間に3500人の患者を診たという。

洲崎大神(すさきおおかみ)

1191(建久2)年、源頼朝による創建、古くから宿場や近隣に住む住民の信仰を集めていた。洲崎大神の参道をわずかに南に行くとそこは、神奈川湊として栄えた土地にぶつかる。今は埋め立てられてその面影がないが横浜港が開港されると神奈川宿とを結ぶ船着き場となり栄えたという。

むかし、この神社の境内にあったご神木のアハキがなまり、青木町の町名になったと云われる。

普門寺

1187(文治3)年創建、洲崎大神・大綱金毘羅神社の元別当で、山号の洲崎は洲崎大神の別当寺であったことに起因しており、寺号の普門は洲崎大神の本地仏である観世音菩薩を安置したことにより、観世音菩薩が多くの人々に救いの門を開いているとの意味から普門とされたと伝えられている。また、開港当時はイギリス士官の宿舎に充てられていた。

甚行寺

1656(明暦2)年創建。開港当時、本堂は土蔵造りであったが、改造を加えフランス公使館に充てられたといわれる。

本覚寺

1226(嘉禄2)年に臨済宗の寺として創建、その後、戦国時代初期の1510(永正7)年、権現山の合戦のため荒廃、1500年代になって曹洞宗の寺として再興されたもの。

横浜開港期当初にアメリカ領事館として使われたが、領事館を置く場所として本覚寺を選んだのはアメリカ総領事ハリス自身であったという。横浜開港の頃には袖ヶ浦と呼ばれる入江とその向こうの開港場が一望できたようで、その立地が理由であったと言われる。アメリカ領事館として使われていた時期には、境内の松の木に星条旗が掲げられ、山門は白いペンキを塗られ日本人の立ち入りを禁じたと云われている。また、この寺は生麦事件の際に負傷したふたりのイギリス人が逃げ込み、治療を受けた寺でもある。治療に当たったのはヘボン博士であったという。

台町の茶屋でにぎわった宿“神奈川宿”

青木橋の袂から延びてくる旧東海道は緩やかな坂道で上っている。いわゆる「台の坂」で、このあたりが町名の「台町」の由来ともなった「神奈川の台」だ。横浜開港の以前、ここからは袖ヶ浦の入江を眼下に横浜の砂州や遠く野毛山や本牧の岬などが見え、沿道の松なども美しく、東海道でも屈指の景勝地だったという。街道沿いには全盛期に58の茶屋が軒を並べ、旅人を招いて賑わった。その様子は十返舎一九による「東海道中膝栗毛」の中にも描かれている。現在では道沿いにはビルが建ち並び、袖ヶ浦の景勝も無いが、坂道と料亭「田中屋」だけが名残を止めている。

田中屋

江戸時代後期の1863(文久3)年、前身「さくらや」として創業。安藤(歌川)広重の「神奈川宿台之景」に2階建ての旅篭(はたご)として描写されており、客が舟で乗り付けた記録もあると云う。 現在では神奈川宿ゆかりの店舗として唯一の存在となってしまった。

明治に入ると文化人や、政財界の著名人、西洋の客人が訪れるようになり、店内では外国語が飛び交っていた。

この頃、お龍(1841~1906)が仲居として働いていた時期(明治7年頃)でもあった。

大綱金毘羅神社

平安末期の創建という古社で、もともとは後方の山上にあり、飯綱権現、飯綱社などと呼ばれていたという。後に現在地に移り、琴平社を合祀して大綱金刀比羅神社となったという。海際にあったことで、かつては船乗りたちの崇敬を集めた神社という。

一里塚跡

大綱金毘羅神社の鳥居の横あたりに1604(慶長9)年築造の日本橋から七つ目に当たる一里塚があった。

江戸幕府は日本橋を起点として全国の街道に一里塚を設置するよう指令を出した。一里塚の設置は、八王子代官の大久保長安や戸塚宿成立に力を入れた彦坂元正の指揮の元に行われ、1里を36町(約3.9km)、1町を60間、1間を6尺と尺貫法の制度を整え10年ほどで完了した。

神奈川台の関門跡

横浜開港直後には外国人の殺傷事件が相次ぎ、幕府はその対策のために横浜周辺各所に関門や番所を設け警備を強めたのだが、このうちの神奈川宿の西側の関門があった場所がこのあたりだった。当時の関門はここよりやや西側だったという。関門は1859(安政6)年に設置され、1871(明治4)年には廃止されている。

今回、区のセンター主催の歴史講座「歴史街道を歩く」で神奈川宿を散策した。

かつての神奈川宿として栄えた町は、今ではすっかりビルの建ち並ぶ市街地に変貌してしまったが、ところどころに神奈川宿の面影や横浜開港期の歴史のひとこまを伝える場所が残っている。それらの史跡などを繋いで「神奈川宿歴史の道」という散策コースが整備されている。

「神奈川宿歴史の道」は約4kmの道を安全に散策できるようこげ茶色のレンガタイルが敷かれており、この道に沿って歩いてゆくと自然に神奈川宿歴史散策が出来と云うことが他の宿場町散策路にない親切さである。また、歩道に設置された車止めのポールの先端には浦島伝説に因んで亀のデザインが施されているのもこの町らしさが現れていた。

【別ブログを閉鎖し編集掲載:2010.11.16散策】