2012年9月11日長崎旅行2日目、長崎県島原市のホテルを出発し、「島原まゆやまロード」から雄大な普賢岳の風景を見た後、南島原市の「原城跡」へ向いました。

「原城跡」は、天草地方と、島原地方の民衆が蜂起した「島原の乱」の最後の舞台となった城で、今回の長崎旅行の目的の一つとなったスポットです。

島原半島の東岸、国道251号を南下して行くと入江の向こうに「原城跡」の高台が見えてきました。

海に突き出た先端近くに原城温泉の大きな建物があり、その付近から高台に向かう細い道を走ると「原城大手門跡」がありましたが、草の生茂った場所で、何も見つけることができませんでした。

「原城文化センター」に展示されていた「一揆勢の動き」と題する島原・天草周辺の地図で、右上に原城周辺地図を加えています。

原城周辺地図では城郭のあった辺りを黄色に塗っており、「島原の乱」では国道251号の西側には幕府軍12万の大部隊が陣を張っていました。

■地図にある「一揆の動き」(10月~12月)の状況が南島原市発行の小冊子「南島原歴史遺産」にありました。

******************************************************************************

3カ月の籠城農民と12万余の幕府軍

1637(寛永14)年(10月)、年貢を納めきれない口之津の庄屋の妊婦を水責めにして殺したこと、代官が聖画を破いたことなどに、キリシタンたちが腹を立て、代官を襲った。

領民たちは次々とキリシタンであると表明し、わずか15、16歳の少年の天草四郎を総大将に、島原半島の村々で蜂起し、松倉氏の居城森岳城(島原城)を攻めた。

(翌11月)、天草でも同じように富岡城を攻囲した。1638年1月(寛永14年12月)城を落とせなった民衆約3万7千人は、すでに廃城となっていた原城に立て籠もった。

******************************************************************************

■資料を総合して島原の乱の原因や、背景をまとめてみました。

******************************************************************************

1.藩主松倉氏の苛政

2.過酷を極めるキリシタン弾圧

3.三年も続く飢饉の原因をキリシタンを棄教したこととし、立ち返れ(再入信)ば救われるとの風評が広がる。

4.終末予言(最後の審判?)が流布され、キリシタンに改宗しなければ地獄に落ちると言われていた。

5.26年前に追放された伴天連が書き残した予言に、26年後に幼い善人(天の使い?)が現れるとし、利発で、様々な奇蹟を行う天草四朗が比定され、布教グループが組織された。

******************************************************************************

本丸のそばの駐車場横の一段高くなった場所に「ホネカミ地蔵」が立ち、その左手に本丸正門があったようです。

地元願心寺の注誉上人が一揆側、幕府側の区別なく骨を拾い集めて慰霊した地蔵とされ、1637(寛永14)年の島原の乱から約130年後の建立だったようです。

原城跡には約3万人にのぼる島原の乱の死者が埋められたようで、当時も農地利用などで掘り出される人骨を見かねて慰霊したのかも知れません。

命を懸けて宗教を守ろうとしたキリシタンの人々を想うと、異教の地蔵菩薩に慰霊されている様子に戸惑いを感じますが、厳しいキリシタン禁制の江戸時代に注誉上人が行うことが出来た最大限の慰霊だったと考えられます。

■現地の案内板より

******************************************************************************

ホネカミ地蔵

寛永十五年(一六三八)二月二八日、島原の乱は終わりを告げた。

ホネカミ地蔵は、明和三年(一七六六)七月十五日有馬村願心寺の注誉上人が、この戦乱で葬れた人々の骨を、敵、味方の区別なく拾い、霊を慰めた地蔵尊塔である。

八波則吉先生は、「骨かみ地蔵に花あげろ三万人も死んだげな小さな子供も居たろうか骨かみ地蔵に花あげろ」とうたっています。

「ホネカミ」とは、「骨をかみしめる」の意味で、その事から「自分自身のものにする」更に「人々を済度する」(助ける、救う)と、理解すべきだと言われる。

******************************************************************************

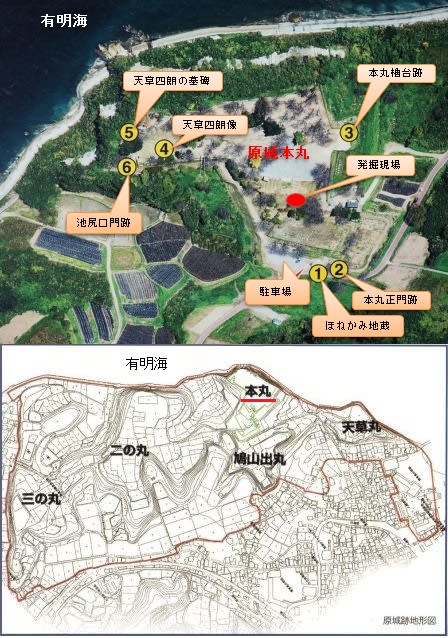

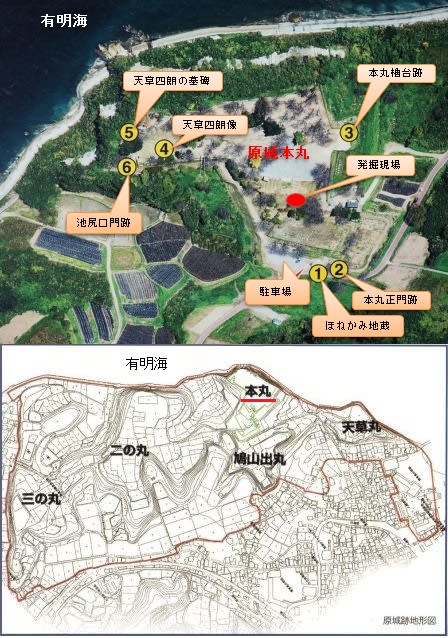

上段の航空写真による原城本丸の案内図は、駐車場にあったもので、下段の地形図は原城全体の案内図となっています。

見学は、駐車場から案内図(6)池尻口門跡へ向かい、(5)(4)(3)の順で歩きました。

案内図では、有明海を上に描かれていますが、正しい方角は記事の二番目に掲載した原城周辺地図と対比してご覧下さい。

■現地の案内板より

******************************************************************************

原城は、戦国時代の有馬氏の重要な城であり、1637(寛永14)年に勃発した島原・天草一揆の舞台となった城である。城は、海岸に突き出した丘に築かれ、本丸、二の丸、三の丸、天草丸、鳩山出丸などから構成されていた。周囲は約4km、東は有明海、西と北は一部をのぞいて低湿地に囲まれた天然の要害であった。

本丸は石垣で囲まれ出入口は桝形となり、織田信長や豊臣秀吉の時代に完成された石積み技術が用いられ、近世城郭の特徴をもった。その特徴は、高い石垣、建物に瓦を使用、建物を礎石上に備えていた点である。一方、二の丸、三の丸は自然の地形を活かした土づくりであった。

原城の工事は、1599(慶長4)年にはじまり、1604(慶長9)年に完成したとされる。イエズス会宣教師の報告書は、文禄・慶長の役後に有馬晴信が居住している日野江城よりもー層適地にして、堅固で防御できるような新しい城を築城中であるとし、城内には晴信の屋敷のほか、家臣の屋敷、弾薬や食糧を蓄えた三層の櫓があったと記した。

1614(慶長19)年に晴信の子、直純は日向国臼杵郡(宮崎県延岡市)に転封となり、原城は、翌年に発令された一国一城令によって廃城となった。

1992(平成4)年から実施している発掘調査によって、本丸地区から多くの遺構・遺物が出土した。特に、十字架、メダイ、ロザリオの珠などのキリシタン関係遺物は、島原・天草一揆にまつわる資料である。また、一揆後、幕府軍により壊され埋められた出入口や櫓台石垣、本丸の正面玄関に相当する出入口などが検出され、原城築城時の遺構や島原・天草一揆に対した幕府の対応を示す資料を発見した。

原城跡は1938(昭和13)年5月30日、国指定史跡となった。

******************************************************************************

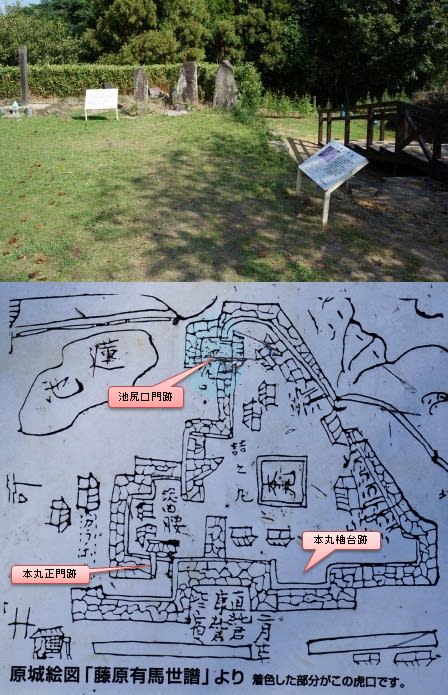

駐車場から(6)池尻口門跡へ向かう途中の風景です。

突き当りの石垣に沿って左に進むと池尻口門跡ですが、右手前方に石垣の角が見られます。

左上に見える十字架の塔は、池尻口門跡を入ると前方にそびえているものです。

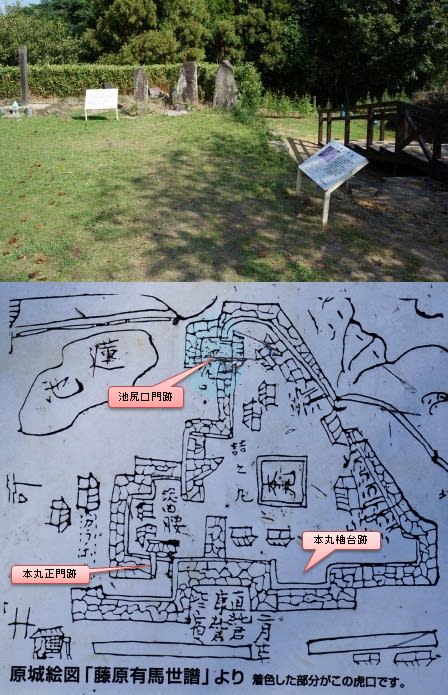

上段の写真は、東端の池尻口門跡から本丸へ入り、振り返った風景です。

右手の池尻口門跡は、約6m、5段の石段が発掘され、遺跡保護のためか、手すりの付いた木道が整備されています。

正面の小さな石碑は、「佐分利九之丞の碑」とされ、原城への最期の総攻撃に幕府軍に志願し、先陣を切って勇敢に戦死した因幡藩の武士の墓でした。

下段は、案内板にあった「原城絵図」で、江戸初期までの領主有馬氏の資料「藤原有馬世譜」にあったようです。

原城は、有馬氏が居城だった「日の江城」の支城と思っていましたが、駐車場の案内板では新たな居城として築城した本格的な城郭だったようです。

城の中央の四角の中に「本丸」とある場所は、案内板にある「弾薬や食糧を蓄えた三層の櫓」だったのでしょうか。

■現地の案内板より

******************************************************************************

池尻口門跡

この虎口(出入口)は、島原の乱後幕府の現地処理による徹底的な破壊により、石垣の築石やグリ石などで埋め尽くされ、さらに土を被せて隠されていました。

発掘調査で検出し、開口部は東西に開き約6m、奥行は南北に約12mで5段の階段を有する虎口であることが分かりました。

階段の平場部分に門柱の基石があり、建築物としての門があったことがうかがえます。

この虎口は、本丸の裏門にあたり「池尻口」と明記してある絵図もあります。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

■「佐分利九之丞の碑」の案内板です。

******************************************************************************

佐分利九之丞の碑

佐分利九之丞は、因幡藩(鳥取県)・池田侯の家臣で、島原の乱の時、慰問使として差遣された人であります。

寛永15年(1638)2月27日、幕府軍の総攻撃にあたり、九之丞は細川軍の先陣を承って進撃したが、本丸において遂に斃れました。彼は刀を採り、傍らにあった自然石に己の姓名と年月を彫り込んだものと伝えられその自然石がそのまま彼の墓碑となっています。

佐分利家は、彼の勇戦奮闘の功績により一千石の加増がありました。

「墓碑」と並んで建っている「副碑」は、九之丞の子孫である「軍平」という人が、祖先の霊を供養するため、口之津町玉峰寺の僧を招き建てられたものであるといわれています。

******************************************************************************

右手に池尻口門跡を望む本丸内の風景です。

中央に建つ白い像は、地元南島原市出身の彫刻家北村西望作「信念にもゆる天草四郎」です。

左端には大きな字で「原城跡」と刻まれた石碑があり、この下に碑文を書いています。

■「原城跡」の石碑の碑文です。

******************************************************************************

徳川幕府のキリスト教徒弾圧。

同時に、松倉重政、勝家父子、二代にわたる悪政によって、その日の生活を脅かされた有馬地方の信徒は、天草四朗時貞を盟主として、幕府軍との一戦を決意。

天然の要害、原城は、たちまちにして、修羅の巷と化した。

時は、寛永十四年十二月(一六三七年)。

幕府の征討将軍板倉内膳重昌は、諸藩の軍勢を指揮して、総攻撃を加えること実に三回。

しかし、信仰に固く結束した信徒軍の反撃に惨敗、繁昌、自らも戦死した。

思わぬ苦戦にあせった幕府は老中松平伊豆守信綱を急派。

陸海両面より城を包囲。

やぐらを組み、地下道を掘り、海上からは軍船の砲撃など、四たびの総攻撃。

遂に信徒軍の食糧、弾薬ともに尽き果て、二の丸、三の丸、天草丸、本丸と相次いで落城。

主将四朗時貞をはじめ、老若男女、全信徒相次いで古城の露と消えた。

これ寛永十五年二月二十八日である。

その数、三万七千有余。

思えば、何ら訓練もない農民たちが、堂々数倍に及ぶ幕府軍の精鋭と矛を交えること数ヶ月。

強大な武力と、権勢に立向ったその団結と情熱、信仰の強さ。

遂に悲憤の最期を遂げたとはいえ、この戦乱は、当時の国政の上に痛烈な警鐘となり人間の信仰の尊さを内外に喧伝した。

史家をして

「苛政に始まり、迫害に終わった。」

といわしめた島原の乱。

優美にして堅固。

かつては、日暮城とまで讃えられた原城。

いま、古城のほとりに立って往時をしのべば、うたた、感慨無量。

信仰に生き抜いた殉難者のみたまに対し、限りない敬意と、哀悼の念を禁じ得ない。

ここに、三百二十年祭を記念して、信徒、幕府両軍戦死者のみたまを慰め、遺跡を顕彰する次第である。

昭和三十二年五月二十五日

長崎県知事 西岡竹次郎

******************************************************************************

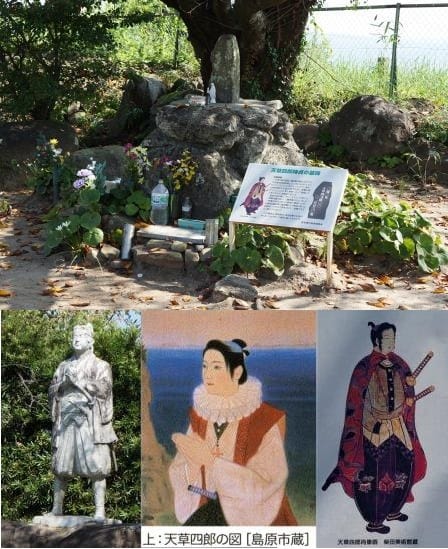

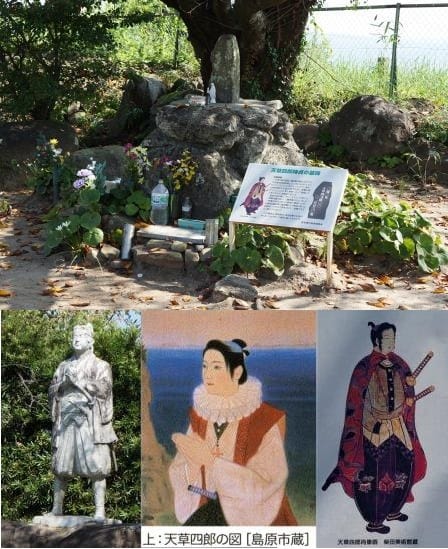

上段は、池尻口門跡を入った正面にあった「天草四朗時貞の墓碑」です。

墓碑の前には小さなマリア像が置かれ、花や水が供えられ、埋葬のない墓ですが、墓前に立つと厳粛な気持ちになります。

下段に並ぶのは、天草四朗像で、向かって左は、本丸に立つ北村西望作「信念にもゆる天草四郎」で、目をつむり、両手を組んで祈る表情は、澄み切った心を映しているようでした。

向かって右は、墓碑の案内板に「天草四朗肖像 画柴田美術館蔵」と紹介されていたもので、大きく膨らんだ南蛮風のズボン、長いマントに二本の刀を差した姿が印象的です。

中央は、原城文化センターで頂いた小冊子「南島原歴史遺産」に掲載されていた「天草四朗の図 島原市蔵」と紹介されていたもので、「南海の美少年」と称されたイメージに近いようです。

■現地の案内板より

******************************************************************************

天草四朗時貞の墓碑

天草四朗

小西行長の家臣、益田甚兵衛好次の子で、本名益田四朗時貞といい洗礼名はジェロニモとかフランシスコなどといわれています。

比較的恵まれた幼少時代を送り、教養も高かったといわれ、また長崎へ行って勉強したとありますが、詳細は不明です。

島原の乱に際し、若干15才という若さで一揆軍の総大将として幕府軍と対立しました。

一揆軍は88日間この原城に籠城したが、圧倒的な幕府軍の総攻撃により終結しました。

四朗はこの本丸で首を切られ、長崎でもさらし首にされました。

この墓碑は、西有家町にある民家の石垣の中にあったものをこの場所に移したものです。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

上段は、本丸西側にある「櫓台跡」で、池尻口門跡の案内板に掲載の「原城絵図」にも石垣が突出た部分です。

下段は、案内板にあった島原の乱最後の総攻撃場面「島原の乱図屏風」(秋月郷土館蔵)の一部です。

「櫓台」の石垣を登る幕府軍や、上から攻撃する一揆軍の姿が活き活きと描かれていますが、石垣の上から下をのぞいき、当時の壮絶な戦いを思い浮かべて見るのも一興です。

■現地の案内板より

******************************************************************************

櫓台石垣

島原の乱後の幕府による現地処理で、徹底的に破壊され埋め込まれた石垣張り出し部分であります。この場所は、築城当時天守相当の重層のの櫓があったと推定され、口之津、天草方面を見渡せる絶好の場所であります。

写真の絵図は島原の乱の張り出し部分はこの場所と推定されます。幕府軍は石垣をよじのぼろうとしているが、一揆軍は塀の上から石などを投げ落とし必死で防戦しています。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

本丸正門跡に近い場所で行われていた発掘調査の風景です。

大きな石が掘り出されているのは、幕府軍によって破壊された石垣でしょうか。

9月の炎天下で黙々と行う発掘作業は、つらいものと思われます。

上段の写真は、発掘された人骨がバンジュウの中に入れられていたものです。

もしやと思い、現場の人にたずねるとやはり人骨とのことで、破壊した石垣と共に多くの遺骸が埋められていたようです。

ここは、約2万7千人とする一揆軍が、幕府軍の総攻撃でほぼ全員が殺される地獄のような光景が繰り広げられた場所でした。

下段は、発掘現場近くの案内板にあった遺物の写真で、発掘された代表的な物が紹介されているようです。

この後訪れた「原城文化センター」には発掘された様々な遺物が展示されていました。

「原城文化センター」でも散乱する人骨が発掘された状態のレプリカや、有馬にあったとされる「セミナリオ(キリシタンの中等教育機関)」の建物の絵などが印象に残っています。

■現地の案内板より

******************************************************************************

原城発掘

平成4年度(1992)から実施した本丸地区の発掘調査により、多くの出土遺構・遺物がありました。特に「島原の乱」にまつわる十字架・メダイ・ロザリオの珠などのキリシタン関係遺物の出土は歴史的意義付けの上で貴重な研究資料であります。他に火縄銃の鉛玉、輸入陶磁器、瓦など、原城築城当時から乱で封印されるまでの原城を物語る資料が出土しています。

出土遺物は、「原城文化センター」で展示しています。

******************************************************************************

有明海に面した本丸の中ほどに「白洲」と題する案内板があり、海を見下ろす視界が開けた場所がありました。

300mの断崖から見下ろす有明海は青色に輝き、血しぶきが飛び散る壮絶な殺戮があった古戦場の風景とは思えない美しさです。

案内板に旧暦の8月の大潮の干潮に「白洲」が見えるとされていますが、沖の海面に帯状に輝く場所があり、撮影したものです。

下段にあるのは原城周辺の地形図で、南の海中に細長い浅瀬が見られ、おそらくここが「白洲」と思われます。

赤い海藻が、死骸となると白い石灰質の小石になるそうで、それが堆積して浅瀬となったのが「白洲」のようです。

司馬遼太郎は、「街道をゆく島原・天草の諸道」の最期にこの「リソサムニューム」について次のように語っています。

~この世界的にも珍奇な水生植物について考えるとき、赤い色の海藻がべつに接点はないにせよ、十字架の旗のもとで死んだ三万の霊とつい気分として重なってしまう。

原城の死者が生者に弔われることなく、死者自身が弔わざるをえなかったことと、どこか白い石は詩的に似通っているのだろうか。~

心に残る原城跡の見学でした。

■現地の案内板より

******************************************************************************

白洲

ここ原城本丸の南、約300メートル沖合に東西約1000メートルに亘る浅瀬がある。

旧暦3月と8月の最干潮時にもっともよくその姿を見せ、この地では「白洲」とよんでいる。

これは「リソサムニューム」という学術的にも極めて珍しい植物が繁殖しているもので、世界にはイギリス海岸、インド洋、ここ「白洲」の3ヶ所にしかみられない。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

参考文献

「島原の乱 キリシタン信仰と武装蜂起」中央公論新社発行、著者:神田千里

「長崎県の歴史 県史」山川出版社発行、著者:瀬野精一郎・佐伯弘次・小宮木代良・新川登亀男五・野井隆史

「原城跡」は、天草地方と、島原地方の民衆が蜂起した「島原の乱」の最後の舞台となった城で、今回の長崎旅行の目的の一つとなったスポットです。

島原半島の東岸、国道251号を南下して行くと入江の向こうに「原城跡」の高台が見えてきました。

海に突き出た先端近くに原城温泉の大きな建物があり、その付近から高台に向かう細い道を走ると「原城大手門跡」がありましたが、草の生茂った場所で、何も見つけることができませんでした。

「原城文化センター」に展示されていた「一揆勢の動き」と題する島原・天草周辺の地図で、右上に原城周辺地図を加えています。

原城周辺地図では城郭のあった辺りを黄色に塗っており、「島原の乱」では国道251号の西側には幕府軍12万の大部隊が陣を張っていました。

■地図にある「一揆の動き」(10月~12月)の状況が南島原市発行の小冊子「南島原歴史遺産」にありました。

******************************************************************************

3カ月の籠城農民と12万余の幕府軍

1637(寛永14)年(10月)、年貢を納めきれない口之津の庄屋の妊婦を水責めにして殺したこと、代官が聖画を破いたことなどに、キリシタンたちが腹を立て、代官を襲った。

領民たちは次々とキリシタンであると表明し、わずか15、16歳の少年の天草四郎を総大将に、島原半島の村々で蜂起し、松倉氏の居城森岳城(島原城)を攻めた。

(翌11月)、天草でも同じように富岡城を攻囲した。1638年1月(寛永14年12月)城を落とせなった民衆約3万7千人は、すでに廃城となっていた原城に立て籠もった。

******************************************************************************

■資料を総合して島原の乱の原因や、背景をまとめてみました。

******************************************************************************

1.藩主松倉氏の苛政

2.過酷を極めるキリシタン弾圧

3.三年も続く飢饉の原因をキリシタンを棄教したこととし、立ち返れ(再入信)ば救われるとの風評が広がる。

4.終末予言(最後の審判?)が流布され、キリシタンに改宗しなければ地獄に落ちると言われていた。

5.26年前に追放された伴天連が書き残した予言に、26年後に幼い善人(天の使い?)が現れるとし、利発で、様々な奇蹟を行う天草四朗が比定され、布教グループが組織された。

******************************************************************************

本丸のそばの駐車場横の一段高くなった場所に「ホネカミ地蔵」が立ち、その左手に本丸正門があったようです。

地元願心寺の注誉上人が一揆側、幕府側の区別なく骨を拾い集めて慰霊した地蔵とされ、1637(寛永14)年の島原の乱から約130年後の建立だったようです。

原城跡には約3万人にのぼる島原の乱の死者が埋められたようで、当時も農地利用などで掘り出される人骨を見かねて慰霊したのかも知れません。

命を懸けて宗教を守ろうとしたキリシタンの人々を想うと、異教の地蔵菩薩に慰霊されている様子に戸惑いを感じますが、厳しいキリシタン禁制の江戸時代に注誉上人が行うことが出来た最大限の慰霊だったと考えられます。

■現地の案内板より

******************************************************************************

ホネカミ地蔵

寛永十五年(一六三八)二月二八日、島原の乱は終わりを告げた。

ホネカミ地蔵は、明和三年(一七六六)七月十五日有馬村願心寺の注誉上人が、この戦乱で葬れた人々の骨を、敵、味方の区別なく拾い、霊を慰めた地蔵尊塔である。

八波則吉先生は、「骨かみ地蔵に花あげろ三万人も死んだげな小さな子供も居たろうか骨かみ地蔵に花あげろ」とうたっています。

「ホネカミ」とは、「骨をかみしめる」の意味で、その事から「自分自身のものにする」更に「人々を済度する」(助ける、救う)と、理解すべきだと言われる。

******************************************************************************

上段の航空写真による原城本丸の案内図は、駐車場にあったもので、下段の地形図は原城全体の案内図となっています。

見学は、駐車場から案内図(6)池尻口門跡へ向かい、(5)(4)(3)の順で歩きました。

案内図では、有明海を上に描かれていますが、正しい方角は記事の二番目に掲載した原城周辺地図と対比してご覧下さい。

■現地の案内板より

******************************************************************************

原城は、戦国時代の有馬氏の重要な城であり、1637(寛永14)年に勃発した島原・天草一揆の舞台となった城である。城は、海岸に突き出した丘に築かれ、本丸、二の丸、三の丸、天草丸、鳩山出丸などから構成されていた。周囲は約4km、東は有明海、西と北は一部をのぞいて低湿地に囲まれた天然の要害であった。

本丸は石垣で囲まれ出入口は桝形となり、織田信長や豊臣秀吉の時代に完成された石積み技術が用いられ、近世城郭の特徴をもった。その特徴は、高い石垣、建物に瓦を使用、建物を礎石上に備えていた点である。一方、二の丸、三の丸は自然の地形を活かした土づくりであった。

原城の工事は、1599(慶長4)年にはじまり、1604(慶長9)年に完成したとされる。イエズス会宣教師の報告書は、文禄・慶長の役後に有馬晴信が居住している日野江城よりもー層適地にして、堅固で防御できるような新しい城を築城中であるとし、城内には晴信の屋敷のほか、家臣の屋敷、弾薬や食糧を蓄えた三層の櫓があったと記した。

1614(慶長19)年に晴信の子、直純は日向国臼杵郡(宮崎県延岡市)に転封となり、原城は、翌年に発令された一国一城令によって廃城となった。

1992(平成4)年から実施している発掘調査によって、本丸地区から多くの遺構・遺物が出土した。特に、十字架、メダイ、ロザリオの珠などのキリシタン関係遺物は、島原・天草一揆にまつわる資料である。また、一揆後、幕府軍により壊され埋められた出入口や櫓台石垣、本丸の正面玄関に相当する出入口などが検出され、原城築城時の遺構や島原・天草一揆に対した幕府の対応を示す資料を発見した。

原城跡は1938(昭和13)年5月30日、国指定史跡となった。

******************************************************************************

駐車場から(6)池尻口門跡へ向かう途中の風景です。

突き当りの石垣に沿って左に進むと池尻口門跡ですが、右手前方に石垣の角が見られます。

左上に見える十字架の塔は、池尻口門跡を入ると前方にそびえているものです。

上段の写真は、東端の池尻口門跡から本丸へ入り、振り返った風景です。

右手の池尻口門跡は、約6m、5段の石段が発掘され、遺跡保護のためか、手すりの付いた木道が整備されています。

正面の小さな石碑は、「佐分利九之丞の碑」とされ、原城への最期の総攻撃に幕府軍に志願し、先陣を切って勇敢に戦死した因幡藩の武士の墓でした。

下段は、案内板にあった「原城絵図」で、江戸初期までの領主有馬氏の資料「藤原有馬世譜」にあったようです。

原城は、有馬氏が居城だった「日の江城」の支城と思っていましたが、駐車場の案内板では新たな居城として築城した本格的な城郭だったようです。

城の中央の四角の中に「本丸」とある場所は、案内板にある「弾薬や食糧を蓄えた三層の櫓」だったのでしょうか。

■現地の案内板より

******************************************************************************

池尻口門跡

この虎口(出入口)は、島原の乱後幕府の現地処理による徹底的な破壊により、石垣の築石やグリ石などで埋め尽くされ、さらに土を被せて隠されていました。

発掘調査で検出し、開口部は東西に開き約6m、奥行は南北に約12mで5段の階段を有する虎口であることが分かりました。

階段の平場部分に門柱の基石があり、建築物としての門があったことがうかがえます。

この虎口は、本丸の裏門にあたり「池尻口」と明記してある絵図もあります。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

■「佐分利九之丞の碑」の案内板です。

******************************************************************************

佐分利九之丞の碑

佐分利九之丞は、因幡藩(鳥取県)・池田侯の家臣で、島原の乱の時、慰問使として差遣された人であります。

寛永15年(1638)2月27日、幕府軍の総攻撃にあたり、九之丞は細川軍の先陣を承って進撃したが、本丸において遂に斃れました。彼は刀を採り、傍らにあった自然石に己の姓名と年月を彫り込んだものと伝えられその自然石がそのまま彼の墓碑となっています。

佐分利家は、彼の勇戦奮闘の功績により一千石の加増がありました。

「墓碑」と並んで建っている「副碑」は、九之丞の子孫である「軍平」という人が、祖先の霊を供養するため、口之津町玉峰寺の僧を招き建てられたものであるといわれています。

******************************************************************************

右手に池尻口門跡を望む本丸内の風景です。

中央に建つ白い像は、地元南島原市出身の彫刻家北村西望作「信念にもゆる天草四郎」です。

左端には大きな字で「原城跡」と刻まれた石碑があり、この下に碑文を書いています。

■「原城跡」の石碑の碑文です。

******************************************************************************

徳川幕府のキリスト教徒弾圧。

同時に、松倉重政、勝家父子、二代にわたる悪政によって、その日の生活を脅かされた有馬地方の信徒は、天草四朗時貞を盟主として、幕府軍との一戦を決意。

天然の要害、原城は、たちまちにして、修羅の巷と化した。

時は、寛永十四年十二月(一六三七年)。

幕府の征討将軍板倉内膳重昌は、諸藩の軍勢を指揮して、総攻撃を加えること実に三回。

しかし、信仰に固く結束した信徒軍の反撃に惨敗、繁昌、自らも戦死した。

思わぬ苦戦にあせった幕府は老中松平伊豆守信綱を急派。

陸海両面より城を包囲。

やぐらを組み、地下道を掘り、海上からは軍船の砲撃など、四たびの総攻撃。

遂に信徒軍の食糧、弾薬ともに尽き果て、二の丸、三の丸、天草丸、本丸と相次いで落城。

主将四朗時貞をはじめ、老若男女、全信徒相次いで古城の露と消えた。

これ寛永十五年二月二十八日である。

その数、三万七千有余。

思えば、何ら訓練もない農民たちが、堂々数倍に及ぶ幕府軍の精鋭と矛を交えること数ヶ月。

強大な武力と、権勢に立向ったその団結と情熱、信仰の強さ。

遂に悲憤の最期を遂げたとはいえ、この戦乱は、当時の国政の上に痛烈な警鐘となり人間の信仰の尊さを内外に喧伝した。

史家をして

「苛政に始まり、迫害に終わった。」

といわしめた島原の乱。

優美にして堅固。

かつては、日暮城とまで讃えられた原城。

いま、古城のほとりに立って往時をしのべば、うたた、感慨無量。

信仰に生き抜いた殉難者のみたまに対し、限りない敬意と、哀悼の念を禁じ得ない。

ここに、三百二十年祭を記念して、信徒、幕府両軍戦死者のみたまを慰め、遺跡を顕彰する次第である。

昭和三十二年五月二十五日

長崎県知事 西岡竹次郎

******************************************************************************

上段は、池尻口門跡を入った正面にあった「天草四朗時貞の墓碑」です。

墓碑の前には小さなマリア像が置かれ、花や水が供えられ、埋葬のない墓ですが、墓前に立つと厳粛な気持ちになります。

下段に並ぶのは、天草四朗像で、向かって左は、本丸に立つ北村西望作「信念にもゆる天草四郎」で、目をつむり、両手を組んで祈る表情は、澄み切った心を映しているようでした。

向かって右は、墓碑の案内板に「天草四朗肖像 画柴田美術館蔵」と紹介されていたもので、大きく膨らんだ南蛮風のズボン、長いマントに二本の刀を差した姿が印象的です。

中央は、原城文化センターで頂いた小冊子「南島原歴史遺産」に掲載されていた「天草四朗の図 島原市蔵」と紹介されていたもので、「南海の美少年」と称されたイメージに近いようです。

■現地の案内板より

******************************************************************************

天草四朗時貞の墓碑

天草四朗

小西行長の家臣、益田甚兵衛好次の子で、本名益田四朗時貞といい洗礼名はジェロニモとかフランシスコなどといわれています。

比較的恵まれた幼少時代を送り、教養も高かったといわれ、また長崎へ行って勉強したとありますが、詳細は不明です。

島原の乱に際し、若干15才という若さで一揆軍の総大将として幕府軍と対立しました。

一揆軍は88日間この原城に籠城したが、圧倒的な幕府軍の総攻撃により終結しました。

四朗はこの本丸で首を切られ、長崎でもさらし首にされました。

この墓碑は、西有家町にある民家の石垣の中にあったものをこの場所に移したものです。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

上段は、本丸西側にある「櫓台跡」で、池尻口門跡の案内板に掲載の「原城絵図」にも石垣が突出た部分です。

下段は、案内板にあった島原の乱最後の総攻撃場面「島原の乱図屏風」(秋月郷土館蔵)の一部です。

「櫓台」の石垣を登る幕府軍や、上から攻撃する一揆軍の姿が活き活きと描かれていますが、石垣の上から下をのぞいき、当時の壮絶な戦いを思い浮かべて見るのも一興です。

■現地の案内板より

******************************************************************************

櫓台石垣

島原の乱後の幕府による現地処理で、徹底的に破壊され埋め込まれた石垣張り出し部分であります。この場所は、築城当時天守相当の重層のの櫓があったと推定され、口之津、天草方面を見渡せる絶好の場所であります。

写真の絵図は島原の乱の張り出し部分はこの場所と推定されます。幕府軍は石垣をよじのぼろうとしているが、一揆軍は塀の上から石などを投げ落とし必死で防戦しています。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

本丸正門跡に近い場所で行われていた発掘調査の風景です。

大きな石が掘り出されているのは、幕府軍によって破壊された石垣でしょうか。

9月の炎天下で黙々と行う発掘作業は、つらいものと思われます。

上段の写真は、発掘された人骨がバンジュウの中に入れられていたものです。

もしやと思い、現場の人にたずねるとやはり人骨とのことで、破壊した石垣と共に多くの遺骸が埋められていたようです。

ここは、約2万7千人とする一揆軍が、幕府軍の総攻撃でほぼ全員が殺される地獄のような光景が繰り広げられた場所でした。

下段は、発掘現場近くの案内板にあった遺物の写真で、発掘された代表的な物が紹介されているようです。

この後訪れた「原城文化センター」には発掘された様々な遺物が展示されていました。

「原城文化センター」でも散乱する人骨が発掘された状態のレプリカや、有馬にあったとされる「セミナリオ(キリシタンの中等教育機関)」の建物の絵などが印象に残っています。

■現地の案内板より

******************************************************************************

原城発掘

平成4年度(1992)から実施した本丸地区の発掘調査により、多くの出土遺構・遺物がありました。特に「島原の乱」にまつわる十字架・メダイ・ロザリオの珠などのキリシタン関係遺物の出土は歴史的意義付けの上で貴重な研究資料であります。他に火縄銃の鉛玉、輸入陶磁器、瓦など、原城築城当時から乱で封印されるまでの原城を物語る資料が出土しています。

出土遺物は、「原城文化センター」で展示しています。

******************************************************************************

有明海に面した本丸の中ほどに「白洲」と題する案内板があり、海を見下ろす視界が開けた場所がありました。

300mの断崖から見下ろす有明海は青色に輝き、血しぶきが飛び散る壮絶な殺戮があった古戦場の風景とは思えない美しさです。

案内板に旧暦の8月の大潮の干潮に「白洲」が見えるとされていますが、沖の海面に帯状に輝く場所があり、撮影したものです。

下段にあるのは原城周辺の地形図で、南の海中に細長い浅瀬が見られ、おそらくここが「白洲」と思われます。

赤い海藻が、死骸となると白い石灰質の小石になるそうで、それが堆積して浅瀬となったのが「白洲」のようです。

司馬遼太郎は、「街道をゆく島原・天草の諸道」の最期にこの「リソサムニューム」について次のように語っています。

~この世界的にも珍奇な水生植物について考えるとき、赤い色の海藻がべつに接点はないにせよ、十字架の旗のもとで死んだ三万の霊とつい気分として重なってしまう。

原城の死者が生者に弔われることなく、死者自身が弔わざるをえなかったことと、どこか白い石は詩的に似通っているのだろうか。~

心に残る原城跡の見学でした。

■現地の案内板より

******************************************************************************

白洲

ここ原城本丸の南、約300メートル沖合に東西約1000メートルに亘る浅瀬がある。

旧暦3月と8月の最干潮時にもっともよくその姿を見せ、この地では「白洲」とよんでいる。

これは「リソサムニューム」という学術的にも極めて珍しい植物が繁殖しているもので、世界にはイギリス海岸、インド洋、ここ「白洲」の3ヶ所にしかみられない。

南有馬町教育委員会

******************************************************************************

参考文献

「島原の乱 キリシタン信仰と武装蜂起」中央公論新社発行、著者:神田千里

「長崎県の歴史 県史」山川出版社発行、著者:瀬野精一郎・佐伯弘次・小宮木代良・新川登亀男五・野井隆史