開発行為を行おうとする者は、

(1)意味(開発行為とは,主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)

特定工作物

①第一種特定工作物

コンクリートプラント・アスファルトプラントなど

②第二種特定工作物

ゴルフコース(規模は無関係)

または1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・動物園・墓園その他の運動レジャー施設など

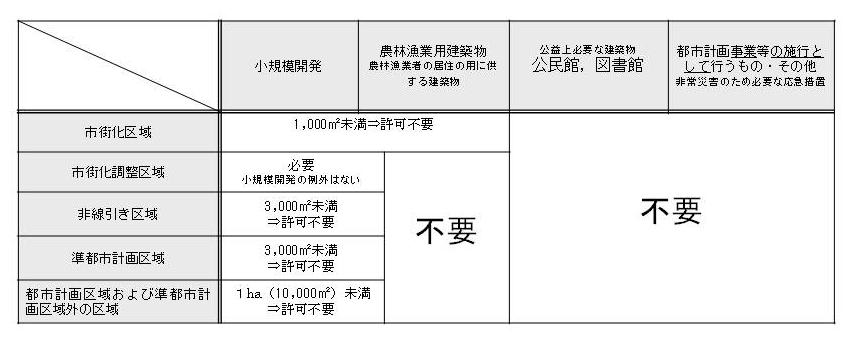

原則として、

(2)例外

都道府県知事の許可を受けなければならない。

(3)手続き(必ず書面で行う)

① 1ha以上の開発行為は,有資格者の設計が必要

申請書の添付書類(協議の経過を示す書面・同意を得たことを証する書面)

② 開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議,および管理者の同意

③ 設置されることとなる公共施設の管理者等との協議

④ 土地等の権利者の相当数の同意

<練習問題>

1. 都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものについては、原則として開発許可が必要である。

2. 区域区分が定められていない都市計画区域内で行う開発行為で、その規模が3,000㎡のものは、開発許可が不要である。

3. 市街化区域内において行う1,000㎡以上の規模の開発行為で、農業者の居住用住宅の建築の用に供する目的で行うものは、

開発許可が不要である。

【2007年 問20】

土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、

正しいものはどれか。

ア 市街化調整区域内における庭球場の建設の用に供する目的で行う5,000㎡の土地の区画形質の変更

イ 市街化調整区域内における図書館の建築の用に供する目的で行う3,000㎡の土地の区画形質の変更

ウ 市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡

の土地の区画形質の変更

1 ア、イ

2 ア、ウ

3 イ、ウ

4 ア、イ、ウ

(答え)ドラッグするとわかります。

↓

1.○ 2.× 3.× 【2007年 問20】1

--------------------------------------------------------------------------

「スーパー合格講座」水道橋本校

スーパー合格講座では宅建士試験に合格するのに必要な重要必須知識を理解・定着させることを目標とします。

月・木曜日/夜クラス

【第3回】3月24日(木)

19:00~21:30 法令上の制限(A)

★18:30~ プレゼミがあります。

「マスター演習講座」水道橋本校

マスター演習講座では、○×式の演習課題を実際に解きながら問題の解き方をマスターし、

スーパー合格講座で学んだ内容の定着をさらに進めていきます。

火曜日/夜クラス

【開講日】4月5日(火)

19:00~21:30 宅建業法 開講日

★18:30~ プレゼミがあります。

宅建の本試験問題のうち7割程度の問題が、過去の問題の焼き直しです。

もちろん、そっくり同じではなく、表現や組合せが変わっていますが、問題を解く

ために必要な知識は同じなので、過去10 年分位の問題をしっかり理解していれば、

知識面ではほぼ十分ということになります。

「過去の問題をしっかり理解する」

「誤りの肢については、どこがどう誤っているのかを指摘できる」、

「正しい肢については、なぜ正しいのか、ポイントは何かを指摘できる」ということです。

お知らせ

質問ほっとメール

goro-go_k @ hotmail.co.jp

@を小文字にしてください

<ご注意>

ご質問で重要なものはできる限りブログでお答えいたします。

そして、誠に申し訳ありませんが、ご質問は黒田講座を受講されている方、

および、当ブログをご覧の方は当ブログの内容に限定いたします。