この頃、投稿してもまた何故か消えてなくなる投稿ですので、また投稿してみます。

今まで、〝第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も〟は一部未公開だったが、『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の出版後約一年が過ぎましたので、本日全て公開します。どうぞご覧下さい。

第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も

第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も

一 「それはないでしょう」

「えっ、いくらなんでも!」、と私は思わず声を発した。それは、『新校本宮澤賢治全集 第16巻(下)補遺・資料 年譜篇』(以後、『新校本年譜』と略称)における、大正15年12月2日の次の記載を見て、「それはないでしょう」、とである。

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた(*65)。………○×

*65 関『随聞』二一五頁の記述をもとに校本全集年譜で要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている。

〈『新校本年譜』325p~〉

なんと、あの筑摩書房が、「……要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、まるで他人事のような言い回しで、その典拠も明示せずに、「関『随聞』二一五頁の記述内容」を一方的に書き変えていたことになるからである。

はてさて、他人の記述内容を、その典拠も明示せずに一方的に書き変えるということがはたして許されるものなのだろうか。こんなことをしたならば、「出版社が、何と牽強付会(けんきようふかい)なことをなさるものよ」と、眉を顰(しか)める人だっていそうだ。その一方で、このような処理の仕方は大問題だということを指摘している賢治研究者等を、私は残念ながら未だ誰一人として見つけられずにいる。なんとも不思議な世界だと、門外漢で非専門家の私は思わざるを得ない。

二 必ず一次情報に立ち返って

そんな折、石井洋二郎氏が次のように、

あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること、この健全な批判精神こそが、文系・理系を問わず、「教養学部」という同じ一つの名前の学部を卒業する皆さんに共通して求められる「教養」というものの本質なのだと、私は思います。

〈「東大大学院総合文化研究科・教養学部」HP総合情報平成26 年度教養学部学位記伝達式式辞(東大教養学部長石井洋二郎)〉

と式辞で述べたということを、あるHPで知った。さて、ではなぜ同氏はこのようなことを述べたのかというと、同HPによればおおよそ次のようなこと、

あの有名な、「大河内総長は『肥った豚よりも痩せたソクラテスになれ』と言った」というエピソードを石井氏が検証してみたところ、

「早い話がこの命題は初めから終りまで全部間違いであって、ただの一箇所も真実を含んでいないのですね。にもかかわらず、この幻のエピソードはまことしやかに語り継がれ、今日では一種の伝説にさえなっている」

という思いもよらぬ結果となった。そこで、このことを憂慮した同氏は卒業生に対して、

「必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること」

が如何に大事かということを訓えようと思った。そしてまた、

「この健全な批判精神こそが、「教養」というものの本質なのだ」

ということを訴えたかった。

からだと私は理解した。

実際私も、この式辞の中味を知るまでは、「大河内総長は『肥った豚よりも痩せたソクラテスになれ』と言った」は事実であると思い込んでいたから、やはり鵜呑みにすることは危険なのだということをなおさら覚った。かつては、「疑うことが学問の始まりである」という基本を叩きこまれたはずの私だが、いつのまにか唯々諾々と鵜呑みにしてきたことが多かったなと反省しつつ、これからは基本に立ち戻ろうと自戒し、

今後は、健全な批判精神を失わず、方法論としては「必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること」を心掛けてゆこう。

と決意を新たにしたのだった。

そこで、なにはともあれ、「関『随聞』二一五頁の記述」をまずは確認してみよう。それはこのようなものだ。

沢里武治氏聞書

○……昭和二年十一月ころだったと思います。当時先生は農学校の教職をしりぞき、根子村で農民の指導に全力を尽くし、ご自身としてもあらゆる学問の道に非常に精励されておられました。その十一月びしょびしょみぞれの降る寒い日でした。

「沢里君、セロを持って上京して来る、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」そういってセロを持ち単身上京なさいました。そのとき花巻駅までセロを持ってお見送りしたのは私一人でした。駅の構内で寒い腰掛けの上に先生と二人並び、しばらく汽車を待つておりましたが、先生は「風邪を引くといけないからもう帰つてくれ、おれはもう一人でいいのだ」とせっかくそう申されましたが、こんな寒い日、先生をここで見捨てて帰るということは私としてはどうしてもしのびなかつた、また先生と音楽についてさまざまの話をしあうことは私としてはたいへん楽しいことでありました。滞京中の先生はそれはそれは私たちの想像以上の勉強をなさいました。最初のうちはほとんど弓をはじくこと、一本の糸をはじくとき二本の糸にかからぬよう、指は直角にもってゆく練習、そういうことにだけ日々を過ごされたということであります。そして先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました。

〈『賢治随聞』(関登久也著、角川選書)215p~〉

つまり、『新校本年譜』は、この「沢里武治氏聞書」が現定説〝○×〟の典拠であるとし、ただし、この上京は大正15年12月2日のことである、と「訂正」したということになる。当然、多少賢治のことを知っている人ならば首を傾げるはずだ。「三か月間」どころか、それから一か月も経たない12月末に賢治は花巻に戻ったし、明けて昭和2年1月10日には羅須地人協会の講義等を行ったと同年譜ではなっているからだ。

もう少し丁寧に説明すると、典拠としている「沢里武治氏聞書」の中で、「三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言しているわけだから、賢治は大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」滞京していたことになるはずだが、現定説の〝○×〟はそのことには全く触れていないのである。しかも、『新校本年譜』からその当時の賢治の動静を拾い上げてみると、左掲の《表1 賢治の動静(大正15年12月1日~昭和2年3月1日)》のようになり、

この表の中に、大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」の滞京を当て嵌めることができないから、自家撞着(じかどうちやく)が起こっている。つまり、あろうことか、現定説〝○×〟が典拠としているという「関『随聞』二一五頁の記述」それ自体が、その反例になっているのである。そしてもちろん、定説と雖も所詮仮説の一つだから、反例がある仮説は即棄却されねばならないのに、だ。

ところがその一方で、典拠としている「沢里武治氏聞書」の年次を「訂正」せず、素直にそのまま「昭和二年十一月ころ」を適用すればどうなるのかというと、下掲の《表2 賢治の動静(昭和2年11月1日~昭和3年3月13日)》

にはこの「三か月間」がすんなりと当て嵌まる空白期間、昭和2年11月4日~昭和3年2月8日(この間、賢治はまるで透明人間だ)がある。なんともはや、「訂正」をすれば当て嵌まらないのに、「訂正」しない方がすんなりと当て嵌まるではないか。

畢竟す(ひつきよう )るに、「注釈*65」のような年次の「訂正」の仕方は無茶だということを、この《表1》と《表2》は教えてくれている。そしてまた、『新校本年譜』の担当者がこのことに気付いていなかったはずがない。それは、現定説〝○×〟の中に、「少なくとも三か月は滞在する」の文言が完全に消え去っていることが、逆に暗示していると私には思えるからである。

かくの如く、現定説〝○×〟は成り立ち得ないということが直ぐ分かるのに、賢治研究者の誰一人としてこのことに対して異議申し立てをしていないことが、門外漢で非専門家の私はなおさら不可思議に見える。

三 『賢治随聞』の「あとがき」の違和感

逆に言えば、この「注釈*65」にはきな臭さが伴っているとも言える。それは、この〝関『随聞』〟の、つまり『賢治随聞』(関登久也著、角川選書)の次のような「あとがき」を知って違和感を抱いたので、なおさらそう思わざるを得ない。

あとがき 森 荘已池

宗教者としては、法華経を通じて賢治の同信・同行、親戚としても深い縁のあった関登久也が、生前に、賢治について、三冊の主な著作をのこした。『宮沢賢治素描』と『続宮沢賢治素描』、そして『宮沢賢治物語』である。…筆者略…

さて、直接この本についてのことを書こう。

『宮沢賢治素描』正・続の二冊は、聞きがきと口述筆記が主なものとなっていた。そのため重複するものがあったので、これを整理、配列を変えた。明らかな二、三の重要なあやまりは、これを正した。こんにち時点では、調べて正すことのできがたいもの、いまは不明に埋もれたものは、これは削った。…筆者略…賢治を神格化した表現は、二、三のこしておおかたこれを削った。その二、三は、「詩の神様」とか「同僚が賢治を神様と呼んだ」とかいう形容詞で、これを削っても具体的な記述をそこなわないものである。

なお以上のような諸点の改稿は、すべて私の独断によって行ったものではなく、賢治令弟の清六氏との数回の懇談を得て、両人の考えが一致したことを付記する。願わくは、多くの賢治研究者諸氏は、前二著によって引例することを避けて本書によっていただきたい。

…筆者略…

昭和四十四年九月二十一日

賢治三十七回忌の日に記す

<『賢治随聞』(関登久也著、角川書店、昭和45年2月)>

どういうことかというと、まず第一に、『賢治随聞』は「関登久也著」ということにはなっているが、実は関が手ずから全部を著したものではないというきな臭さである。それは、出版時期(昭和45年2月)の遥か以前の、昭和32年2月に関は疾うに没していることからも明らかであろう。

その第二は、「願わくは、多くの賢治研究者諸氏は、前二著によって引例することを避けて本書によっていただきたい」と懇願していることのきな臭さである。もはや故人となってしまった関の著作を換骨奪胎(かんこつだつたい)したとも見られかねない〝関『随聞』〟の方を読めと、原本を引例することは避けて自分等が改稿した方の著作を読んでほしいという僭越な懇願をしていると言える。しかも、『新校本年譜』は、先に引いた注釈、

*65 関『随聞』二一五頁の記述をもとに校本全集年譜で要約したものと見られる。

から示唆されるように、実際にこの懇願に呼応して〝関『随聞』〟を引例していると言える。もしかすると、この「沢里武治氏聞書」は、『賢治随聞』におけるものが、それこそ一次情報ではないかもしれないのに、である。

四 「沢里武治氏聞書」の一次情報とは

ついては、今度は、関登久也が著した著作等を時間を遡って並べてみると以下のとおり。

・『賢治随聞』(角川書店、昭和45年2月20日発行)

・『宮沢賢治物語』(岩手日報社、昭和32年8月20日発行)

・『宮澤賢治物語』(『岩手日報』、昭和31年1月1日~6月30日連載)

・『續 宮澤賢治素描』(眞日本社、昭和23年2月5日発行)

・『宮澤賢治素描』(眞日本社、昭和22年3月5日発行)

・『宮澤賢治素描』(協榮出版社、昭和18年9月15日発行)

ただし、これらの中に「沢里武治氏聞書」に相当するものが載っているものは次のとおりだ。

⑴ 「沢里武治氏聞書」(『賢治随聞』、215p~)

⑵ 「沢里武治氏からきいた話」(『宮沢賢治物語』岩手日報社、217p~)

<関登久也没(昭和32年2月15日)>

⑶ 「セロ㈠、㈡」(『宮澤賢治物語』(『岩手日報』、昭和31年2月22日~23日連載)

⑷ 「澤里武治氏聞書」(『續 宮澤賢治素描』(60p~)

つまり、「沢里武治氏聞書」の初出は『續 宮澤賢治素描』においてであった。となれば、普通はこれが一次情報となろう。

ところが、『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』(昭和19年3月8日付)が実は存在していて(<注一>)、その冒頭の1p~3pにこの「沢里武治氏聞書」に相当することが書かれているから、件(くだん)の「関『随聞』二一五頁の記述」の真の一次情報は、

⑸『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』(昭和19年3月8日付、1p~3p)

であることになる。

そしてその実際の中身は以下のとおりである。

三月八日

確か昭和二年十一月の頃だつたと思ひます。当時先生は農学校の教職を退き、猫(ママ)村に於て農民の指導は勿論の事、御自身としても凡ゆる学問の道に非常に精勵されて居られました。其の十一月のビショみぞれの降る寒い日でした。「沢里君、セロを持つて上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる、貴方もバヨリンを勉強してゐてくれ。」さうおつしやつてセロを持ち單身上京なさいました。

其の時花巻駅迄セロをもつてお見送りしたのは、私一人でした。駅の構内で寒い腰掛けの上に先生と二人並び、しばらく汽車を待つて居りましたが、先生は「風邪を引くといけないからもう帰つてくれ、俺はもう一人でいゝのだ。」折角さう申されましたが、こんな寒い日、先生を此処で見捨てて帰ると云ふ事は私としてはどうしても偲びなかつたし、又、先生と音楽について様々の話をし合ふ事は私としては大変楽しい事でありました。滞京中の先生はそれはそれは私達の想像以上の勉強をなさいました。

最初の中は、ほとんど弓を彈くこと、一本の糸を彈くに、二本の糸にかゝらぬやう、指は直角にもつていく練習、さういふ事にだけ、日々を過ごされたといふ事であります。そして先生は三か月間のさういふ火の炎えるやうなはげしい勉強に遂に御病気になられ、帰国なさいました。

〈関登久也著『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』 (日本現代詩歌文学館所蔵)〉

つまり、この〝⑸〟が、「沢里武治氏聞書」の真の一次情報であり、この〝⑸〟からは、

㈠ 「確か昭和二年十一月の頃だつたと思ひます」というように、文頭に「確か」を付けているから、沢里はこの時の上京の時期は「昭和二年十一月の頃だつた」ということに、かなりの確信があったであろうこと。

㈡ 賢治は、三か月間の激しいチェロの勉強のせいで遂に病気になってしまって、帰花したということ。

が導かれる。

言い方を変えれば、先に実証したように、大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」の滞京は現「賢治年譜」には当て嵌めることができないので、

この一次情報である〝⑸〟は、当然、現定説〝○×〟の典拠にはなり得ない。逆に、現定説〝○×〟の反例になっているから、もはや現定説〝○×〟は即棄却されるべきものであり、修訂されねばならない。

ということになる。

<注一> 私がなぜこの一次情報〝『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』〟を見ることができたのかというと、私の恩師の一人が関登久也の長男と友人であり、その関わりで私もその長男に何度かお目にかかったことがあり、その際に、『原稿ノート』の存在を教えてもらえたからである。そこで、その方から許可をいただき、『日本現代詩歌文学館』に申請して閲覧できたのだった。

五 賢治昭和二年の上京

さて、ここまでのことを一度振り返ってみれば、

『新校本年譜』が、現定説〝○×〟の典拠だと言っているところの「沢里武治氏聞書」自体が、この定説の反例となっているので、現定説〝○×〟は修訂せねばならない、ということが分かった。

となれば、どのように修訂すればよいのか。それは次のように、

みぞれの降る、昭和2年の11月頃の寒い日、セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。教え子の沢里武治がひとり見送る。「沢里君、セロを持って上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが沢里は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。そして、「先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言している。………◎

という内容に修訂すれば良さそうだ。そして同時に、

大正15年12月2日

沢里武治〔、柳原昌悦〕に見送られながら上京(ただし、この時に「セロを持って」という保証はない)。

というようにである。

それは特に、先の〝二 必ず一次情報に立ち返って〟において実証したように、現定説〝○×〟であれば当て嵌めることができない「三か月」が、この修訂〝◎〟であればすんなりと当て嵌まるからだ。なおかつ、実は柳原昌悦の次のような重要な証言があるということを、菊池忠二氏(柳原と菊池氏は向中野学園勤務時、同僚であった)から私(鈴木)は教わっている(平成23年11月26日)からでもある。

「羅須地人協会時代」の賢治の上京について、柳原昌悦が、

「一般には沢里一人ということになっているが、あの時は俺も沢里と一緒に賢治を見送ったのです。何にも書かれていないことだけれども」

ということを、柳原と職場の同僚であった私(菊池忠二氏)に教えてくれた。

という証言を、である。

さて、では柳原が言うところの「あの時」とは一体いつの日のことだったのだろうか。それは素直に考えれば、現定説の〝○×〟、すなわち、「セロを持ち上京するため花巻駅へ行く。みぞれの降る寒い日で、教え子の沢里武治がひとり見送る」となっている、大正15年12月2日であることは直ぐに分かる。つまり、「現定説」では同日に賢治を見送ったのは「沢里武治がひとり」ということになっているが、その日に実は柳原も沢里と一緒に賢治を見送っていた、ということを同僚の菊池氏に対して柳原自身が証言していたことになる。なお、この時に賢治が「セロを持って」ということは、沢里も柳原もそれ以外の誰も証言していない。

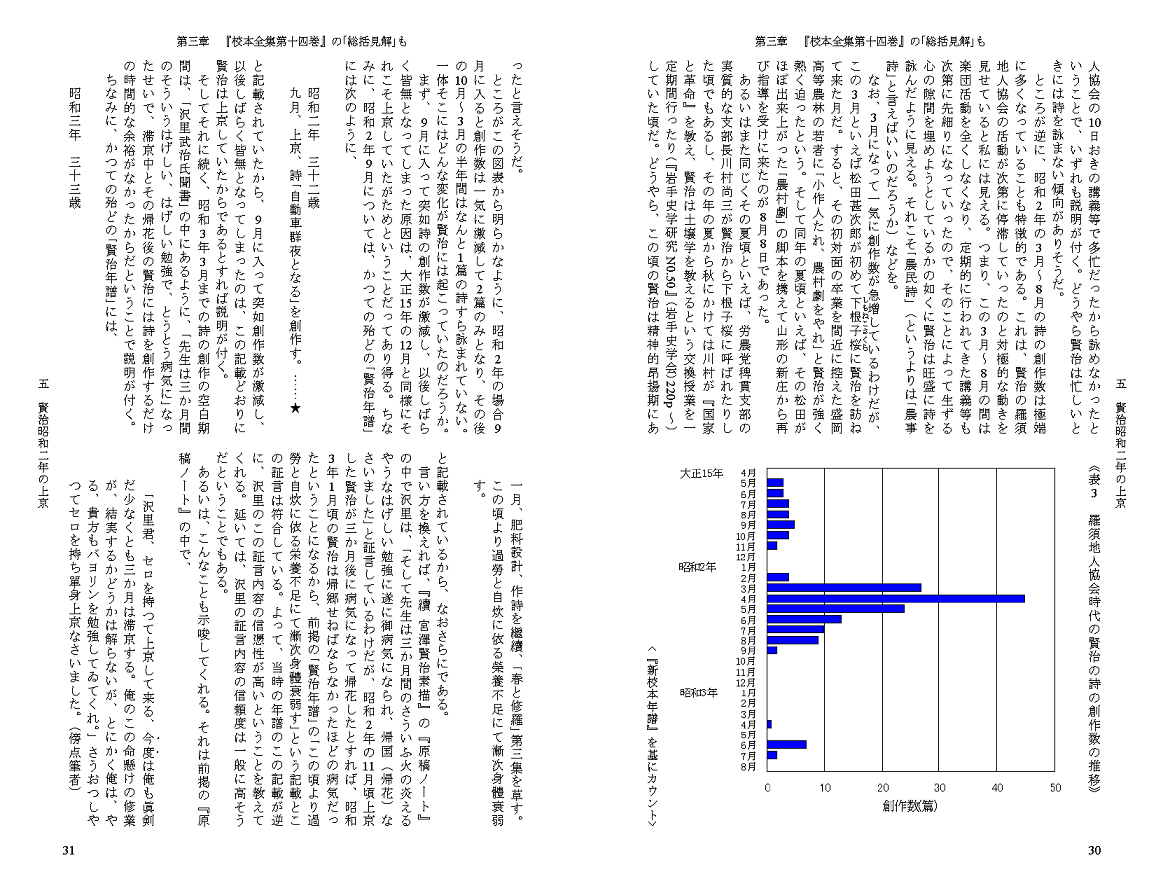

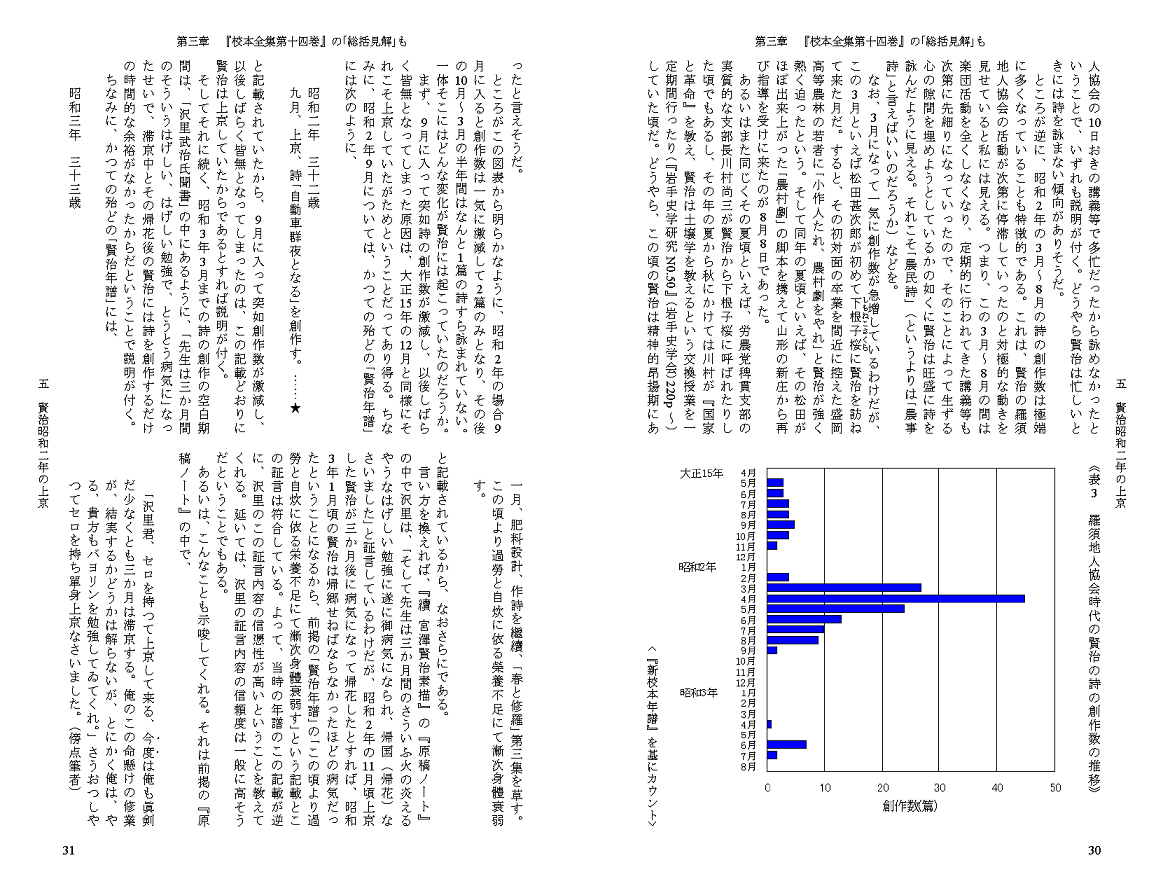

そしてこれらのことは、次頁の《表3 羅須地人協会時代の賢治の詩の創作数の推移》

からも、傍証できそうだ。

さて、この図表からは何が見えてくるか。真っ先に目に付くのが大正15年4月である。この月は全く詩を詠んでいない。そして次が同年12月と翌年の昭和2年1月である。この2か月間も同様に賢治は全く詩を詠んでいない。考えてみれば、前者については賢治が下根子桜(しもねこさくら)に移り住んだばかりの月だから時間的に余裕がなくて詠めなかったと、また後者については、12月の場合は殆ど滞京していたし、1月の場合は羅須地人協会の10日おきの講義等で多忙だったから詠めなかったということで、いずれも説明が付く。どうやら賢治は忙しいときには詩を詠まない傾向がありそうだ。

ところが逆に、昭和2年の3月~8月の詩の創作数は極端に多くなっていることも特徴的である。これは、賢治の羅須地人協会の活動が次第に停滞していったのと対極的な動きを見せていると私には見える。つまり、この3月~8月の間は楽団活動を全くしなくなり、定期的に行われてきた講義等も次第に先細りになっていったので、そのことによって生ずる心の隙間を埋めようとしているかの如くに賢治は旺盛に詩を詠んだように見える。それこそ「農民詩」(というよりは「農事詩」と言えばいいのだろうか)などを。

なお、3月になって一気に創作数が急増しているわけだが、この3月といえば松田甚次郎が初めて下根子桜(しもねこさくら)に賢治を訪ねて来た月だ。すると、その初対面の卒業を間近に控えた盛岡高等農林の若者に「小作人たれ、農村劇をやれ」と賢治が強く熱く迫ったという。そして同年の夏頃といえば、その松田がほぼ出来上がった「農村劇」の脚本を携えて山形の新庄から再び指導を受けに来たのが8月8日であった。

あるいはまた同じくその夏頃といえば、労農党稗貫支部の実質的な支部長川村尚三が賢治から下根子桜に呼ばれたりした頃でもあるし、その年の夏から秋にかけては川村が『国家と革命』を教え、賢治は土壌学を教えるという交換授業を一定期間行ったり(『岩手史学研究N0.50』(岩手史学会)220p~)していた頃だ。どうやら、この頃の賢治は精神的昂揚期にあ

《表3 羅須地人協会時代の賢治の詩の創作数の推移》

<『新校本年譜』を基にカウント>

ったと言えそうだ。

ところがこの図表から明らかなように、昭和2年の場合9月に入ると創作数は一気に激減して2篇のみとなり、その後の10月~3月の半年間はなんと1篇の詩すら詠まれていない。一体そこにはどんな変化が賢治には起こっていたのだろうか。

まず、9月に入って突如詩の創作数が激減し、以後しばらく皆無となってしまった原因は、大正15年の12月と同様にそれこそ上京していたがためということだってあり得る。ちなみに、昭和2年9月については、かつての殆どの「賢治年譜」には次のように、

昭和二年 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。……★

と記載されていたから、9月に入って突如創作数が激減し、以後しばらく皆無となってしまったのは、この記載どおりに賢治は上京していたからであるとすれば説明が付く。

そしてそれに続く、昭和3年3月までの詩の創作の空白期間は、「沢里武治氏聞書」の中にあるように、「先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気に」なったせいで、滞京中とその帰花後の賢治には詩を創作するだけの時間的な余裕がなかったからだということで説明が付く。

ちなみに、かつての殆どの「賢治年譜」には、

昭和三年 三十三歳

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

と記載されているから、なおさらにである。

言い方を換えれば、『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』の中で沢里は、「そして先生は三か月間のさういふ火の炎えるやうなはげしい勉強に遂に御病気になられ、帰国(帰花)なさいました」と証言しているわけだが、昭和2年の11月頃上京した賢治が三か月後に病気になって帰花したとすれば、昭和3年1月頃の賢治は帰郷せねばならなかったほどの病気だったということになるから、前掲の「賢治年譜」の「この頃より過勞と自炊に依る栄養不足にて漸次身體衰弱す」という記載とこの証言は符合している。よって、当時の年譜のこの記載が逆に、沢里のこの証言内容の信憑性が高いということを教えてくれる。延いては、沢里の証言内容の信頼度は一般に高そうだということでもある。

あるいは、こんなことも示唆してくれる。それは前掲の『原稿ノート』の中で、

「沢里君、セロを持つて上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる、貴方もバヨリンを勉強してゐてくれ。」さうおつしやつてセロを持ち單身上京なさいました。(傍点筆者)

と沢里は証言しているのだが、この証言に従えば、

「今度」(昭和2年の11月頃)以前の、それもそれほど遡らない時期に賢治は、短期間の上京をしていた。

であろうことが示唆される。つまり、昭和2年の11月頃の、それほど遡らない時期にも賢治はこのような「短期間の上京」をしていた蓋然性が高い。

すると、当然思い付くのは前頁の〝★〟だ。つまり、かつての「賢治年譜」の記載、「昭和二年 九月、上京」が、このような「短期間の上京」と符合するということだ。

そこで、しかし賢治はこの9月の上京では悔いが残ったので、「今度は俺も眞劍だ、少なくとも三か月は滞京する」と決意して再び同年11月頃に、「沢里君、セロを持つて上京して来る」と愛弟子沢里に語ったのだと解釈すれば、すんなりと辻褄が合うことに気付く。

そこで私は合点する。小倉豊文はそのことをよく調べていたので、昭和28年発行の『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店)に所収した「賢治年譜」の中に、

大正十五年(1926) 三十一歳

十二月十二日、東京國際倶樂部に出席、フヰンランド公使とラマステツド博士の講演に共鳴して談じ合ふ。

昭和二年(1927) 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作。

十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの 個人教授を受く。

昭和三年(1928) 三十三歳

一月、肥料設計。この頃より漸次身體衰弱す。

<『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店、昭和28年6月10日 発行)所収の「年譜 小倉豊文編」>

と書けたのだということにだ。

そして改めて、小倉豊文のこの「賢治年譜」の、

昭和2年賢治は二度上京

という意味の記載は鋭いし、的確だと私は感心し、流石は小倉は歴史学者だと頷くのだった。私の知る限り、宮澤賢治が昭和2年に二度上京したという意味のことを述べている人は小倉以外にはいないし、まして、同年「十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの個人教授を受く」と断定している人は小倉のみだ(このことに関しては、次項「六 当時の「賢治年譜」にはどう記載されていたか」を御覧あれ)。私はそこに、小倉の矜持と自(じ)恃(じ)を垣間見た。

延いては、先の修訂〝◎〟の妥当性を傍証してくれている、と私は改めて自信を持ったのだった。

六 当時の「賢治年譜」にはどう記載されていたか

次に、主立った「宮澤賢治年譜」において、次の三項目に相当する記載がどうなされていたかなどを時系列に沿って並べた一覧表《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》を作ってみたい。

(a) 大正15年の上京に関して

(b) 昭和2年の9月の上京に関して

(c) 昭和3年1月の賢治漸次身體衰弱す

******《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》******

(1) 昭和17年発行『宮澤賢治』(佐藤隆房著)

大正十五年 三十一歳(二五八六)

十二月十二日、上京タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(二五八七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(二五八八)

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治』(佐藤隆房、冨山房、昭和17年9月8日発行) 所収「宮澤賢治年譜 宮澤清六編」>

(2) 昭和22年発行『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)

大正十五年 三十一歳(一九二六)

△ 十二月十二日、上京中タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき相語る。

昭和二年 三十二歳(一九二七)

△ 九月、上京、詩「自動車群夜となる」を制作す。

昭和三年 三十三歳(一九二八)

△ 一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より、過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店、昭和22年7月 20日第四版発行)所収「宮澤賢治年譜」>

(3) 昭和26年発行『宮澤賢治』(佐藤隆房著)

大正十五年 三十一歳(一九二六)

十二月十二日上京、タイピスト学校において知人となりしインド人シーナ氏の紹介にて、東京国際倶楽部に出席し、農村問題につき壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交えて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(一九二七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(一九二八)

一月、肥料設計、作詩を継続、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過労と自炊による栄養不足にて漸次身体衰弱す。

<『宮澤賢治』(佐藤隆房、冨山房、昭和26年3月1日発行) 所収「宮沢賢治年譜 宮澤清六編」>

(4) 昭和27年発行 『宮澤賢治全集 別巻』(十字屋書店)

大正十五年 三十一歳(二五八六)

十二月十二日、上京、タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(二五八七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(二五八八)

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治全集 別巻』(十字屋書店、昭和27年7月30日

第三版発行)所収「宮澤賢治年譜 宮澤清六編」>

(5) 昭和28年発行『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店)

大正十五年(1926) 三十一歳

十二月十二日、東京國際倶樂部に出席、フヰンランド公使とラマステツド博士の講演に共鳴して談じ合ふ。

昭和二年(1927) 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作。

十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの個人教授を受く。

昭和三年(1928) 三十三歳

一月、肥料設計。この頃より漸次身體衰弱す。

<『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店、昭和28年6月 10日発行)所収の「年譜 小倉豊文編」>

-------昭和31年1月1日~6月30日 関登久也著 「宮澤賢治物語」『岩手日報』紙上に連載---------

<関登久也没昭和32年2月15日 >

(6) 昭和32年発行『宮澤賢治全集十一』(筑摩書房)

大正十五年(一九二六) 三十一歳

十二月、『銅鑼』第九號に詩「永訣の朝」を發表した。又上京してエスペラント、オルガン、セロ、タイプライターの個人授業を受けた。また東京國際倶樂部に出席してフィンランド公使と農村問題について話し合った。

昭和二年(一九二七) 三十二歳

九月、『銅鑼』第十二號に詩「イーハトヴの氷霧」を發表した。

上京して詩「自動車群夜となる」を創作した。

昭和三年(一九二八) 三十三歳

肥料設計、作詩を續けたが漸次身體が衰弱して來た。

<『宮澤賢治全集十一』(筑摩書房、昭和32年7月5日再版発 行)所収「年譜 宮澤清六編」>

(7) 昭和41年発行『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著)

大正十五年(一九二六) 三十歳

十二月四日 上京して神田錦町三丁目十九番地上州屋に間借りした。

上京の目的は、エスペラントの学習、セロ、オルガン、タイプライターの習得であった。

十二月十二日 神田上州屋より父あて書簡。

――今日午後からタイピスト学校で友達となつたシーナといふ印度人の紹介で東京国際倶楽部の集会に出て見ました。

<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、図書新聞社、

昭和41年3月15日発行)>

(8) 昭和44年発行『宮澤賢治全集第十二巻』(筑摩書房)

大正十五年(一九二六) 三十一歳

十二月、月初めに上京、二十五日間ほどの間に、エスペラント、オルガン、タイプライターの個人授業を受けた。また東京國際倶樂部に出席、フィンランド公使と農村問題、言語の問題について話し合ったり、セロの個人授業を受けたりした。

昭和三年(一九二八) 三十三歳

肥料設計、作詩を續けたが漸次身體が衰弱してきた。

<『宮澤賢治全集第十二巻』(筑摩書房、昭和44年3月

第二刷発行)所収「年譜 宮澤清六編」>

(9) 昭和52年発行『校本宮澤賢治全集第十四巻』

一九二六(大正一五・昭和元)年 三〇歳

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の沢里武治がひとり見送る。「今度はおれも真剣だ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」といったが沢里は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。

<『校本宮澤賢治全集第十四巻』(筑摩書房、

昭和52年10月30日発行)「年譜」>

(10) 平成13年発行『新校本宮澤賢治全集 第十六巻(下)補遺・資料 年譜篇』

一九二六(大正一五・昭和元)年 三〇歳

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」といったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。

<『新校本年譜』(筑摩書房、平成13年12月10日発行)>

******《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》終わり******

こうして、この《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》を俯瞰していると、これは際立っていると私が感じたことは、

「現定説」となっている「大正15年12月2日のみぞれの降る寒い日、セロを持ち花巻駅へ、教え子の沢里武治がひとり見送る」が「賢治年譜」に記載されるようになったのは、昭和52年発行の『校本宮澤賢治全集第十四巻』が実は初めてであり、それ以降である。しかも同時に、先に挙げた、

(b) 昭和2年の9月の上京に関して

(c) 昭和3年1月の賢治漸次身體衰弱す

の記載は逆に完全に消え去った。

ということだ。

なるほどこれで見えてきた。それはとりわけ、最後の(9)と(10)の記載内容は実質的には全く同一であるということがであり、このことから、あの「注釈*65」は昭和52年の時点で既に実質的に適用されていたのだということが、である。

七 もう一つの「総括見解」も

さて、その見えてきたことは何かということをもう少し具体的に説明をしたい。

まずは、あの〝関『随聞』二一五頁の記述〟を典拠としていることになる現定説〝○×〟は、昭和52年になって突如現れたということがである。逆に、同時に前掲の(b)も(c)もそれ以降は消え去ってしまったこともだ。

したがって、昭和52年に出版された『校本全集第十四巻』において、従来の「賢治年譜」が大幅に書き変えられたと言える。それも、疾うに亡くなってしまった関登久也の著となっている、〝関『随聞』二一五頁の記述〟をたてにしてである。しかも、「「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」と非論理的に、いわば横車を押してだ。

そこで私はデジャヴを感じた。そうだ、これは本書の〝第一章 「絶版回収事件」と「252c等の公開」〟で考察した、「252c等の公開」の場合の構図とほぼ同じではないか、と。

つまり、高瀬露が亡くなって程なく、書簡252cは「新発見」とは言えそうにないのにそう表現し、しかもその典拠も明示せずに、「新発見の書簡 252c」は「露あてであることが判然としている」と同十四巻で公的に断定したという、これまた横車が押されたわけだが、このこととほぼ同じではないか、と。

言い方を換えれば、「倒産直前の筑摩書房は腐りきって」いたことの事例の一つが「252c等の公開」であったことを既に第一章で実証したところだが、実はそれだけでなく、「「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、非論理的な、この横車もまたその事例の一つであった蓋然性が高いということだ。

よって、『校本全集第十四巻』における、

〝「新発見の書簡 252c」等の公開〟

という横車が、「倒産直前の筑摩書房は腐りきって」いたことの一つの現れであったばかりでなく、同巻における、

〝「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている〝

という横車もまた、その一つであったということになりそうだ。

となればもはや、

昭和52年に出版された『校本全集第十四巻』もまた、同年に出版された『事故のてんまつ』と同様に、「倒産直前の筑摩書房は腐りきっていた」ことを実は裏付けている。………⚫

とも言えそうだ。

そこで私は、これではますます不公平ではないかと言わざるを得ない。なぜならば、『事故のてんまつ』については「総括見解」が公になっているが、『校本全集第十四巻』についてはそれがなされていないからである。

もう少し精確に言うと、第一章の最後の方で、

せめて、なぜ「新発見の252c」と、はたまた、「判然としている」と断定できたのかという、我々読者が納得できるそれらの典拠を情報開示していただけないか、と。願わくば、『事故のてんまつ』の場合と同様に、「252c等の公開」についても「総括見解」を公にしていただけないか、と。

私は筑摩お願いした。だが、前述の〝⚫〟ということが言えそうだからこうなってしまった以上は、「252c等の公開」についての、と限定するのではなく、それも含めた『校本全集第十四巻』全体についての「総括見解」をお願いせざるを得なくなった。

畢竟す(ひつきよう )るに、

『事故のてんまつ』の場合と同様に、筑摩書房におかれましては『校本宮澤賢治全集第十四巻』についても「総括見解」を公にしていただけないでしょうか。

という、お願いをしたい。

〈註〉

現定説〝○×〟とは、大正15年12月2日についての次の記載内容を指す。

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。………○×

〈『新校本年譜』325p~〉

続きへ。

続きへ。

前へ 。

。

〝『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の目次〟へ。

〝『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の目次〟へ。

〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。

〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。

”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【新刊案内】『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版、550円(税込み))

当地(お住まいの地)の書店に申し込んで頂ければ、全国のどの書店でも取り寄せてくれます。

また、アマゾン等でもネット販売しております。

ただし、アマゾンの場合以前は送料が無料でしたが、この頃は有料のようです。したがいまして、書店に現物がない場合には書店に直接注文をし、取り寄せていただければ550円で購入できます。

【旧刊案内】『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

なお、目次は下掲の通りです。

岩手県内の書店やアマゾン等でも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

【旧刊案内】『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税)

岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売がなされおります。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

今まで、〝第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も〟は一部未公開だったが、『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の出版後約一年が過ぎましたので、本日全て公開します。どうぞご覧下さい。

第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も

*****************************************************以下はテキストタイプ********************************************************

第三章 『校本全集第十四巻』の「総括見解」も

一 「それはないでしょう」

「えっ、いくらなんでも!」、と私は思わず声を発した。それは、『新校本宮澤賢治全集 第16巻(下)補遺・資料 年譜篇』(以後、『新校本年譜』と略称)における、大正15年12月2日の次の記載を見て、「それはないでしょう」、とである。

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた(*65)。………○×

*65 関『随聞』二一五頁の記述をもとに校本全集年譜で要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている。

〈『新校本年譜』325p~〉

なんと、あの筑摩書房が、「……要約したものと見られる。ただし、「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、まるで他人事のような言い回しで、その典拠も明示せずに、「関『随聞』二一五頁の記述内容」を一方的に書き変えていたことになるからである。

はてさて、他人の記述内容を、その典拠も明示せずに一方的に書き変えるということがはたして許されるものなのだろうか。こんなことをしたならば、「出版社が、何と牽強付会(けんきようふかい)なことをなさるものよ」と、眉を顰(しか)める人だっていそうだ。その一方で、このような処理の仕方は大問題だということを指摘している賢治研究者等を、私は残念ながら未だ誰一人として見つけられずにいる。なんとも不思議な世界だと、門外漢で非専門家の私は思わざるを得ない。

二 必ず一次情報に立ち返って

そんな折、石井洋二郎氏が次のように、

あらゆることを疑い、あらゆる情報の真偽を自分の目で確認してみること、必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること、この健全な批判精神こそが、文系・理系を問わず、「教養学部」という同じ一つの名前の学部を卒業する皆さんに共通して求められる「教養」というものの本質なのだと、私は思います。

〈「東大大学院総合文化研究科・教養学部」HP総合情報平成26 年度教養学部学位記伝達式式辞(東大教養学部長石井洋二郎)〉

と式辞で述べたということを、あるHPで知った。さて、ではなぜ同氏はこのようなことを述べたのかというと、同HPによればおおよそ次のようなこと、

あの有名な、「大河内総長は『肥った豚よりも痩せたソクラテスになれ』と言った」というエピソードを石井氏が検証してみたところ、

「早い話がこの命題は初めから終りまで全部間違いであって、ただの一箇所も真実を含んでいないのですね。にもかかわらず、この幻のエピソードはまことしやかに語り継がれ、今日では一種の伝説にさえなっている」

という思いもよらぬ結果となった。そこで、このことを憂慮した同氏は卒業生に対して、

「必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること」

が如何に大事かということを訓えようと思った。そしてまた、

「この健全な批判精神こそが、「教養」というものの本質なのだ」

ということを訴えたかった。

からだと私は理解した。

実際私も、この式辞の中味を知るまでは、「大河内総長は『肥った豚よりも痩せたソクラテスになれ』と言った」は事実であると思い込んでいたから、やはり鵜呑みにすることは危険なのだということをなおさら覚った。かつては、「疑うことが学問の始まりである」という基本を叩きこまれたはずの私だが、いつのまにか唯々諾々と鵜呑みにしてきたことが多かったなと反省しつつ、これからは基本に立ち戻ろうと自戒し、

今後は、健全な批判精神を失わず、方法論としては「必ず一次情報に立ち返って自分の頭と足で検証してみること」を心掛けてゆこう。

と決意を新たにしたのだった。

そこで、なにはともあれ、「関『随聞』二一五頁の記述」をまずは確認してみよう。それはこのようなものだ。

沢里武治氏聞書

○……昭和二年十一月ころだったと思います。当時先生は農学校の教職をしりぞき、根子村で農民の指導に全力を尽くし、ご自身としてもあらゆる学問の道に非常に精励されておられました。その十一月びしょびしょみぞれの降る寒い日でした。

「沢里君、セロを持って上京して来る、今度はおれもしんけんだ、少なくとも三か月は滞在する、とにかくおれはやる、君もヴァイオリンを勉強していてくれ」そういってセロを持ち単身上京なさいました。そのとき花巻駅までセロを持ってお見送りしたのは私一人でした。駅の構内で寒い腰掛けの上に先生と二人並び、しばらく汽車を待つておりましたが、先生は「風邪を引くといけないからもう帰つてくれ、おれはもう一人でいいのだ」とせっかくそう申されましたが、こんな寒い日、先生をここで見捨てて帰るということは私としてはどうしてもしのびなかつた、また先生と音楽についてさまざまの話をしあうことは私としてはたいへん楽しいことでありました。滞京中の先生はそれはそれは私たちの想像以上の勉強をなさいました。最初のうちはほとんど弓をはじくこと、一本の糸をはじくとき二本の糸にかからぬよう、指は直角にもってゆく練習、そういうことにだけ日々を過ごされたということであります。そして先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました。

〈『賢治随聞』(関登久也著、角川選書)215p~〉

つまり、『新校本年譜』は、この「沢里武治氏聞書」が現定説〝○×〟の典拠であるとし、ただし、この上京は大正15年12月2日のことである、と「訂正」したということになる。当然、多少賢治のことを知っている人ならば首を傾げるはずだ。「三か月間」どころか、それから一か月も経たない12月末に賢治は花巻に戻ったし、明けて昭和2年1月10日には羅須地人協会の講義等を行ったと同年譜ではなっているからだ。

もう少し丁寧に説明すると、典拠としている「沢里武治氏聞書」の中で、「三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言しているわけだから、賢治は大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」滞京していたことになるはずだが、現定説の〝○×〟はそのことには全く触れていないのである。しかも、『新校本年譜』からその当時の賢治の動静を拾い上げてみると、左掲の《表1 賢治の動静(大正15年12月1日~昭和2年3月1日)》のようになり、

この表の中に、大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」の滞京を当て嵌めることができないから、自家撞着(じかどうちやく)が起こっている。つまり、あろうことか、現定説〝○×〟が典拠としているという「関『随聞』二一五頁の記述」それ自体が、その反例になっているのである。そしてもちろん、定説と雖も所詮仮説の一つだから、反例がある仮説は即棄却されねばならないのに、だ。

ところがその一方で、典拠としている「沢里武治氏聞書」の年次を「訂正」せず、素直にそのまま「昭和二年十一月ころ」を適用すればどうなるのかというと、下掲の《表2 賢治の動静(昭和2年11月1日~昭和3年3月13日)》

にはこの「三か月間」がすんなりと当て嵌まる空白期間、昭和2年11月4日~昭和3年2月8日(この間、賢治はまるで透明人間だ)がある。なんともはや、「訂正」をすれば当て嵌まらないのに、「訂正」しない方がすんなりと当て嵌まるではないか。

畢竟す(ひつきよう )るに、「注釈*65」のような年次の「訂正」の仕方は無茶だということを、この《表1》と《表2》は教えてくれている。そしてまた、『新校本年譜』の担当者がこのことに気付いていなかったはずがない。それは、現定説〝○×〟の中に、「少なくとも三か月は滞在する」の文言が完全に消え去っていることが、逆に暗示していると私には思えるからである。

かくの如く、現定説〝○×〟は成り立ち得ないということが直ぐ分かるのに、賢治研究者の誰一人としてこのことに対して異議申し立てをしていないことが、門外漢で非専門家の私はなおさら不可思議に見える。

三 『賢治随聞』の「あとがき」の違和感

逆に言えば、この「注釈*65」にはきな臭さが伴っているとも言える。それは、この〝関『随聞』〟の、つまり『賢治随聞』(関登久也著、角川選書)の次のような「あとがき」を知って違和感を抱いたので、なおさらそう思わざるを得ない。

あとがき 森 荘已池

宗教者としては、法華経を通じて賢治の同信・同行、親戚としても深い縁のあった関登久也が、生前に、賢治について、三冊の主な著作をのこした。『宮沢賢治素描』と『続宮沢賢治素描』、そして『宮沢賢治物語』である。…筆者略…

さて、直接この本についてのことを書こう。

『宮沢賢治素描』正・続の二冊は、聞きがきと口述筆記が主なものとなっていた。そのため重複するものがあったので、これを整理、配列を変えた。明らかな二、三の重要なあやまりは、これを正した。こんにち時点では、調べて正すことのできがたいもの、いまは不明に埋もれたものは、これは削った。…筆者略…賢治を神格化した表現は、二、三のこしておおかたこれを削った。その二、三は、「詩の神様」とか「同僚が賢治を神様と呼んだ」とかいう形容詞で、これを削っても具体的な記述をそこなわないものである。

なお以上のような諸点の改稿は、すべて私の独断によって行ったものではなく、賢治令弟の清六氏との数回の懇談を得て、両人の考えが一致したことを付記する。願わくは、多くの賢治研究者諸氏は、前二著によって引例することを避けて本書によっていただきたい。

…筆者略…

昭和四十四年九月二十一日

賢治三十七回忌の日に記す

<『賢治随聞』(関登久也著、角川書店、昭和45年2月)>

どういうことかというと、まず第一に、『賢治随聞』は「関登久也著」ということにはなっているが、実は関が手ずから全部を著したものではないというきな臭さである。それは、出版時期(昭和45年2月)の遥か以前の、昭和32年2月に関は疾うに没していることからも明らかであろう。

その第二は、「願わくは、多くの賢治研究者諸氏は、前二著によって引例することを避けて本書によっていただきたい」と懇願していることのきな臭さである。もはや故人となってしまった関の著作を換骨奪胎(かんこつだつたい)したとも見られかねない〝関『随聞』〟の方を読めと、原本を引例することは避けて自分等が改稿した方の著作を読んでほしいという僭越な懇願をしていると言える。しかも、『新校本年譜』は、先に引いた注釈、

*65 関『随聞』二一五頁の記述をもとに校本全集年譜で要約したものと見られる。

から示唆されるように、実際にこの懇願に呼応して〝関『随聞』〟を引例していると言える。もしかすると、この「沢里武治氏聞書」は、『賢治随聞』におけるものが、それこそ一次情報ではないかもしれないのに、である。

四 「沢里武治氏聞書」の一次情報とは

ついては、今度は、関登久也が著した著作等を時間を遡って並べてみると以下のとおり。

・『賢治随聞』(角川書店、昭和45年2月20日発行)

・『宮沢賢治物語』(岩手日報社、昭和32年8月20日発行)

・『宮澤賢治物語』(『岩手日報』、昭和31年1月1日~6月30日連載)

・『續 宮澤賢治素描』(眞日本社、昭和23年2月5日発行)

・『宮澤賢治素描』(眞日本社、昭和22年3月5日発行)

・『宮澤賢治素描』(協榮出版社、昭和18年9月15日発行)

ただし、これらの中に「沢里武治氏聞書」に相当するものが載っているものは次のとおりだ。

⑴ 「沢里武治氏聞書」(『賢治随聞』、215p~)

⑵ 「沢里武治氏からきいた話」(『宮沢賢治物語』岩手日報社、217p~)

<関登久也没(昭和32年2月15日)>

⑶ 「セロ㈠、㈡」(『宮澤賢治物語』(『岩手日報』、昭和31年2月22日~23日連載)

⑷ 「澤里武治氏聞書」(『續 宮澤賢治素描』(60p~)

つまり、「沢里武治氏聞書」の初出は『續 宮澤賢治素描』においてであった。となれば、普通はこれが一次情報となろう。

ところが、『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』(昭和19年3月8日付)が実は存在していて(<注一>)、その冒頭の1p~3pにこの「沢里武治氏聞書」に相当することが書かれているから、件(くだん)の「関『随聞』二一五頁の記述」の真の一次情報は、

⑸『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』(昭和19年3月8日付、1p~3p)

であることになる。

そしてその実際の中身は以下のとおりである。

三月八日

確か昭和二年十一月の頃だつたと思ひます。当時先生は農学校の教職を退き、猫(ママ)村に於て農民の指導は勿論の事、御自身としても凡ゆる学問の道に非常に精勵されて居られました。其の十一月のビショみぞれの降る寒い日でした。「沢里君、セロを持つて上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる、貴方もバヨリンを勉強してゐてくれ。」さうおつしやつてセロを持ち單身上京なさいました。

其の時花巻駅迄セロをもつてお見送りしたのは、私一人でした。駅の構内で寒い腰掛けの上に先生と二人並び、しばらく汽車を待つて居りましたが、先生は「風邪を引くといけないからもう帰つてくれ、俺はもう一人でいゝのだ。」折角さう申されましたが、こんな寒い日、先生を此処で見捨てて帰ると云ふ事は私としてはどうしても偲びなかつたし、又、先生と音楽について様々の話をし合ふ事は私としては大変楽しい事でありました。滞京中の先生はそれはそれは私達の想像以上の勉強をなさいました。

最初の中は、ほとんど弓を彈くこと、一本の糸を彈くに、二本の糸にかゝらぬやう、指は直角にもつていく練習、さういふ事にだけ、日々を過ごされたといふ事であります。そして先生は三か月間のさういふ火の炎えるやうなはげしい勉強に遂に御病気になられ、帰国なさいました。

〈関登久也著『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』 (日本現代詩歌文学館所蔵)〉

つまり、この〝⑸〟が、「沢里武治氏聞書」の真の一次情報であり、この〝⑸〟からは、

㈠ 「確か昭和二年十一月の頃だつたと思ひます」というように、文頭に「確か」を付けているから、沢里はこの時の上京の時期は「昭和二年十一月の頃だつた」ということに、かなりの確信があったであろうこと。

㈡ 賢治は、三か月間の激しいチェロの勉強のせいで遂に病気になってしまって、帰花したということ。

が導かれる。

言い方を変えれば、先に実証したように、大正15年12月2日~昭和2年3月1日の「三か月間」の滞京は現「賢治年譜」には当て嵌めることができないので、

この一次情報である〝⑸〟は、当然、現定説〝○×〟の典拠にはなり得ない。逆に、現定説〝○×〟の反例になっているから、もはや現定説〝○×〟は即棄却されるべきものであり、修訂されねばならない。

ということになる。

<注一> 私がなぜこの一次情報〝『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』〟を見ることができたのかというと、私の恩師の一人が関登久也の長男と友人であり、その関わりで私もその長男に何度かお目にかかったことがあり、その際に、『原稿ノート』の存在を教えてもらえたからである。そこで、その方から許可をいただき、『日本現代詩歌文学館』に申請して閲覧できたのだった。

五 賢治昭和二年の上京

さて、ここまでのことを一度振り返ってみれば、

『新校本年譜』が、現定説〝○×〟の典拠だと言っているところの「沢里武治氏聞書」自体が、この定説の反例となっているので、現定説〝○×〟は修訂せねばならない、ということが分かった。

となれば、どのように修訂すればよいのか。それは次のように、

みぞれの降る、昭和2年の11月頃の寒い日、セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。教え子の沢里武治がひとり見送る。「沢里君、セロを持って上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが沢里は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。そして、「先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気になられ、帰郷なさいました」と沢里は証言している。………◎

という内容に修訂すれば良さそうだ。そして同時に、

大正15年12月2日

沢里武治〔、柳原昌悦〕に見送られながら上京(ただし、この時に「セロを持って」という保証はない)。

というようにである。

それは特に、先の〝二 必ず一次情報に立ち返って〟において実証したように、現定説〝○×〟であれば当て嵌めることができない「三か月」が、この修訂〝◎〟であればすんなりと当て嵌まるからだ。なおかつ、実は柳原昌悦の次のような重要な証言があるということを、菊池忠二氏(柳原と菊池氏は向中野学園勤務時、同僚であった)から私(鈴木)は教わっている(平成23年11月26日)からでもある。

「羅須地人協会時代」の賢治の上京について、柳原昌悦が、

「一般には沢里一人ということになっているが、あの時は俺も沢里と一緒に賢治を見送ったのです。何にも書かれていないことだけれども」

ということを、柳原と職場の同僚であった私(菊池忠二氏)に教えてくれた。

という証言を、である。

さて、では柳原が言うところの「あの時」とは一体いつの日のことだったのだろうか。それは素直に考えれば、現定説の〝○×〟、すなわち、「セロを持ち上京するため花巻駅へ行く。みぞれの降る寒い日で、教え子の沢里武治がひとり見送る」となっている、大正15年12月2日であることは直ぐに分かる。つまり、「現定説」では同日に賢治を見送ったのは「沢里武治がひとり」ということになっているが、その日に実は柳原も沢里と一緒に賢治を見送っていた、ということを同僚の菊池氏に対して柳原自身が証言していたことになる。なお、この時に賢治が「セロを持って」ということは、沢里も柳原もそれ以外の誰も証言していない。

そしてこれらのことは、次頁の《表3 羅須地人協会時代の賢治の詩の創作数の推移》

からも、傍証できそうだ。

さて、この図表からは何が見えてくるか。真っ先に目に付くのが大正15年4月である。この月は全く詩を詠んでいない。そして次が同年12月と翌年の昭和2年1月である。この2か月間も同様に賢治は全く詩を詠んでいない。考えてみれば、前者については賢治が下根子桜(しもねこさくら)に移り住んだばかりの月だから時間的に余裕がなくて詠めなかったと、また後者については、12月の場合は殆ど滞京していたし、1月の場合は羅須地人協会の10日おきの講義等で多忙だったから詠めなかったということで、いずれも説明が付く。どうやら賢治は忙しいときには詩を詠まない傾向がありそうだ。

ところが逆に、昭和2年の3月~8月の詩の創作数は極端に多くなっていることも特徴的である。これは、賢治の羅須地人協会の活動が次第に停滞していったのと対極的な動きを見せていると私には見える。つまり、この3月~8月の間は楽団活動を全くしなくなり、定期的に行われてきた講義等も次第に先細りになっていったので、そのことによって生ずる心の隙間を埋めようとしているかの如くに賢治は旺盛に詩を詠んだように見える。それこそ「農民詩」(というよりは「農事詩」と言えばいいのだろうか)などを。

なお、3月になって一気に創作数が急増しているわけだが、この3月といえば松田甚次郎が初めて下根子桜(しもねこさくら)に賢治を訪ねて来た月だ。すると、その初対面の卒業を間近に控えた盛岡高等農林の若者に「小作人たれ、農村劇をやれ」と賢治が強く熱く迫ったという。そして同年の夏頃といえば、その松田がほぼ出来上がった「農村劇」の脚本を携えて山形の新庄から再び指導を受けに来たのが8月8日であった。

あるいはまた同じくその夏頃といえば、労農党稗貫支部の実質的な支部長川村尚三が賢治から下根子桜に呼ばれたりした頃でもあるし、その年の夏から秋にかけては川村が『国家と革命』を教え、賢治は土壌学を教えるという交換授業を一定期間行ったり(『岩手史学研究N0.50』(岩手史学会)220p~)していた頃だ。どうやら、この頃の賢治は精神的昂揚期にあ

《表3 羅須地人協会時代の賢治の詩の創作数の推移》

<『新校本年譜』を基にカウント>

ったと言えそうだ。

ところがこの図表から明らかなように、昭和2年の場合9月に入ると創作数は一気に激減して2篇のみとなり、その後の10月~3月の半年間はなんと1篇の詩すら詠まれていない。一体そこにはどんな変化が賢治には起こっていたのだろうか。

まず、9月に入って突如詩の創作数が激減し、以後しばらく皆無となってしまった原因は、大正15年の12月と同様にそれこそ上京していたがためということだってあり得る。ちなみに、昭和2年9月については、かつての殆どの「賢治年譜」には次のように、

昭和二年 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。……★

と記載されていたから、9月に入って突如創作数が激減し、以後しばらく皆無となってしまったのは、この記載どおりに賢治は上京していたからであるとすれば説明が付く。

そしてそれに続く、昭和3年3月までの詩の創作の空白期間は、「沢里武治氏聞書」の中にあるように、「先生は三か月間のそういうはげしい、はげしい勉強で、とうとう病気に」なったせいで、滞京中とその帰花後の賢治には詩を創作するだけの時間的な余裕がなかったからだということで説明が付く。

ちなみに、かつての殆どの「賢治年譜」には、

昭和三年 三十三歳

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

と記載されているから、なおさらにである。

言い方を換えれば、『續 宮澤賢治素描』の『原稿ノート』の中で沢里は、「そして先生は三か月間のさういふ火の炎えるやうなはげしい勉強に遂に御病気になられ、帰国(帰花)なさいました」と証言しているわけだが、昭和2年の11月頃上京した賢治が三か月後に病気になって帰花したとすれば、昭和3年1月頃の賢治は帰郷せねばならなかったほどの病気だったということになるから、前掲の「賢治年譜」の「この頃より過勞と自炊に依る栄養不足にて漸次身體衰弱す」という記載とこの証言は符合している。よって、当時の年譜のこの記載が逆に、沢里のこの証言内容の信憑性が高いということを教えてくれる。延いては、沢里の証言内容の信頼度は一般に高そうだということでもある。

あるいは、こんなことも示唆してくれる。それは前掲の『原稿ノート』の中で、

「沢里君、セロを持つて上京して来る、今度は俺も眞剣だ少なくとも三か月は滞京する。俺のこの命懸けの修業が、結実するかどうかは解らないが、とにかく俺は、やる、貴方もバヨリンを勉強してゐてくれ。」さうおつしやつてセロを持ち單身上京なさいました。(傍点筆者)

と沢里は証言しているのだが、この証言に従えば、

「今度」(昭和2年の11月頃)以前の、それもそれほど遡らない時期に賢治は、短期間の上京をしていた。

であろうことが示唆される。つまり、昭和2年の11月頃の、それほど遡らない時期にも賢治はこのような「短期間の上京」をしていた蓋然性が高い。

すると、当然思い付くのは前頁の〝★〟だ。つまり、かつての「賢治年譜」の記載、「昭和二年 九月、上京」が、このような「短期間の上京」と符合するということだ。

そこで、しかし賢治はこの9月の上京では悔いが残ったので、「今度は俺も眞劍だ、少なくとも三か月は滞京する」と決意して再び同年11月頃に、「沢里君、セロを持つて上京して来る」と愛弟子沢里に語ったのだと解釈すれば、すんなりと辻褄が合うことに気付く。

そこで私は合点する。小倉豊文はそのことをよく調べていたので、昭和28年発行の『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店)に所収した「賢治年譜」の中に、

大正十五年(1926) 三十一歳

十二月十二日、東京國際倶樂部に出席、フヰンランド公使とラマステツド博士の講演に共鳴して談じ合ふ。

昭和二年(1927) 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作。

十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの 個人教授を受く。

昭和三年(1928) 三十三歳

一月、肥料設計。この頃より漸次身體衰弱す。

<『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店、昭和28年6月10日 発行)所収の「年譜 小倉豊文編」>

と書けたのだということにだ。

そして改めて、小倉豊文のこの「賢治年譜」の、

昭和2年賢治は二度上京

という意味の記載は鋭いし、的確だと私は感心し、流石は小倉は歴史学者だと頷くのだった。私の知る限り、宮澤賢治が昭和2年に二度上京したという意味のことを述べている人は小倉以外にはいないし、まして、同年「十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの個人教授を受く」と断定している人は小倉のみだ(このことに関しては、次項「六 当時の「賢治年譜」にはどう記載されていたか」を御覧あれ)。私はそこに、小倉の矜持と自(じ)恃(じ)を垣間見た。

延いては、先の修訂〝◎〟の妥当性を傍証してくれている、と私は改めて自信を持ったのだった。

六 当時の「賢治年譜」にはどう記載されていたか

次に、主立った「宮澤賢治年譜」において、次の三項目に相当する記載がどうなされていたかなどを時系列に沿って並べた一覧表《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》を作ってみたい。

(a) 大正15年の上京に関して

(b) 昭和2年の9月の上京に関して

(c) 昭和3年1月の賢治漸次身體衰弱す

******《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》******

(1) 昭和17年発行『宮澤賢治』(佐藤隆房著)

大正十五年 三十一歳(二五八六)

十二月十二日、上京タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(二五八七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(二五八八)

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治』(佐藤隆房、冨山房、昭和17年9月8日発行) 所収「宮澤賢治年譜 宮澤清六編」>

(2) 昭和22年発行『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店)

大正十五年 三十一歳(一九二六)

△ 十二月十二日、上京中タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき相語る。

昭和二年 三十二歳(一九二七)

△ 九月、上京、詩「自動車群夜となる」を制作す。

昭和三年 三十三歳(一九二八)

△ 一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より、過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店、昭和22年7月 20日第四版発行)所収「宮澤賢治年譜」>

(3) 昭和26年発行『宮澤賢治』(佐藤隆房著)

大正十五年 三十一歳(一九二六)

十二月十二日上京、タイピスト学校において知人となりしインド人シーナ氏の紹介にて、東京国際倶楽部に出席し、農村問題につき壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交えて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(一九二七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(一九二八)

一月、肥料設計、作詩を継続、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過労と自炊による栄養不足にて漸次身体衰弱す。

<『宮澤賢治』(佐藤隆房、冨山房、昭和26年3月1日発行) 所収「宮沢賢治年譜 宮澤清六編」>

(4) 昭和27年発行 『宮澤賢治全集 別巻』(十字屋書店)

大正十五年 三十一歳(二五八六)

十二月十二日、上京、タイピスト學校に於て知人となりし印度人シーナ氏の紹介にて、東京國際倶樂部に出席し、農村問題に就き壇上に飛入講演をなす。後フィンランド公使と膝を交へて農村問題や言語問題につき語る。

昭和二年 三十二歳(二五八七)

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作す。

昭和三年 三十三歳(二五八八)

一月、肥料設計、作詩を繼續、「春と修羅」第三集を草す。この頃より過勞と自炊に依る榮養不足にて漸次身體衰弱す。

<『宮澤賢治全集 別巻』(十字屋書店、昭和27年7月30日

第三版発行)所収「宮澤賢治年譜 宮澤清六編」>

(5) 昭和28年発行『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店)

大正十五年(1926) 三十一歳

十二月十二日、東京國際倶樂部に出席、フヰンランド公使とラマステツド博士の講演に共鳴して談じ合ふ。

昭和二年(1927) 三十二歳

九月、上京、詩「自動車群夜となる」を創作。

十一月頃上京、新交響樂團の樂人大津三郎にセロの個人教授を受く。

昭和三年(1928) 三十三歳

一月、肥料設計。この頃より漸次身體衰弱す。

<『昭和文学全集14 宮澤賢治集』(角川書店、昭和28年6月 10日発行)所収の「年譜 小倉豊文編」>

-------昭和31年1月1日~6月30日 関登久也著 「宮澤賢治物語」『岩手日報』紙上に連載---------

<関登久也没昭和32年2月15日 >

(6) 昭和32年発行『宮澤賢治全集十一』(筑摩書房)

大正十五年(一九二六) 三十一歳

十二月、『銅鑼』第九號に詩「永訣の朝」を發表した。又上京してエスペラント、オルガン、セロ、タイプライターの個人授業を受けた。また東京國際倶樂部に出席してフィンランド公使と農村問題について話し合った。

昭和二年(一九二七) 三十二歳

九月、『銅鑼』第十二號に詩「イーハトヴの氷霧」を發表した。

上京して詩「自動車群夜となる」を創作した。

昭和三年(一九二八) 三十三歳

肥料設計、作詩を續けたが漸次身體が衰弱して來た。

<『宮澤賢治全集十一』(筑摩書房、昭和32年7月5日再版発 行)所収「年譜 宮澤清六編」>

(7) 昭和41年発行『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著)

大正十五年(一九二六) 三十歳

十二月四日 上京して神田錦町三丁目十九番地上州屋に間借りした。

上京の目的は、エスペラントの学習、セロ、オルガン、タイプライターの習得であった。

十二月十二日 神田上州屋より父あて書簡。

――今日午後からタイピスト学校で友達となつたシーナといふ印度人の紹介で東京国際倶楽部の集会に出て見ました。

<『年譜 宮澤賢治伝』(堀尾青史著、図書新聞社、

昭和41年3月15日発行)>

(8) 昭和44年発行『宮澤賢治全集第十二巻』(筑摩書房)

大正十五年(一九二六) 三十一歳

十二月、月初めに上京、二十五日間ほどの間に、エスペラント、オルガン、タイプライターの個人授業を受けた。また東京國際倶樂部に出席、フィンランド公使と農村問題、言語の問題について話し合ったり、セロの個人授業を受けたりした。

昭和三年(一九二八) 三十三歳

肥料設計、作詩を續けたが漸次身體が衰弱してきた。

<『宮澤賢治全集第十二巻』(筑摩書房、昭和44年3月

第二刷発行)所収「年譜 宮澤清六編」>

(9) 昭和52年発行『校本宮澤賢治全集第十四巻』

一九二六(大正一五・昭和元)年 三〇歳

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の沢里武治がひとり見送る。「今度はおれも真剣だ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」といったが沢里は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。

<『校本宮澤賢治全集第十四巻』(筑摩書房、

昭和52年10月30日発行)「年譜」>

(10) 平成13年発行『新校本宮澤賢治全集 第十六巻(下)補遺・資料 年譜篇』

一九二六(大正一五・昭和元)年 三〇歳

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」といったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。

<『新校本年譜』(筑摩書房、平成13年12月10日発行)>

******《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》終わり******

こうして、この《表4 「宮澤賢治年譜」リスト》を俯瞰していると、これは際立っていると私が感じたことは、

「現定説」となっている「大正15年12月2日のみぞれの降る寒い日、セロを持ち花巻駅へ、教え子の沢里武治がひとり見送る」が「賢治年譜」に記載されるようになったのは、昭和52年発行の『校本宮澤賢治全集第十四巻』が実は初めてであり、それ以降である。しかも同時に、先に挙げた、

(b) 昭和2年の9月の上京に関して

(c) 昭和3年1月の賢治漸次身體衰弱す

の記載は逆に完全に消え去った。

ということだ。

なるほどこれで見えてきた。それはとりわけ、最後の(9)と(10)の記載内容は実質的には全く同一であるということがであり、このことから、あの「注釈*65」は昭和52年の時点で既に実質的に適用されていたのだということが、である。

七 もう一つの「総括見解」も

さて、その見えてきたことは何かということをもう少し具体的に説明をしたい。

まずは、あの〝関『随聞』二一五頁の記述〟を典拠としていることになる現定説〝○×〟は、昭和52年になって突如現れたということがである。逆に、同時に前掲の(b)も(c)もそれ以降は消え去ってしまったこともだ。

したがって、昭和52年に出版された『校本全集第十四巻』において、従来の「賢治年譜」が大幅に書き変えられたと言える。それも、疾うに亡くなってしまった関登久也の著となっている、〝関『随聞』二一五頁の記述〟をたてにしてである。しかも、「「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」と非論理的に、いわば横車を押してだ。

そこで私はデジャヴを感じた。そうだ、これは本書の〝第一章 「絶版回収事件」と「252c等の公開」〟で考察した、「252c等の公開」の場合の構図とほぼ同じではないか、と。

つまり、高瀬露が亡くなって程なく、書簡252cは「新発見」とは言えそうにないのにそう表現し、しかもその典拠も明示せずに、「新発見の書簡 252c」は「露あてであることが判然としている」と同十四巻で公的に断定したという、これまた横車が押されたわけだが、このこととほぼ同じではないか、と。

言い方を換えれば、「倒産直前の筑摩書房は腐りきって」いたことの事例の一つが「252c等の公開」であったことを既に第一章で実証したところだが、実はそれだけでなく、「「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている」という、非論理的な、この横車もまたその事例の一つであった蓋然性が高いということだ。

よって、『校本全集第十四巻』における、

〝「新発見の書簡 252c」等の公開〟

という横車が、「倒産直前の筑摩書房は腐りきって」いたことの一つの現れであったばかりでなく、同巻における、

〝「昭和二年十一月ころ」とされている年次を、大正一五年のことと改めることになっている〝

という横車もまた、その一つであったということになりそうだ。

となればもはや、

昭和52年に出版された『校本全集第十四巻』もまた、同年に出版された『事故のてんまつ』と同様に、「倒産直前の筑摩書房は腐りきっていた」ことを実は裏付けている。………⚫

とも言えそうだ。

そこで私は、これではますます不公平ではないかと言わざるを得ない。なぜならば、『事故のてんまつ』については「総括見解」が公になっているが、『校本全集第十四巻』についてはそれがなされていないからである。

もう少し精確に言うと、第一章の最後の方で、

せめて、なぜ「新発見の252c」と、はたまた、「判然としている」と断定できたのかという、我々読者が納得できるそれらの典拠を情報開示していただけないか、と。願わくば、『事故のてんまつ』の場合と同様に、「252c等の公開」についても「総括見解」を公にしていただけないか、と。

私は筑摩お願いした。だが、前述の〝⚫〟ということが言えそうだからこうなってしまった以上は、「252c等の公開」についての、と限定するのではなく、それも含めた『校本全集第十四巻』全体についての「総括見解」をお願いせざるを得なくなった。

畢竟す(ひつきよう )るに、

『事故のてんまつ』の場合と同様に、筑摩書房におかれましては『校本宮澤賢治全集第十四巻』についても「総括見解」を公にしていただけないでしょうか。

という、お願いをしたい。

〈註〉

現定説〝○×〟とは、大正15年12月2日についての次の記載内容を指す。

一二月二日(木) セロを持ち上京するため花巻駅へゆく。みぞれの降る寒い日で、教え子の高橋(のち沢里と改姓)武治がひとり見送る。「今度はおれもしんけんだ、とにかくおれはやる。君もヴァイオリンを勉強していてくれ」といい、「風邪をひくといけないからもう帰ってくれ、おれはもう一人でいいのだ」と言ったが高橋は離れ難く冷たい腰かけによりそっていた。………○×

〈『新校本年譜』325p~〉

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 〝『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の目次〟へ。

〝『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』の目次〟へ。 〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。

〝常識が教えてくれる本当の宮澤賢治〟の目次へ。”みちのくの山野草”のトップに戻る。

【新刊案内】『筑摩書房様へ公開質問状 「賢治年譜」等に異議あり』(鈴木 守著、ツーワンライフ出版、550円(税込み))

当地(お住まいの地)の書店に申し込んで頂ければ、全国のどの書店でも取り寄せてくれます。

また、アマゾン等でもネット販売しております。

ただし、アマゾンの場合以前は送料が無料でしたが、この頃は有料のようです。したがいまして、書店に現物がない場合には書店に直接注文をし、取り寄せていただければ550円で購入できます。

【旧刊案内】『宮沢賢治と高瀬露―露は〈聖女〉だった―』(「露草協会」、ツーワンライフ出版、価格(本体価格1,000円+税))

なお、目次は下掲の通りです。

岩手県内の書店やアマゾン等でも取り扱われております。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

【旧刊案内】『本統の賢治と本当の露』(鈴木守著、ツーワンライフ出版、定価(本体価格1,500円+税)

岩手県内の書店やアマゾン等でネット販売がなされおります。

あるいは、葉書か電話にて、入手したい旨のお申し込みを下記宛にしていただければ、まず本書を郵送いたします。到着後、その代金として当該金額分の切手を送って下さい(送料は無料)。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木守 ☎ 0198-24-9813

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます